Acuerpando a Lolita Chávez Ixcaquic: un llamado a seguir sembrando rebeldías

“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala.

Estábamos reunidas a un día del “Reencuentro con Lolita Chávez y nuestra comunidad Maya K’iche”, en el espacio del CPK, Guatemala. Era viernes 27 de julio y ya era tarde. Afuera los comercios cerraban y dentro un fuego acompañaba nuestra plática. El grupo anfitrión estaba esperando la llegada de los internacionalistas de Colombia, Honduras, El Salvador y México quienes fuimos convocados para acompañar y acuerpar el aniversario del retorno de Lolita.

Y es que esta defensora de territorio, vocera del CPK, feminista comunitaria y mujer de sonrisa generosa y abrazo enternecedor, estuvo exiliada durante siete años debido a múltiples amenazas contra su vida por defender los territorios que habita y la habitan. Hace apenas un año pudo regresar y seguir caminando con su comunidad para defender la vida. A lo largo de los años, el Concejo ha defendido el territorio frente a amenazas de empresas mineras como la canadiense Goldcorp, así como grupos madereros que talan los bosques que embellecen las montañas.

Aunque ya está en casa, las amenazas no han parado y son la última cara que ha tomado la violencia sistémica que vive el pueblo K’iche. Dichas acciones datan de siglos. En las últimas décadas se manifestaron como genocidio a las comunidades mayas por el gobierno guatemalteco. Justamente de eso nos hablaba Selvin, nos contó que el territorio K’iche ha sido cuna de resistencias desde tiempos que se pierden en la memoria de su pueblo y que durante el genocidio su tierra se pintó con sangre, pero que aún así nunca han podido silenciar el grito de fuerza de su gente.

El Estado y el poder no quedaron conformes con lo hecho y han continuado con el despojo, el asedio y la violencia a través de nuevas caras, cada vez con más saña y muchas veces vestidas de progreso, desarrollo y democracia. Ahora el pueblo defiende los bosques frente a las amenazas extractivas de madereros y mineras. Por esto y mucho más el CPK convocó al encuentro; para nombrar lo que se vive en el territorio y romper el cerco de comunicación que impide visibilizar el trabajo que realizan.

El encuentro empezó el sábado 28 de junio frente al fuego. Para las mujeres del CPK comenzó a las 4 de la mañana ya que se levantaron a prender la lumbre para preparar el desayuno de los 150 participantes de las comunidades e invitados internacionales. Con los párpados todavía medio cerrados, las mujeres reían y cocinaban, emocionadas del encuentro.

A lo largo de la mañana, las personas representantes de cada localidad del K’iche fueron llegando al punto de encuentro y con el estómago lleno salimos en caravana hacia Gumarcaj, centro ceremonial que ha sido defendido por la comunidad ya que repetidas veces han querido cobrar la entrada para volverlo un centro turístico.

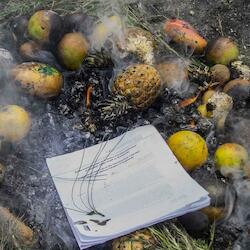

Gumarcaj nos recibió con un fuego vivo de múltiples colores, olores y movimiento. En el centro, las contadoras del tiempo recitaron palabras de bienvenida, así como consignas de lucha, mientras pureaban. Compartieron que para ellas la espiritualidad es entendida como algo político, estratégico, cosmogónico y territorial. Se elaboran ceremonias de lucha y al purear (acto en donde se quema un puro de tabaco y hierbas) se expresa lo que se busca fortalecer o tumbar: se pacta y se purea para la justicia cósmica.

La fuerza de las mujeres abrazó a la colectividad y entre ellas Lolita se veía en casa, acompañada por sus hermanas del territorio mientras compañeros sostenían fotografías de algunos y algunas luchadoras que han sido asesinados. Las mujeres nombraron la importancia de su retorno, recordando el dolor de la despedida y el exilio obligado que, aunque a quien expulsó fue a ella, dejó heridas en la organización. Durante este año su regreso se vio fortalecido y acuerpado por feministas comunitarias del Abya Yala quienes juntas han podido sanar. Se nombró al internacionalismo de la ternura, cuyas herramientas principales son el abrazo y el apapacho que fortalecen y articulan el apoyo mutuo de los pueblos frente al despojo.

Al cerrar la bienvenida comenzó el foro en el que se trataron temas sobre extractivismo, comunicación comunitaria, migración y la relación entre el sionismo y el genocidio tanto en Guatemala como en Palestina.

Se nombró el paso silencioso del extractivismo y sus múltiples entradas a los territorios. No solo hay extractivismo con la minería, sino que se inserta desde las semillas, generando dependencias a los Estados y empresas. Se expuso la táctica internacional que actualmente busca reordenar geopolíticamente a Centroamérica desde el sur de México. Destacó la entrada de programas productivos impulsados por México en los países centroamericanos, como lo es Sembrando Vida que, según una investigación al respecto coordinada por CONNECTAS, busca que mitigue la migración a los Estados Unidos pero el funcionamiento ha sido poco transparente y, como expuso una panelista en el foro, el programa genera dependencia y daña el tejido comunitario al seleccionar beneficiarios específicos y no trabajar con las comunidades. También se mencionaron algunos megaproyectos como el mal llamado Tren Maya o el Interoceánico que a través del discurso de desarrollo atentan contra la forma de vida campesina e indígena.

El tema del extractivismo resonó con la participación de una mujer de Totonicapán, quien expuso los riesgos de la ley de agua en Guatemala que no ha consultado a las comunidades ni organizaciones y que, desde su perspectiva, es una herramienta para el despojo de este bien común. Sus palabras hicieron eco para Silverio de El Salvador, quien expuso que en su país se han realizado una serie de leyes para la privatización y el despojo, como lo son: la ley de recursos hídricos, la ley de minería y la ley de expropiación de tierras. “No gobiernan para el bien común, gobiernan para un pequeño grupo”, destacó Silverio quien también compartió que una estrategia utilizada para defenderse del despojo es “utilizar la técnica del pollo: que va directo al grano”, es decir cuidar las semillas; hizo un llamado a seguir sembrando rebeldías.

El foro cerró con la participación de Alberto Hidalgo, quien presentó brevemente su trabajo sobre la relación entre la industria militar global y el papel de Israel en el genocidio guatemalteco. El desenvolvimiento irregular del conflicto interno que culminó con el genocidio de los pueblos mayas en Guatemala fue muy largo, su periodo data de inicios de la década de 1970 hasta la primera mitad de la década de 1980, cuya intención era producir la destrucción física de la población maya por considerarlos la base de la guerrilla y enemigos internos, por lo cual había que aniquilarlos.

Para entender un poco más de lo ocurrido, hay que remontarse a los años cincuenta, cuando la mayoría de las tierras cultivables pertenecían a empresas estadounidenses. El entonces presidente, Jacobo Árbenz, buscaba gestionar una política agraria para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Ante esto, Estados Unidos impulsó un golpe de Estado, el cual fue una de las primeras intervenciones por parte de dicho país con la excusa de enfrentar el comunismo. El territorio guatemalteco era (y sigue siendo) de gran interés geopolítico por ubicarse en el centro del istmo mesoamericano y poseer una gran cercanía al canal de Panamá.

El investigador expuso cómo el gigante del norte utilizó la maquinaria armamentística israelí para seguir perpetrando crímenes de derechos humanos sin manchar su imagen. Es decir, las balas que intentaron acabar con el pueblo maya durante el gobierno de Ríos Montt fueron creadas en una fábrica de Israel en Guatemala, además de que los caibiles fueron entrenados por el mismo ejército que actualmente sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Con sus palabras, Alberto tejió un lazo de resistencia entre ambos pueblos, recordando que el genocidio continúa como una estrategia de control global y que actualmente se nota a través del sionismo religioso como impulsor del individualismo en Guatemala.

Al terminar el foro se realizaron diversos talleres como herramientas de apoyo a los procesos organizativos de las comunidades, tratando temas como: estrategia de comunicación para campañas, cartelismo político y serigrafía, registro audiovisual, tecnologías apropiadas, entre otros.

Para cerrar el encuentro se realizó una rueda de prensa en donde los integrantes de cada delegación, así como el CPK, nombraron los despojos que se viven en cada latitud de procedencia y se reafirmó el compromiso de seguir construyendo redes, nombrar las resistencias y acuerpar a las y los compañeros que viven las afrentas.

Destacó la criminalización y la judicialización como mecanismos estatales para frenar los procesos de organización comunitaria. Las voceras del CPK expusieron la violencia que actualmente viven desde el sistema patriarcal de justicia: las prácticas de criminalización sobre los cuerpos-territorios que no son otra cosa que un proceso de control y despojo que se ve constantemente materializado en las acusaciones a cada una de ellas.

En voz de Lolita: “Nosotras también ponemos nuestro cuerpo en la línea frontal del ataque y queremos decirles que no estamos mintiendo, se nos criminaliza. A mí se me ha torturado públicamente en los medios, una tortura psicológica de decir que lo que defendemos no tiene fundamento. Denunciamos que a un año de mi retorno yo ya estoy nuevamente judicializada. Eso nos preocupa porque lo que planifica este Estado es que yo vaya a la cárcel o al cementerio. Ya nos atacaron a mano armada y eso no puede quedar silenciado”.

Durante la rueda de prensa, Lolita no dejó de recordar la fuerza del trabajo que realizan como defensoras y defensores del territorio: “Este corazón que tenemos dentro de nuestro ser es el corazón de montaña. Es así como vivimos la fuerza de la defensa territorial, es así como vivimos cotidianamente nuestro aquí y ahora con esa ilusión y esa fuerza de todas las expresiones de montaña. Vinimos a decir nuestra palabra como las abuelas nos han enseñado: una palabra que puede ser también la memoria y la historia de este gran territorio. A un año de nuestro retorno el CPK seguiremos el camino de las siembras de la rebeldía. Y esa semilla las que les dimos acá, llévensela, siémbrenla en sus territorios y también nosotras vamos a sembrar la semilla que ustedes nos dejaron con todas las denuncias que hicieron”.

Así como los procesos de despojo y violencia continúan, a lo largo de los años las resistencias también se reorganizan y renuevan mirando siempre al pasado desde la memoria colectiva. También hay continuidad a lo largo de los años en la resistencia de los pueblos.

No hay casualidad alguna entre la concordancia que se da entre el significado del nombre del pueblo K'iche y la defensa que practican. K'iche significa ki (muchos) y che (bosque o árboles): el CPK es el bosque defendiéndose a sí mismo. Lolita lo recordó al comentar que “seguiremos diciendo que los bosques son nuestra vida, que los árboles son nuestros hermanos y hermanas y que les vamos a seguir abrazando y que les vamos a seguir sembrando porque el reverdecer K'iche es nuestro compromiso”. Una sola voz colectiva como despedida enunció: “Porque así es, así sea y así será”.

Fuente: Avispa Midia