Jóvenes indígenas de Loreto exigen una Comisión de la Verdad por los crímenes de la época del caucho

La iniciativa busca visibilizar uno de los episodios más violentos y olvidados de la historia, cuando miles de indígenas fueron víctimas de esclavitud, torturas, asesinatos y desplazamientos forzados como consecuencia del auge extractivo del caucho. Diversas investigaciones estiman que al menos 30 mil personas fueron asesinadas, aunque las memorias de los pueblos afectados indican que el número real fue mucho mayor.

“No solo los mataron. A muchos pueblos les quitaron su identidad, su idioma, su cultura, lo que era propio (ahora ya no existen). Por ello, alzaremos la voz y exigiremos justicia y reconocimiento para las víctimas del caucho”, señala Maria Gatica Ochoa, del pueblo originario murui bue.

Maria tiene 20 años y es miembro del colectivo TS+UNI, una agrupación que reúne a jóvenes indígenas de más de diez pueblos amazónicos con una misión clara: exigir al Estado peruano la creación de una Comisión de la Verdad por los crímenes ocurridos durante la época del caucho.

Un pasado que sigue doliendo

Hace más de un siglo, en la Amazonía de Perú, Brasil, Colombia y Bolivia, se inició un proceso descontrolado de extracción de caucho, principalmente para la fabricación de neumáticos de automóviles y bicicletas. El caucho se obtenía a través del látex de especies forestales endémicas.

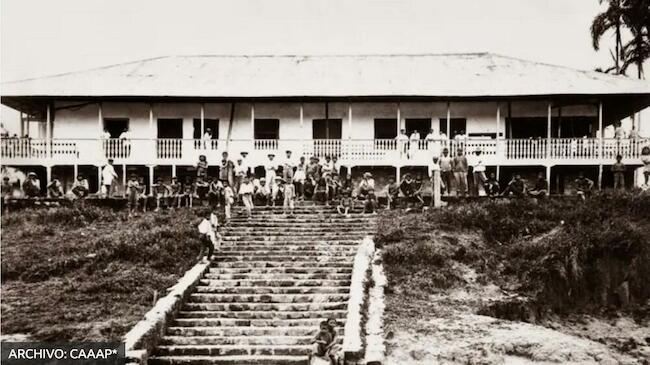

En el caso de Perú, la explotación del caucho se basó en la especie de Castilla ulei, la cual era talada por completo, ya que no “sangraba” de pie, a diferencia de las otras especies endémicas como la Hevea brasiliensis. Entre 1885 y 1915, toneladas de caucho salieron de Iquitos rumbo a ciudades europeas como Liverpool.

En aquella época, muchos indígenas fueron desplazados, asesinados y obligados a trabajar a través de métodos esclavistas. Sin embargo, según el colectivo, poco o nada se dice de esta parte de la historia.

Omar Navarro, joven del pueblo kukama y miembro del colectivo TS+UNI, señala que la primera vez que escuchó sobre el tema fue en el colegio cuando un profesor hablaba del “desarrollo económico” que generó la obtención de aquel material valioso en Europa. Esa misma tarde, buscó a sus abuelos para conocer más sobre aquella época. Pero lo que encontró fue una historia muy distinta.

“Mi abuelo comentó que él vino de un pueblito por el Marañón (río), se llama Nueva Alianza. Aquel pueblo solo contaba con veinte familias; mi abuelo es de 1971 y vivió en ese pueblo hasta los 15 años de edad. Contó que su padre tuvo que trabajar para un patrón de aquella zona; a veces él se aparecía después de nueve meses con el rostro desfigurado y marcas en la espalda por parte de los látigos. Todo esto solo para intentar mantener a su familia, aunque cada vez volvía con más deudas que el patrón le imponía”.

El abuelo de Omar ya no habla kukama, dejó de hablarlo por el temor de ser marginado y por el recuerdo de aquella época de horror.

Una deuda pendiente del Estado

Este lunes 13 de octubre se interpondrá una demanda judicial ante la Corte de Justicia de Nauta para exigir al Estado peruano la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante esos años y evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Aunque no existe una cifra exacta de la cifra de muertos en Perú, los abusos quedaron registrados en el libro The Devil’s Paradise, del estadounidense Walter Hardenburg, quien llegó al Putumayo en 1907. Sus relatos dieron cuenta del sufrimiento de los pueblos de la Amazonía:

“Los indígenas pacíficos del Putumayo son obligados a trabajar día y noche en la extracción del caucho, sin la menor remuneración, salvo los alimentos necesarios para mantenerse con vida. Se les despoja de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad, lujuria y avaricia de esta empresa y sus empleados, que viven de su comida y violan a sus mujeres”.

Con la creación de esta comisión, los miembros del colectivo TS+UNI esperan que sea el inicio de la reconciliación y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

Patrick Murayari, joven kukuma y miembro del colectivo, comparte una historia oscura que fue silenciada durante años en su familia.

“Los padres de mis abuelos por parte de mi madre se conocieron mientras eran peones en una casa cauchera del bajo Putumayo. La familia de la madre de mi abuela estaba sometida por los patrones del caucho, y el ‘padre’ de mi abuela era capataz. Él la violó y la dejó embarazada, y luego la abandonó, dejándole solo el apellido como registro de paternidad”, cuenta.

“Ese trauma lo heredó mi abuela, trasladó esos miedos a mi madre, y mi madre a nosotros. Pero esta demanda es una oportunidad para saber qué sucedió realmente, para saber la verdad”.

Aunque el dolor continúa, Patrick confía en que, a través de esta demanda, se investiguen los crímenes ocurridos en la época del caucho.

“Es una oportunidad de hablar y ser escuchados, para saber qué sucedió realmente, saber la verdad”.

Fuente: Actualidad Ambiental

Notas relacionadas:

México critica la tardanza del Consejo de Seguridad de la ONU en abordar el ataque militar a Venezuela y se ofrece como mediador para promover el d...

Después de Maduro ¿quién sigue?

Ataque de Trump à Venezuela mostra nova versão da ‘guerra ao terror’, aponta analista político