La historia de la resistencia lafkenche contra una planta de celulosa que amenazaba al mar en Mehuin

Tras casi 30 años de disputa, en marzo de este año, el Ministerio de Defensa rechazó la concesión marítima solicitada por Celulosa Arauco, frenando un proyecto de ducto al mar que amenazaba con contaminar y afectar las actividades pesqueras. Las comunidades mapuche lafkenche y pescadores artesanales lograron la aprobación de dos Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) en la zona. Se trata de una herramienta legal que fue clave para detener el avance de la empresa. La prolongada defensa del mar fracturó la comunidad: mientras algunos firmaron convenios con la empresa, otros mantuvieron la resistencia, dejando heridas que aún persisten.

A inicios de marzo de 2025, el Ministerio de Defensa de Chile rechazó oficialmente una solicitud de concesión marítima presentada por la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. —también conocida como Celco—, el tercer mayor productor de celulosa a nivel mundial, con operaciones en América Latina, Europa y África. La decisión detuvo un megaproyecto de ducto que pretendía verter residuos industriales líquidos (RILES) en el mar, y al que comunidades mapuche y grupos de pescadores artesanales se habían opuesto durante décadas.

“Los abuelos nos enseñaron el respeto, no el miedo. El mar es nuestra fuente principal de vida, un lugar de profunda conexión con nuestros antepasados”, dice Teresa Nahuelpan, de la comunidad Villa Nahuel de Mehuín. “No íbamos a permitir que las empresas hicieran lo que quisieran a cambio de trabajo o dinero”, agrega.

Todo comenzó en 1996, cuando Mehuín apenas figuraba en los mapas. Ese año marcó el inicio de una resistencia que transformaría a esta pequeña localidad costera —ubicada en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos— en un símbolo de defensa territorial exitosa. La empresa Celulosa Arauco había presentado un proyecto para instalar un ducto de 36.9 kilómetros, que descargaría los residuos industriales líquidos (RILES) de una planta de celulosa cercana en la bahía de Maiquillahue, un área utilizada por comunidades mapuche lafkenche y pescadores artesanales.

El anuncio del proyecto encendió una mecha que desató un conflicto de casi 30 años entre la empresa, el Estado y los habitantes de esta pequeña localidad del sur de Chile.

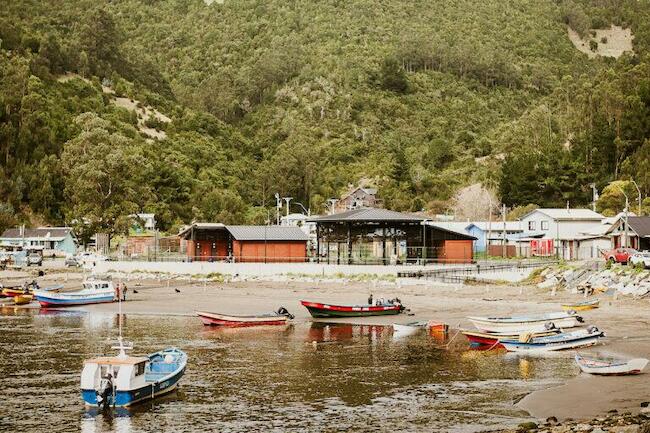

Mehuin está ubicada en la comuna de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

La oposición se intensificó especialmente luego del desastre ambiental en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en Valdivia, durante 2004. La mortandad masiva de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) puso en entredicho la gestión ambiental de Celulosa Arauco, también conocida como Celco o Arauco, que tuvo que pagar una millonaria multa tras investigaciones que vincularon su planta con la contaminación del humedal a través de vertidos de la planta.

En 2007, el conflicto se agudizó cuando Arauco firmó un “Convenio de Colaboración” con algunos sindicatos de pescadores artesanales para llevar adelante el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido para ejecutar el proyecto. El acuerdo provocó una fractura entre quienes aceptaron el acuerdo con la empresa y los que no.

Al año siguiente, se abrió una nueva posibilidad para quienes rechazaban el proyecto: se promulgó la Ley Lafkenche, que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero y permitió solicitar la creación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO). La Asociación de Comunidades Mapuche Lafkenche de Mariquina fue la primera en presentar una solicitud que tardaría una década en avanzar.

A pesar de múltiples obstáculos, en 2023 y 2024 se aprobaron finalmente las ECMPO de Mississippi y Mehuín, respectivamente, tras lo cual, el fallo del Ministerio de Defensa, de marzo de 2025, puso fin a la larga historia de resistencia y conflictos.

La llegada del ducto

Mehuín y Mississippi son dos pequeñas caletas del sur de Chile, ubicadas a ambos lados de la desembocadura del río Lingue. Allí conviven comunidades mapuche-lafkenche, familias de antiguos campesinos que llegaron durante la primera mitad del siglo XX y pescadores artesanales que se establecieron tras el maremoto de 1960, atraídos por la riqueza de los recursos marinos.

Aunque no todos en la zona se identifican culturalmente como mapuche, la mayoría en el pueblo tiene raíces lafkenche, ya sea por apellido, linaje o historia familiar. Hace poco más de 20 años, estas caletas tenían apenas 1135 habitantes. La cifra ha crecido, pero no demasiado. Sin embargo, el conflicto con la celulosa resquebrajó la confianza entre los vecinos y vecinas.

Desde niña, Teresa Nahuelpan, caminaba por esas playas junto a su madre, recogiendo las algas cochayuyo (Durvillaea antarctica) y luche (Ulva lactuca) entre las rocas para su venta y consumo. Era uno de los rituales cotidianos que las unía al mar. Mehuín, en mapuzungun, significa “montón de estiércol”. Aunque pueda sonar peyorativo, el nombre, en realidad, alude a la fertilidad de esas tierras, donde la playa ofrecía cantidad de peces, mariscos y algas cortadas por las olas como una ofrenda natural.

Aunque no todos en la zona se identifican culturalmente como mapuche, la mayoría en el pueblo tiene raíces lafkenche, ya sea por apellido, linaje o historia familiar. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

Su hermano Javier aprendió desde pequeño a navegar ese mismo mar. Su padre le enseñó como lo hacían los lafkenche, en bote de vela y remo, aprovechando la sabiduría de los vientos costeros: por la mañana el viento empuja mar adentro y, por la tarde, los devuelve a tierra. Esa lógica sencilla guiaba a diario sus jornadas de pesca.

Ambos hermanos recuerdan una época distinta, cuando las machas (Mesodesma donacium) abundaban. La llegada masiva de pescadores del norte, cambió ese equilibrio. “La sacaban con chinguillo —una red fina— y no dejaban ni las semillas”, lamenta Javier Nahuelpan. Hoy, encontrar machas en Mehuín es casi un milagro.

La pesca, el buceo, la recolección de orilla, los pequeños emprendimientos turísticos y el comercio de mariscos, algas y peces constituyen la base de la economía local y están profundamente vinculados a la herencia cultural y espiritual mapuche. Por eso, la idea de un ducto atravesando la playa principal de Mehuín para verter residuos industriales en el mar no pasó desapercibida.

A mediados de los años 90, Celco anunció un proyecto de ducto submarino de más de 2200 metros de longitud y un metro de diámetro, que transportaría hasta la costa los efluentes líquidos de su planta de celulosa en Valdivia. La noticia generó oposición inmediata y unánime: sindicatos de pescadores artesanales, asociaciones indígenas y comunidades mapuche lafkenche se articularon para impedir que el proyecto se materializara.

Días después, el pueblo se cerró por completo. Los pescadores realizaban rondas por tierra y por mar para impedir que cualquier persona ajena al pueblo entrara a realizar los muestreos para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

El objetivo era simple: sin estudios, no habría Evaluación de Impacto Ambiental; y sin EIA, no habría proyecto. Una estrategia fácil de explicar, pero difícil de ejecutar.

Pescador de la caleta de Mississippi. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

Vigilias por la defensa

Entre 1996 y 1998, vecinos y vecinas de Mehuín, incluidos pescadores, comerciantes, bomberos, juntas de vecinos y comunidades lafkenche, ocuparon día y noche la sede vecinal ubicada estratégicamente en la desembocadura del río Lingue. Desde allí vigilaban la costa, dormían por turnos y compartían ollas comunes.

“Dejamos nuestras casas botadas, dejamos de cultivar la huerta y de criar animales. Todo era hacer resistencia”, recuerda Isabel Paillán Antilaf, de Maiquillahue, quien lleva casi tres décadas en el Comité de Defensa del Mar. Hoy rememora con orgullo esos días de gran fortaleza. “Las pocas papas o arvejas que daba la tierra terminaban en la olla común. No había plata porque no trabajábamos, pero nunca dimos nuestro brazo a torcer”.

Con todo ese esfuerzo lograron su primer gran triunfo: la empresa se vio obligada a desistir del ducto al mar. El problema fue que optó por verter sus residuos en el río Cruces y provocó uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente en Chile y la muerte masiva de diversas aves acuáticas, entre ellas los cisnes de cuello negro.

Por ello, la empresa tuvo que buscar otro lugar para dejar sus residuos y Mehuín volvió a ser su primera opción. En septiembre de 2005, el conflicto se reactivó y la comunidad retomó con fuerza sus estrategias de control territorial a través del Comité de Defensa del Mar.

La resistencia local no tardó en expandirse. Pronto comenzaron a llegar refuerzos desde otras comunidades costeras como Queule, Chanchán, Quillahue, Niebla, Corral, Puerto Saavedra y Panguipulli. También, estudiantes de Temuco, Valdivia, Santiago, e incluso activistas desde Argentina que enfrentaban una situación similar con una empresa papelera. Traían víveres, combustible para los botes y apoyo logístico.

“Siempre estábamos, si no había plata, pedíamos fiado en el almacén”, recuerda Gloria Candia, presidenta de uno de los sindicatos de pescadores de Mississippi. “Dormíamos en la sede, todos juntos sobre colchonetas. Nos turnábamos para descansar, pero siempre había alguien despierto, vigilando”, agrega.

Una de las estrategias consistía en bloquear el paso por el río Lingue con botes atravesados. “Incluso una vez corrimos la voz de que había un cable eléctrico cruzando el río para que no intentaran pasar y pensaran que podían electrocutarse”, relata Ediodina Lienlaf, de la comunidad Leufu Mapu. “Nadie quería morirse, así que se acobardaron”, agrega.

“Nos quedábamos con nuestros hijos, ellos también fueron parte de todo esto”, recuerda Viviana Nahuelpan, presidenta de la comunidad Leufu Mapu de Mississippi.

Su hijo Daniel, que entonces era solo un niño, hoy es pescador. Según Viviana, aquellos años marcaron profundamente su vida: “Desde muy chico quiso dedicarse a la pesca porque nos veía ahí todo el día. Llegábamos a la sede de defensa y solo volvíamos a casa para ducharnos. Prácticamente vivíamos ahí”, agrega.

La movilización convocaba a familias completas, la sede se volvió el hogar común. Pero la defensa del mar también se convirtió en una herida profunda dentro de la propia comunidad.

Viviana Nahuelpan y Ediodina Lienlaf, dirigentes de la comunidad Leufu Mapu que solicitó la ECMPO Mississippi. Ambas participaron durante años en vigilas por para frenar el proyecto de ducto en la Bahía de Mehuín. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

El quiebre de la Bahía de Mehuín

Uno de los episodios más duros fue la llamada “batalla de Mehuín”, en 2006. En ese entonces, la Armada escoltó embarcaciones contratadas por la empresa Arauco para realizar estudios en la bahía. La comunidad, decidida a resistir, salió al mar en sus propias lanchas. Hubo enfrentamientos violentos, incluso disparos, pero una vez más, lograron expulsar a las embarcaciones.

Aquella victoria, sin embargo, marcó un punto de inflexión. Arauco cambió de estrategia y desplegó una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) orientada a obtener el consentimiento comunitario por otras vías. Se ofrecieron altas sumas de dinero a sindicatos de pescadores y se firmó un “Convenio de Colaboración” en el que algunos accedieron a participar en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a cambio de estos pagos.

Dicho convenio económico contó con amplia cobertura mediática en su momento: hace casi dos décadas, el noticiario de Televisión Nacional de Chile (TVN) advertía que “amenazas, enfrentamientos y serios incidentes atemorizan a los vecinos; un acuerdo económico que tienta y a la vez repugna a los pescadores”. A partir de entonces, la comunidad quedó dividida entre quienes aceptaron el convenio y quienes lo rechazaron.

Mongabay Latam contactó a Celulosa Arauco para este reportaje y le consultó tanto por esos pagos como por el reciente rechazo de la concesión marítima necesaria para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, la empresa no accedió a dar declaraciones.

Javier y Teresa Nahuelpan recuerdan esa época como la más dolorosa. “Se dividieron familias, amigos, hermanos. Un día conversabas con alguien que te decía que nunca iba a aceptar la plata y al otro lo veías negociando. De a poco iban cayendo”, cuentan.

La tensión escaló rápidamente. Las personas que habían firmado con la empresa agredían a quienes seguían resistiendo: lanzaban piedras, golpeaban, incluso disparaban. “Llegó un momento en que nadie podía andar de noche. Había que encerrarse”, recuerda Teresa Nahuelpan.

Tras los enfrentamientos, Arauco cambió de estrategia y desplegó una política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) orientada a obtener el consentimiento comunitario por otras vías. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

Ediodina Lienlaf vivió en carne propia esa violencia. Fue golpeada y amenazada varias veces. Javier Nahuelpan también: una de esas agresiones lo dejó en el hospital con heridas graves. “Era la misma gente del pueblo, los mismos vecinos, con los que antes íbamos juntos a defender el mar, los que ahora estaban en nuestra contra”, dice.

José Lienlaf, pescador local, tampoco olvida el miedo de esas noches. “Una vez veníamos con mi señora de Valdivia, cruzando el río en el balseo, y nos apedrearon porque sabían que nosotros seguíamos defendiendo el mar”, recuerda. Para él, fue la plata lo que quebró a la comunidad. “Vendieron el mar, pero siguen viviendo de él, porque es lo único que da para vivir. Quizás algún día se arrepientan”, dice.

Juan Guillermo Matías, más conocido como “Chandao”, pescador que también participó activamente en las vigilias y rondas por el mar, coincide: “Hasta el día de hoy hay familias divididas, nos tocó muy duro”, asegura.

La violencia se prolongó durante años y, en 2019, alcanzó su punto más complejo con la muerte de Marcelo Vega, dirigente local, y su acompañante Jorge Hualme, bajo circunstancias que nunca se esclarecieron por completo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició en ese momento a la Fiscalía Regional de Los Ríos y, aunque la policía descartó en un inicio la participación de terceros, la comunidad vincula este suceso a las profundas divisiones que habían en el pueblo. “Dejó una herida abierta que no ha sanado para nosotros”, afirma “Chandao”.

La violencia se prolongó durante años y, en 2019, alcanzó su punto más complejo. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

De la resistencia a la “barricada de papel”

Aunque la intención de la resistencia era impedir que la empresa realizara los estudios de impacto ambiental, finalmente los informes fueron presentados y, en febrero de 2010, el proyecto obtuvo su aprobación. Carlos Arias, asesor técnico de las comunidades mapuche de Mehuín, asegura que la defensa tuvo que cambiar de forma y se convirtió en una “barricada de papel”.

Dos años antes de que Arauco obtuviera su permiso ambiental para instalar el ducto para evacuar los residuos de su planta de celulosa, Chile promulgó la Ley Nº 20.249, más conocida como “Ley Lafkenche”. Esta norma permite a los pueblos originarios solicitar la protección de los espacios marinos que han usado ancestralmente, bajo la figura de ECMPO. Esta herramienta legal puede frenar proyectos industriales, como los ductos al mar, puesto que “reconoce que los pueblos originarios también tienen derecho a administrar el borde costero”, explica Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental.

En 2008, la comunidad indígena Villa Nahuel y Piutril, ingresó una solicitud para crear un ECMPO en Mehuín, la primera del país. Ese acto, “fue también un gesto político”, recuerda Arias. “Presentar esos papeles fue decirle al Estado que este mar tenía historia y sentido”, cuenta.

La ley Lafkenche permite a los pueblos originarios solicitar la protección de los espacios marinos que han usado ancestralmente. Foto: Tamara Hidalgo Porzio

Desde entonces, asociaciones indígenas del territorio han impulsado y apoyado otras solicitudes de ECMPO para sectores cercanos como Maiquillahue y Mississippi. Mientras la solicitud de ECMPO se tramitaba —con múltiples cambios y demoras—, la empresa no pudo seguir avanzando. Aunque CELCO presentó reclamos, la Contraloría General de la República fue clara: las concesiones marítimas solicitadas por la empresa debían suspenderse hasta que la solicitud indígena se resolviera.

Para las comunidades, ese fue un momento decisivo. No solo se paralizó un proyecto que por décadas amenazó el ecosistema costero, sino que, por primera vez, se reconoció concretamente su derecho a decidir sobre el mar al que pertenecen.

Aun así, el proceso no estuvo libre de resistencias. “Se difundieron todo tipo de desinformaciones. Una campaña del terror en la que decían que las comunidades iban a cerrar playas, cobrar por pescar o impedir el acceso al mar. Nada de eso está en la ley”, advierte María Paz Villalobos, bióloga marina y asesora técnica del territorio.

Pese a todos los obstáculos, el trabajo en torno a la Ley Lafkenche permitió recomponer vínculos que durante años estuvieron fracturados. Por primera vez en mucho tiempo, pescadores con posturas distintas y comunidades mapuche se sentaron en la misma mesa. Se retomaron alianzas, se abrieron diálogos y comenzaron a imaginar, colectivamente, un futuro compartido para el territorio.

Finalmente, se logró acordar que lo fundamental era proteger el mar a largo plazo y que la figura del ECMPO era el camino más viable para hacerlo. Así fue como se aprobaron dos espacios costeros en la zona: el ECMPO Mississippi, en noviembre de 2023, solicitada por la comunidad Leufu Mapu, y el ECMPO Mehuín, solicitada por la comunidad Villa Nahuel y Piutril, en noviembre de 2024. Todos formaban parte del Comité de Defensa del Mar desde hace casi 30 años.

En marzo de este año, el Ministerio de Defensa rechazó oficialmente la concesión marítima solicitada por la empresa. Tras más de 16 años de conflicto y tramitaciones, la decisión fue interpretada como un freno definitivo al proyecto industrial. En el expediente oficial, la autoridad argumentó que el área solicitada se sobreponía al recién aprobado ECMPO de Mehuín, lo que hacía inviable otorgar la concesión de uso exclusivo que la empresa requería para continuar el proyecto.

Encuentro de la comunidades Lafkenche de Mariquina tras la aprobación del Espacio Marino Protegido para Mehuin. Foto: Mehuin Sin Ducto

Mehuín libre de ducto

El rechazo a la concesión marítima no equivale aún a un punto final. El proceso de creación del ECMPO sigue su curso administrativo: para concretarse legalmente, aún debe emitirse un decreto de destinación y firmarse un convenio de uso entre el Estado y las comunidades solicitantes.

Y es ahí donde comienza un nuevo desafío. Según advierte Luis Cuvertino, gobernador de la Región de Los Ríos, el éxito dependerá de cómo se gestione ese espacio. “El problema no es la ley”, señala. “El problema es cómo se aplica, cómo se implementa”. A su juicio, la figura de protección otorgada por la Ley Lafkenche no puede quedarse como una declaración estática, sino que debe formar parte de una planificación activa del borde costero, que articule uso sustentable, resguardo ambiental y saberes tradicionales.

“Si no tenemos capacidad técnica y apoyo del Estado, vamos a tener ECMPO como simples declaraciones, sin fuerza de gestión”, advierte Cuvertino. Para evitarlo, propone avanzar hacia una gobernanza colaborativa que reúna a comunidades indígenas, pescadores artesanales, municipios y otros actores locales. “Necesitamos participación vinculante, que las decisiones se tomen desde el territorio”, afirma. Para ello, dice, se deben garantizar recursos, asistencia técnica y el fortalecimiento organizacional de quienes habitan y protegen estos espacios.

Tras la aprobación de la ECMPO de Mehuín, se presentaron a la comunidad los nuevos acuerdos alcanzados y se asumieron compromisos para el trabajo futuro, especialmente en materia de gobernanza y proyección de esta área protegida. Foto: Mehuin Sin Ducto”

Desde su mirada, el caso de Mehuín no puede entenderse de forma aislada. “Debe ser parte de una red de gobernanza costera que permita proyectar el uso del mar en el largo plazo”, afirma el Gobernador.

Para las comunidades lafkenche que sostuvieron durante décadas la defensa del mar, lo ocurrido en Mehuín es mucho más profundo que un trámite administrativo.

“El tema de fondo era la defensa del mar. Pero nosotros también sabíamos que para todos los que estábamos en la defensa no tenía el mismo sentido. Pero era necesario hacer alianzas”, señala Boris Hualme, werken (vocero) del Comité de Defensa del Mar. “Para los pescadores de Mehuín, la defensa tenía un sentido principalmente económico. Para nosotros, como pueblo mapuche, significaba mucho más: somos parte del lafkenmapu. Defenderlo es defender nuestra forma de ver el mundo y nuestra cultura. Para nosotros, estaba en juego no solo el territorio, sino también la autonomía”.

De forma similar, aunque con otras palabras, lo explica Marta Nahuelpan, lawentuchefe (sanadora mapuche): “La mar es vida. Es nuestro don, que fue entregado limpio y generoso”. Para ella, el mar no es un recurso: es una herencia viva. “La mar es una fortuna. Nos da erizos, lapas, locos, congrio, cochayuyo. Y, sobre todo, nos da vida. Todos los que se vendieron tuvieron que volver a pescar porque la plata se acaba. Pero la mar siempre te va a dar de comer”.

Hoy, el mar frente a Mehuín está un poco más protegido. Sus aguas siguen abiertas para los pescadores, buzos, surfistas y comunidades lafkenche que han vivido allí por generaciones. Pero el verdadero desafío apenas comienza: ahora toca transformar esta victoria territorial en una gobernanza sólida, que garantice la conservación del territorio y convierta tantos años de resistencia en una protección duradera en el tiempo.

Fuente: Interferencia

Notas relacionadas:

La Alianza Yoreme que hizo frente al despojo de su territorio en Sonora

Refugio de los Lobos: playas públicas y restos ancestrales en peligro

Decreto 5503 pone en alerta situación de derechos ambientales en áreas protegidas y territorios indígenas