Nombrarnos desde la Montaña: historia y resistencia

Nombrar La Montaña no debería ser motivo de vergüenza ni un recurso de burla que moralice desde lo despectivo. Por el contrario, decir que somos de La Montaña implica asumir una herencia histórica de encuentro, resistencia y mestizaje, un territorio donde se tejieron memorias, luchas y formas de vida que han sido invisibilizadas. Reivindicar este nombre es afirmar que en las laderas, los bosques y las comunidades de este corredor histórico habita todavía una identidad digna, que merece ser reconocida con orgullo y no desde el estigma.

Mientras las últimas gotas de un invierno asediado caen sobre las laderas y barrancos del pueblo de Palencia, leo algunos comentarios en redes sociales que cuestionan por qué usar el concepto “La Montaña” sería algo denigrante. Esa discusión me lleva a reflexionar sobre el daño que ha provocado la falta de una enseñanza profunda de la Historia de Guatemala en las escuelas —en especial en las de Palencia— y, todavía más, sobre el hecho de que nuestra memoria casi nunca se conversa ni se transmite en la cotidianidad.

Las siguientes líneas forman parte de un primer borrador incluido en la investigación Minería, deforestación, basura y organización: percepciones comunitarias en San José del Golfo, San Pedro Ayampuc, Palencia y San Antonio La Paz, realizada por el Colectivo Chiviricuarta. Este borrador se inscribe también en un proyecto personal más amplio de investigación histórica sobre Palencia, del cual seguramente habrá noticias en los próximos meses. En este momento me veo con la responsabilidad urgente de compartir, aunque sea de manera general y con las disculpas del caso por los vacíos que aún persisten, un texto que continúa en desarrollo como parte de esta investigación histórica sobre Palencia: “La Montaña”.

Este escrito no es, ni pretende ser, un documento cientificista o academicista; más bien, busca ser una memoria colectiva que recoge las percepciones de un territorio frente a las amenazas y problemáticas que surgen de no conocer nuestra propia historia. Una historia que se vincula con nuestra identidad, con el tejido social y con la memoria de este lugar. Deberíamos conocerla más allá de lo que se nos ha contado, pues no se inicia con la compra de una hacienda por Matías de Palencia.

¿Acaso nadie se ha hecho la incómoda pregunta, a media cena, de cuál era el nombre de este lugar antes de la llegada de los españoles?, ¿quiénes lo habitaban?, ¿cómo nos cambiaron la historia para que hoy ignoremos incluso nuestro propio presente?

A quienes tengan la valentía de continuar con esta lectura les anticipo, desde ya, que al finalizar vuelvan a esta pregunta que dejo para responder: ¿no será que el deseo de dejar de llamarnos de la “La Montaña” o “Montañeros” proviene del despojo de nuestra verdadera historia, de un anhelo impuesto de ver todo lo demás como “civilizado” y como “desarrollo”?

Ignoramos, quizá, que en la tranquilidad de los bosques, en la fertilidad de los planes, en la abundancia de las joyas naturales y en el verdor de los campos de “La Montaña”, encontramos una vida más plena, más feliz y una relación más armónica con el territorio que habitamos.

La Montaña, el territorio que habitamos

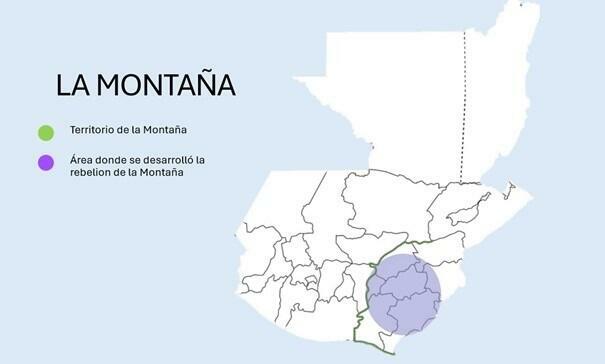

El territorio al que me refiero puntualmente en las siguientes líneas históricas son el nororiente del departamento de Guatemala, abarcando los municipios de San Pedro Ayampuc, San José del Golfo y Palencia, así como el municipio de San Antonio La Paz, en el departamento de El Progreso y los municipios de San José Pinula, en el departamento de Guatemala, y Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, para efectos de este artículo se les considerará parte de un territorio común.

Imagen reeditada extradida de Palencia Frener, S. (2020). Rebelión estamental y el origen del estado finquero en Guatemala, 1780–1940. México: Universidad Autónoma de México. El autor lo elaboró con base en datos y mapas de Woodward cit. en Smith, op. Cit., p. 313.

Un territorio que, debido a su cercanía con la ciudad, desempeña un papel clave en la historia del país. Sin embargo, a pesar de esta proximidad y de la constante amenaza de expansión de la frontera (mental) de lo citadino sobre lo rural, estas comunidades se resisten a ser absorbidas por una dinámica ajena a su identidad. Son pueblos rurales situados en los márgenes de la ciudad, cuya historia ha sido sistemáticamente invisibilizada y relegada al olvido en los relatos oficiales.

Para efectos de estas breves líneas históricas y justificativas, en adelante nos referiremos a este conjunto de municipios como “La Montaña”. Esta denominación se basa en múltiples referencias históricas de académicos que han estudiado el período de transición, durante el siglo XIX, entre el sistema estamental y el Estado finquero. Es decir, el breve período posterior a la independencia que culmina con la caída del gobierno de Mariano Gálvez, en la ciudad de Guatemala, a manos de la resistencia campesina de “La Montaña” (Palencia Frener, 2020).

La Rebelión de la Montaña

La Rebelión de la Montaña fue un movimiento campesino e indígena Xinka que tuvo lugar entre 1834 y 1838, durante el gobierno de Mariano Gálvez. En este contexto, es importante resaltar la necesidad de reinterpretar la historiografía liberal guatemalteca, explorando el papel de los actores tradicionalmente invisibilizados, es decir, los Xinka y la población ladino-mestiza. Fueron los campesinos Xinka de las montañas de oriente quienes iniciaron la revuelta, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué se rebelaron? (González, 2017).

El gobierno liberal, a fin de contrarrestar los asaltos en el Camino Real —ruta que atravesaba el oriente— envió tropas para terminar con el bandidaje que asolaba el comercio y las haciendas. Además, ordenó la destrucción de los poblados situados a la orilla del camino; por ejemplo, mandó a reducir a cenizas los ranchos sospechosos de albergar malhechores. También decidió el reasentamiento forzoso de los habitantes, supuestos delicuentes, medida que tenía como trasfondo el poblamiento de la salida atlántica.

Entre otros antecedentes de la rebelión, debe considerarse la legislación que estipuló la reducción de tierras baldías a propiedad individual mediante el pago de un precio razonable. Los poblados enfrentaron la presión de los grandes propietarios, quienes podían manipular la legislación relativa a denuncias de tierras, lo que provocó el desalojo de algunas comunidades de territorios que consideraban propios” (González, 2017).

En este punto, es fundamental señalar que la Rebelión de la Montaña fue consecuencia del abandono del gobierno central hacia las comunidades rurales del nororiente del departamento de Guatemala y el oriente del país. A ello se sumaron las amenazas y el despojo de la propiedad comunal, así como “la exclusión de los campesinos del oriente, quienes también ocuparon el polo dominado y marginado de la sociedad” (González, 2017).

La Montaña en la historia

Sin embargo, la historia de “La Montaña” no comienza con los movimientos armados del siglo XIX que derrocaron gobiernos y fundaron la República. Se remonta mucho antes de la invasión española, la fundación de la colonia o el traslado de la capital de Guatemala al valle de las Vacas.

Lo que hoy llamamos “La Montaña” era, antes de la llegada de los españoles, un territorio común de encuentro, comercio y tránsito entre los pueblos Maya y Xinka. En la región nororiente del departamento de Guatemala. “La Montaña” funcionaba como un extenso corredor comercial y de intercambio. En zonas como Canalitos, en la zona 25 de la ciudad, Las Canoas, en parte de la ruta al Atlántico entre las zonas 25 y 18, así como en comunidades del municipio de San José del Golfo, se han encontrado yacimientos de obsidiana. Sin embargo, los sitios más importantes, con grandes de esta roca volcánica y evidencia de antiguos talleres se localizan en el municipio de Palencia, específicamente en el caserío El Chayal y las aldeas El Fiscal, Los Mixcos y Sansur.

En estos lugares, los yacimientos son fácilmente distinguibles, incluso, se han identificado varios talleres de preparación de núcleos, reconocidos por la abundancia de piezas cortadas y astillas. Toda la obsidiana de Palencia, que representa la mayor área del país, ha sido agrupada dentro del sistema de yacimientos de El Chayal.

Las investigaciones arqueológicas han permitido establecer que, durante el período Clásico (200-900 d.C.), la fuente de El Chayal estuvo bajo el control de Kaminaljuyú, en el valle de Guatemala. La obsidiana extraída de los yacimientos de Palencia era transportada a sitios en Petén, el altiplano y la costa sur de Guatemala, inclusive a regiones de México y Belice, convirtiéndose en un artículo clave del comercio mesoamericano (Alvizuris Sandoval, 2006).

Junto con la obsidiana, en “La Montaña” se intercambiaban granos, alimentos y saberes. Esta región era un importante centro de transmisión de conocimientos relacionados con la gastronomía, la agricultura, la medición del tiempo y la medicina natural. Por esta razón, resulta difícil trazar una frontera clara entre los pueblos Maya y Xinka, ya que, antes de la invasión española, este territorio era un espacio de intercambio constante.

También fue escenario de batallas campales por el control de los yacimientos de obsidiana o las rutas comerciales. Sin embargo, más allá de los conflictos, aún hoy se pueden encontrar evidencias palpables de esta historia en las características culturales de su población y en su mestizaje ancestral. Es innegable que en “La Montaña” se tejieron conocimientos, amistades y lazos afectivos.

Para el período conocido como Clásico Tardío, los asentamientos humanos en “La Montaña” seguían siendo escasos y poco visibles. Este territorio funcionaba principalmente como corredor comercial, destinado al intercambio y encuentro entre grupos, pero no se concebía aún como un espacio habitable permanente. Esta percepción generó, a lo largo de la historia, prolongadas disputas por el control político-territorial de la zona. Las fuentes históricas señalan la presencia de asentamientos Pipil y Poqomam en gran parte del Pacífico y la región que hoy denominamos “La Montaña”, grupos que dominaron políticamente este corredor comercial entre los años 600 y 900 d.C.

Durante este mismo período, los grupos Xinka más influyentes consolidaron su poder, imponiéndose sobre otros asentamientos costeros y montañosos. No obstante, también desarrollaron estrategias diplomáticas, como lo evidencia del tratado de paz establecido entre Mictlan y Achuapan (en Jutiapa) con grupos Poqomam. Según Castillo (2015), esta alianza permitió la supervivencia de tradiciones culturales en ambos pueblos, fusionándose para dar origen a un nuevo horizonte sociocultural.

Con el inicio del Período Posclásico (950-1697 d.C.), se produjo una reconfiguración de las sociedades Maya, caracterizada por el abandono de asentamientos en tierras bajas y migraciones hacia las regiones altas del país. Este fenómeno provocó el despoblamiento de las tierras medias del nororiente guatemalteco, dejando al pueblo Xinka como único habitante de “La Montaña”.

En este contexto, los Xinka establecieron asentamientos dispersos por el territorio, perfeccionando sus técnicas agrícolas y adaptando su modo de vida a los valles y laderas del sur de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, así como a las zonas montañosas de San Antonio la Paz, Palencia, San José Pinula y Mataquescuintla.

Hacia finales del Posclásico Tardío, los movimientos migratorios y las guerras por el control de territorios con condiciones ambientales más estables llevaron al pueblo Xinka a reorganizarse. Este proceso implicó el abandono de algunas zonas cercanas a El Salvador y la migración de grupos dedicados a la agricultura hacia las tierras altas de la cuenca, donde la vida se centraba más en actividades agrícolas que en conflictos por el control de los valles en las tierras bajas.

Como resultado, se establecieron asentamientos dispersos en lo que hoy es gran parte de las montañas de Palencia, San Antonio la Paz y San José del Golfo. Estos nuevos asentamientos se distanciaron de la organización social Xinka tradicional, basada en la estructura de los 20 señores principales y los 20 tekuanes o cerros protectores (Castillo, 2015).

Durante el mismo período, los documentos y textos históricos de la época colonial comienzan a reflejar un proceso de invisibilización hacia el pueblo Xinka de “La Montaña” y el oriente. Según Dary (2015), en los registros coloniales sobre la región suroriental de Guatemala, la población se clasificaba según las categorías utilizadas por los administradores coloniales y los sacerdotes para el empadronamiento. Estas categorías incluían términos como “indios”, “ladinos”, “pardos”, “mulatos”, “negros” y otros. Sin embargo, la población originaria rara vez era identificada con precisión, mencionándose simplemente como “indios”, “naturales” o “indígenas”. En contadas ocasiones se especificaba el idioma que hablaban estas comunidades, contribuyendo a la pérdida de reconocimiento de su identidad cultural.

El idioma de “La Montaña”: toponimias y resistencia cultural

Como señala Hugo Sacor en su libro Memoria de los pueblos, citando a Eric Thompson, se identifican en la nación Xinka topónimos que terminan en “agua” o “ahua” (a veces reducidos a “gua” o “ua”), los cuales Thompson asocia con poblaciones no Maya o territorios donde su influencia no penetró. Thompson señala que, al norte, el territorio Xinka parece haberse extendido hasta la parte meridional del río Motagua, desde su desembocadura hasta San Cristóbal Acasaguastlán (El Progreso), una región históricamente conocida como La Montaña.

Por su parte, Lyle Campbell, también citado por Hugo Sacor, dice que además de préstamos agrícolas en el idioma Xinka, existe un número considerable de términos comerciales que reflejan sus contactos con otros pueblos, muchos de ellos provenientes del maya occidental. Un ejemplo de esto es la cercanía de San Pedro Ayampuc con comunidades Maya, lo que sugiere préstamos lingüísticos tempranos debido a la fonología del período Clásico.

Estos préstamos se habrían adoptado durante las jornadas de comercio y tránsito en “La Montaña”, lo que indica una ocupación y circulación significativa del pueblo Xinka en tierras bajas de habla Maya. Esto explica por qué algunas palabras Xinka se conservan en el territorio y parecen utilizarse también en otros pueblos mestizos de origen Maya.

El Xinka es una familia de cuatro idiomas reducidos, vinculados principalmente a Yupiltepeque, pero también hablados en Jalapa, Guazacapán, Chiquimulilla y Jumaytepeque. Algunos documentos coloniales evidencian la presencia y subsistencia de la variante dialectal de Jalapa en las montañas y valles cercanos a lo que hoy es la ciudad de Guatemala, específicamente en la región conocida como “La Montaña”. Ejemplos interesantes que evidencian estas ocupaciones son topónimos como Ayampuc (donde ay significa “lugar” y ampuk significa “serpiente”), que sugiere una interpretación del territorio como un lugar de encuentro entre las serpientes (el pájaro serpiente y la serpiente de agua) o como un punto de convergencia entre los pueblos Maya y Xinka. Este territorio fue disputado antes de la invasión española por los akahales, Kaqchikel y Poqomam. Otro ejemplo es Sansare o Sansur (antes Sansua), donde el término “san” se interpreta como “en” o “lugar” (Sacor, 2006).

Este etnocidio estadístico también lo reconoce y nombra Tata Chonito, abuelo del territorio Xinka de San Francisco Jumaytepeque, titular de la Comisión de Espiritualidad y Educación en el Parlamento Xinka, que ha dedicado gran parte de su vida a la recuperación y promoción del idioma, la espiritualidad y la educación decolonial.

Tata Chonito, como le conocen amigablemente a don Expectación García, hombre de avanzada edad, de cabellera blanca y tez morena, reservado pero risueño en los espacios de confianza, es un músico innato. En su repertorio guarda decenas de canciones escritas y cantadas en Xinka; también ha creado poemas, cuentos, historias y procesos de recuperación lingüística. Su labor ha trascendido las fronteras reconocidas como territorio Xinka y ha llegado hasta las periferias de su pueblo.

Hace algunos meses acompañó un proceso de formación para la recuperación del idioma y la investigación comunitaria en “La Montaña” de Palencia, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, junto a personas de la resistencia pacífica de La Puya y de comunidades en defensa del territorio. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso y, en varias ocasiones, los intercambios de palabras sobre nuestra identidad se convirtieron en jornadas de diálogo enriquecedor. En una de esas conversaciones analizamos una de las palabras más complejas y encantadoras del idioma y de la cosmovisión Xinka.

Se trata de la palabra “Anpük”, construida a partir de tres raíces, que encierra el misterio de la cosmovisión, la resistencia y la clave para la reconstrucción del tejido social en los territorios Xinka. En su uso cotidiano, “Anpük” significa “serpiente”, símbolo de la Ixiwa ih’, entendida como la creación o la vida, representada en forma de serpiente que gira cíclicamente. También alude al agua, es decir, a la serpiente de agua como elemento vital de la cultura y la cosmovisión. Sin embargo, etimológicamente, al descomponerla se encuentra un sentido aún más profundo: “An” significa “mi”, “Pü” es “mano” y la “k” refiere a “tú”. En conjunto, significa “tu mano y la mía”, evocando el gesto de estrechar las manos. Es la acción de fraternidad comunitaria y de saludo, que además simboliza amistad, amor y unidad.

Invasión, colonia e inicios de la invisibilización

Con la llegada de la invasión española al altiplano y la costa sur del país en el siglo XVI, y conforme esta avanzaba hacia el oriente y el norte, los pueblos dispersos que habitaban las laderas y pequeños valles de la región conocida como “La Montaña” se refugiaron en zonas boscosas y montañosas. Este desplazamiento implicó el abandono de poblados y el establecimiento en lugares más aislados para continuar con la vida agrícola. Así se fundaron comunidades en lo que hoy son las aldeas de La Concepción, Sanguayabá (antes Sanguayagua), Sansur (Sansua) y Sampaquisoy, territorios fértiles propicios para el cultivo.El territorio de Sanguayabá limitaba con las tierras de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Mataquescuintla y con montañas realengas conocidas por los antiguos como Sansua. La proximidad entre Sanguayabá, Sansur y Mataquescuintla no solo abarcaba aspectos territoriales, sino también religiosos y culturales.

En una carta de Pedro de Alvarado a la Corona informó en 1524 que había encontrado pueblos que hablaban “otra lengua”, distinta al náhuatl o al K’iche’. Posteriormente, Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán describió en la Recordación Florida la defensa organizada por los Xinka en Atiquipaque, cercano a lo que hoy es Taxisco. Allí, el jefe local —conocido como el Señor de Atiquipaque— hirió con su lanza al caballo de Alvarado, obligándolo a combatir a pie, hasta que finalmente fue herido de muerte. Este hecho evidenció la valentía de la resistencia Xinka (Fuentes y Guzmán, 1933, como se cita en Dary, 2015, p. 5).

El historiador Inocencio Del Busto exaltó a este líder indígena, equiparándolo a Tecún Umán como héroe nacional, por simbolizar la resistencia Xinka frente a la invasión (Del Busto, 1962, como se cita en Dary, 2015, p. 6). Después de lo ocurrido en Atiquipaque, Alvarado se dirigió hacia Taxisco, donde los Xinka construyeron fosos defensivos y atacaron con flechas, lanzas de madera endurecida y corazas de algodón. Los guazacapanecos aprovecharon la vulnerabilidad de los españoles y sus tamemes, arrebatándoles armas y pertrechos, incluso utilizando flechas envenenadas (Dary, 2015, p. 6).

La resistencia se intensificó en Jumay y en pueblos aliados como Jalpatagua, Ixhuatán, Comapa y Los Esclavos. Los Xinka diseñaron ingenios bélicos, como una armazón de madera que lanzaba piedras con la fuerza de un cañón. Los españoles debieron construir un puente para cruzar el río Los Esclavos y, al capturar a algunos caciques locales, los marcaron con hierro candente para sofocar “las inquietudes y rebeldías” (Fuentes y Guzmán, 1933, como se cita en Dary, 2015, pp. 6-7).

Cuando el ejército avanzó hacia el norte del actual departamento de Santa Rosa, encontró más pueblos Xinka. Algunos fueron descritos como diferentes por su aspecto físico. En varias cartas, Alvarado los llamó “señores de la montaña”. Según un documento prehispánico citado por Fuentes y Guzmán, los aliados nahuas nombraron al principal de Jumay como “Tonaltet”, Piedra del Sol, debido a su piel clara y a que lo percibieron como distinto.

Estos relatos son fundamentales para reconocer al pueblo Xinka en la historia nacional, aunque han permanecido invisibilizados. Según Claudia Dary, en muchos documentos coloniales la población originaria del suroriente aparece registrada únicamente como “indio”, “natural” o “tributario”, sin referencia a su idioma. Esta omisión en los registros oficiales contribuyó a lo que Dary denomina “etnocidio estadístico”, un proceso que borró la identidad Xinka de la historia oficial y de los discursos nacionales.

A pesar de la violencia de la conquista, la resistencia no se extinguió. Fuentes coloniales relatan que entre 1665 y 1666 los Xinka seguían provocando incendios y ataques con flechas incendiarias en pueblos ocupados en la montaña. Ello demuestra que la conquista fue un proceso largo y nunca plenamente aceptado por estas comunidades (Dary, 2015, p. 7).

En su obra Sanguayabá, Historia y Remembranza, los palencianos Daniel Gómez y Luis Orlando Gómez señalan que la historia de la aldea cuenta con registros desde 1779, año en que “se solicitó la primera medición y adjudicación de tierras, de parte del señor Josef Rodríguez a la Corona de España, aduciendo que estas eran realengas, es decir, pertenecientes al Rey”. En ese periodo, la aldea era conocida como “Sanguayagua” o “Sanwayagua”, denominación utilizada por los antiguos habitantes.

Es importante destacar que lo que hoy conocemos como Sanguayabá, entonces llamada Sanguayagua, aún no formaba parte de Palencia. El 22 de noviembre de 1779, el juez subdelegado Juan de Dios Velasco convocó a los curas de la comunidad religiosa de Santo Domingo, al personero del ingenio de Palencia y a los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Mataquescuintla, para que presentaran los títulos que respaldaban sus linderos en la diligencia de medición.

Días después, el 26 de noviembre, el capellán del ingenio de Palencia envió una carta en la que expuso que “los originales de las medidas de Palencia se perdieron” y solicitó nuevas mediciones para conocer sus límites. Adjuntó además copias de las medidas solicitadas en 1773 por el mismo Josef Rodríguez. El documento estaba firmado por el padre Francisco Aguirre.

A pesar de estos registros, en el caserío Joya Galana, en la montaña de Palencia, existe un documento con fecha de 1742 cuya redacción recuerda la figura del Requerimiento. En él se lee que “se reclaman esas tierras y quien las habita como su propiedad”. En esta comunidad se construyó la primera iglesia del municipio, que aún conserva vestigios como el órgano, la campana y algunas imágenes de santos, aunque gran parte de su estructura antigua ha sido reconstruida.

En las comunidades de “La Montaña”, el proceso de invasión no fue tan violento, o bien no se han encontrado registros claros, ya que la mayor parte de los archivos de los frailes dominicos fueron destruidos o extraviados durante el gobierno de Mariano Gálvez. En estas tierras, la ladinización se dio como un proceso de asimilación pacífica y de invisibilización estadística. Desde el siglo XVII, las primeras familias en reclamar propiedad de las fincas fueron los Palencia, de donde proviene el nombre del municipio, y hacia finales de ese siglo y principios del XVIII comenzaron a asentarse familias de apellidos Rodríguez, Gómez y Reyes.

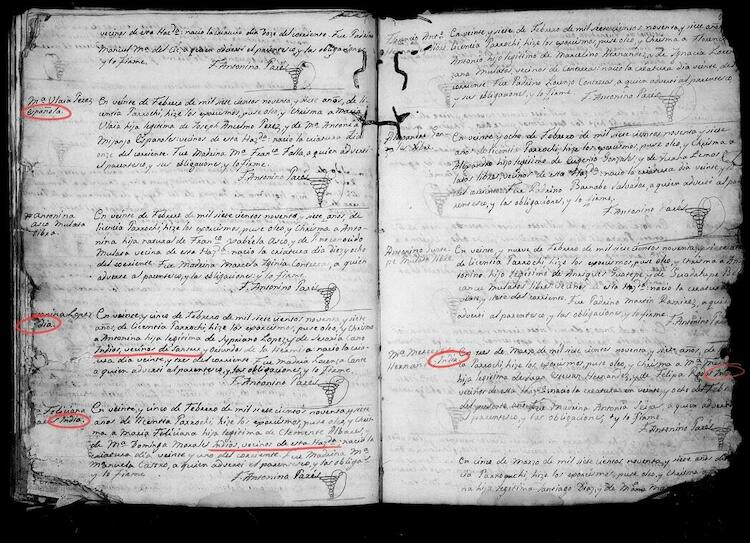

Durante las primeras décadas del siglo XVIII, la asimilación del territorio se produjo sin confrontaciones directas, pues estas comunidades estaban en la periferia del territorio Xinka. A medida que las fincas se dividían y las fronteras se expandían muchas familias originarias fueron asimilando una identidad ladina o mestiza. Esto se comprueba en los registros de bautizo de la parroquia San José Palencia: a lo largo de este periodo, familias de pequeños hacendados criollos apadrinaron a hijos de “indios”, “naturales” y “mulatos”, otorgándoles sus apellidos. De este modo, los niños dejaban de ser registrados como “naturales” o “indios” para pasar a ser “ladinos”. El bautismo se convirtió así en una herramienta de ladinización desde la Iglesia católica. Por ello, es común encontrar que una persona aparezca en los registros como nacida de padres identificados como “indios”, pero que años más tarde sus propios hijos ya figuren inscritos como ladinos.

La negación de La Montaña: estrategias de invisibilización y asimilación forzada

Durante el período colonial, la expansión de las élites criollas y el despojo de tierras en los valles, se intensificó un proceso sistemático de invisibilización y sustitución de la identidad de los pueblos de “La Montaña”. Este proceso buscaba establecer lo que Sergio Palencia (2020) denomina el polo dominado y marginado de la sociedad, es decir, la transformación de la identidad indígena del campesino de “La Montaña” en una identidad ladina, como negación de lo indígena. Para Palencia, esto implicó la construcción de un sujeto político sobre el cual recayera el peso del polo contrapuesto a lo indígena. Para el estamento español, este reconocimiento se basaba en la presencia de rasgos de la cultura dominante, especialmente el uso del castellano como idioma principal y la aceptación intersubjetiva del gobierno colonial.

Fotografía recuperada de los libros de bautizo del siglo XVIII, de la Parroquia San José Palencia.

Este fenómeno se explica porque los pueblos mencionados al inicio de este texto —Palencia, San José Pinula y San José del Golfo— fueron durante los años previos a la invasión española, comunidades rurales periféricas. No solo estaban al margen de lo que hoy entendemos como la ciudad, sino también en la periferia del propio territorio Xinka. Así, estos municipios se convirtieron en periferia doble: primero de la colonia, y después del mundo xinka. Esta condición hizo que los campesinos de “La Montaña” fueran catalogados como ladinos por las castas españolas, rompiendo la conexión cultural entre el territorio y sus habitantes, y creando un sujeto político sobre el cual descargar la culpa de los problemas del oriente del país.

A pesar de estas estrategias de negación y fragmentación, los pueblos mantuvieron conexiones culturales, religiosas y comerciales. Claudia Dary destaca las celebraciones de cofradías interrelacionadas, como San Francisco en Jumaytepeque, San Gabriel en Sanguayabá, La Divina Pastora en Sansur y Santiago Apóstol en Mataquescuintla. Hoy en día, estos vínculos siguen siendo las conexiones más visibles en “La Montaña”, mientras que las de carácter cosmogónico y cultural se fueron disipando, especialmente en el siglo XIX. Este período resulta clave para comprender el proyecto nacionalista y la consolidación del etnocidio en la región, aunque este texto solo lo menciona como marco introductorio.

De esta manera, “La Montaña” y el oriente del país han sufrido un proceso de blanqueamiento histórico, en el que se les catalogó como territorios ladino-mestizos, negando su complejidad sociocultural. Actores progresistas y liberales contribuyeron a esta redefinición, desvinculando la identidad indígena del territorio y presentándolo únicamente como campesino y ladino.

Durante la colonia y el período posindependencia —en particular bajo Mariano Gálvez—, la población de oriente y de “La Montaña” fueron estigmatizados como “bárbaros, rústicos e ignorantes”, opuestos a los ideales civilizatorios (González, 2017). Esta narrativa permitió que el “ladino” de “La Montaña” fuera marginado por los gobiernos liberales e incluso tachado de rebelde (Palencia Frener, 2020). La desatención estatal y los ataques sistemáticos llevaron a que estas comunidades, catalogadas como ladinas, se aliaran con grupos Xinka de oriente para rebelarse contra el gobierno de Gálvez durante la Rebelión de La Montaña (Palencia Frener, 2020).

A lo largo del siglo XIX, las luchas históricas —como la formación de milicias campesinas, el avance del Estado finquero y el abandono neocolonial— dieron lugar a lo que Bernardo Arévalo denomina “Estado violento y ejército político”. Este concepto expresa un sentimiento regional de resistencia territorial, históricamente explotado por sectores conservadores para acceder al poder, pero que tiene su raíz en la desatención estatal y en la invisibilización de “La Montaña” como territorio con identidad propia.

Palencia es un caso emblemático. En este territorio, las políticas de despojo de tierras comunales y de ladinización impulsadas por Justo Rufino Barrios, Lisandro Barillas, José María Reyna Barrios y finalmente Manuel Estrada Cabrera, tuvieron un profundo impacto. Los 188 años de “palencianidad” han sido, en realidad, 188 años de estrategias postcoloniales para reprimir la identidad colectiva y la organización comunitaria.

En 1836, bajo la presidencia de Mariano Gálvez, surgió lo que hoy entendemos como palencianidad. La historia comienza con una insurrección de campesinos e indígenas agrupados en milicias en las montañas de Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa. Motivados por la defensa de sus tierras comunales y ante las desigualdades sociales, decidieron apoyar a Rafael Carrera en 1838 para derrocar al gobierno de Gálvez. Sin embargo, este apoyo fue manipulado: mientras Carrera buscaba el poder, los milicianos solo defendían su tierra. Una situación comparable, de manera simbólica, a las manifestaciones electorales en Palencia durante 2023.

El Batallón Palencia, activo entre 1836 y 1840, se parecía más a un movimiento guerrillero campesino e indígena que a un ejército formal. El blanqueamiento histórico comenzó aquí, en la manera en que se relató su historia. La ejecución de Tata Lapo fue usada como una amenaza contra la organización campesina. En cartas de Vicente Cerna a sus generales, incluido Antonio Solares —quien decapitó a Tata Lapo—, se menciona a Serapio Cruz y a su ejército de “indios” como una amenaza al régimen, debido a la cercanía de su movimiento con la ciudad y su expansión desde las montañas de Jalapa y Santa Rosa.

La revolución liberal impulsada por Serapio Cruz en las montañas de Palencia fue una lucha por tierra, pan y libertad. El asesinato de Tata Lapo permitió controlar a campesinos e indígenas sublevados, desviando el rumbo de esa revolución. Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados continuaron beneficiando a familias coloniales, y con el auge de la producción de café consolidaron el despojo y la entrega del poder político a familias que aún lo conservan. El resto de la historia se construyó sobre despojo, manipulación y violencia.

La gente de este territorio primero fue indígena y luego palenciana, aunque esta verdad pocas veces se menciona. Esto puede comprobarse revisando los libros de bautizos de 1700 a 1800 conservados en la parroquia o en textos que aún pueden consultarse.

La estigmatización histórica de las comunidades de “La Montaña” y del oriente —forjada por los proyectos nacionalistas de los siglos XIX y XX— consolidó una identidad ladina impuesta, que desligó a la población de su cultura, de la propiedad comunal y de su vínculo con la naturaleza. Este proceso profundizó la marginación en el siglo XX y facilitó la incorporación de sus habitantes en estructuras estatales como el ejército, perpetuando la desconexión con sus raíces.

Las estrategias de invisibilización se intensificaron durante el Conflicto Armado Interno, derivando en desapariciones forzadas, ataques contra líderes indígenas y campesinos Xinka, y la ruptura del tejido comunitario. Esta fragmentación debilitó el sentido de identidad territorial y la capacidad de resistencia, abriendo paso a nuevas formas de explotación.

En el siglo XXI, las consecuencias de este etnocidio institucionalizado se reflejan en proyectos extractivos. La desaparición y asesinato de líderes campesinos —como los que acompañaron al padre Hermógenes en la defensa de los ríos en los años setenta— dejaron a las comunidades sin capacidad de oposición frente a la degradación ambiental. La alienación identitaria heredada del nacionalismo permitió que empresas extranjeras realizaran reconocimientos y exploraciones mineras sin resistencia, convirtiendo a “La Montaña” en un territorio fértil para la explotación. Bosques talados, montañas excavadas y ríos contaminados son el resultado de un largo proceso de despojo y enajenación cultural.

La Montaña hoy: entre la negación histórica, la condición de zona de sacrificio y la urgencia de reconstruir la identidad colectiva

La Montaña enfrenta un dilema crítico actual: la ausencia de reconocimiento de derechos colectivos —como la consulta previa— y la negación de su identidad histórica la convierten en una zona de sacrificio. La falta de organización cohesionada, producto de siglos de invisibilización cultural y agravada por la expansión de una mentalidad urbana que homogeniza al departamento de Guatemala bajo la etiqueta de «ciudad», facilita que los proyectos extractivos operen sin consecuencias.

Sin embargo, en esta periferia marginada de “La Montaña” persiste una memoria subterránea que, aunque fracturada, guarda las claves para reivindicar no solo un territorio, sino una existencia digna frente al modelo neoliberal extractivista.

La lucha por reconstruir ese sentido de pertenencia —cultural, territorial e identitario— sigue siendo el desafío pendiente. Un desafío que implica no solo resistir a la maquinaria del despojo, sino también retejer los hilos de una memoria colectiva que permita articular la resistencia desde la raíz: la conexión entre pueblo, tierra y cultura.

Referencias del prólogo

Alvizuris Sandoval, E. (2006). La Palencianidad. Ciber Negocios Guatemala.

Arévalo, B. (2018). Estado violento y ejercito político: formación estatal y función militar en Guatemala (1534–1963). F&G Editores.

Castillo, C. A. (2015). El misterio de una civilización, somos xinkas. Centro de estudios lingüísticos y documentales del pueblo xinka.

Dary, C. C. (2015). Historia e Identidad del Pueblo Xinka. Instituto de Estudios Interétnicos.

Fuentes y Guzmán, F. A. de (1933). Recordación Florida, Tomo I.

González, J. C. Sarazúa, & R. Sáenz de Tejada, Historia de Guatemala, un resumen crítico. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

González, L. (2017). La larga marcha hacia el Estado liberal: dictadura, decadencia, guerra. En E. Torres-Rivas, B. Arroyo, L. Méndez Salinas, L. P. Taracena Arriola, L.

Palencia Frener, S. (2020). Rebelión estamental y el origen del estado finquero en Guatemala, 1780–1940. México: Universidad Autónoma de México.

Sacor, H. F. (2006). Memoria de los pueblos, la comunidad xinka. Ministerio de Cultura y Deportes.

Fuente: Prensa Comunitaria

Notas relacionadas:

La Alianza Yoreme que hizo frente al despojo de su territorio en Sonora

Refugio de los Lobos: playas públicas y restos ancestrales en peligro

Decreto 5503 pone en alerta situación de derechos ambientales en áreas protegidas y territorios indígenas