Radiografía del litigio climático en Latinoamérica: qué pasa con los casos de desplazados, contaminación y las sentencias sin cumplir

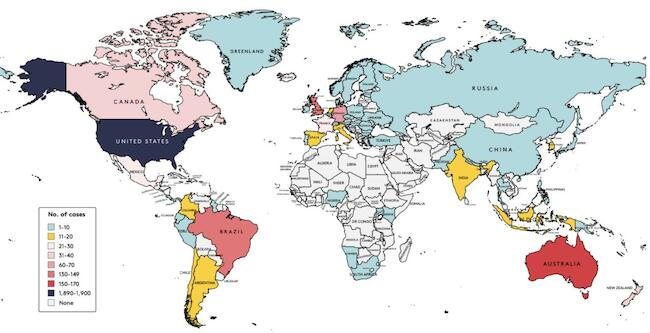

En los últimos 40 años, el mundo registró 2967 casos de litigios climáticos y de esos, unos 260 casos se concentraron en el Sur Global. Aunque esta cifra representa solo el 9 % del total, casi el 60 % de casos se presentaron entre 2020 y 2024. Estos datos son parte del reporte Global Trends in Climate Litigation, de la organización londinense Instituto Grantham de Investigación en Cambio Climático y Ambiente y la Escuela Londinense de Economía y Ciencias Políticas.

“El litigio enfocado en temas ambientales y climáticos no es nuevo, sino que cada vez es más visible el cambio climático, la degradación ambiental y, a nivel global, el índice, la frecuencia y la magnitud de los desastres naturales ha ido en aumento”, dice María Lucía Torres, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia, y directora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas.

Los litigios climáticos buscan responsabilizar a gobiernos, empresas y otras entidades ante tribunales por la crisis climática. El objetivo es lograr sentencias que ordenen –entre otras cosas– la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y para mitigar los impactos de la crisis climática. Florencia Ortúzar Greene, directora del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lo define así en una publicación en el website de AIDA.

Número de casos de litigios climáticos entre 1986 y 2024 por país. Imagen: Global Trends in Climate Litigation

El reporte analizó el periodo entre 1986 y 2024. Uno de los principales hallazgos es que los litigios climáticos están en aumento, con 226 casos, cerca del 8 % del total, presentados en 2024. Los países industrializados encabezan el recuento de demandas nacionales. Estados Unidos lidera la lista, con 164 casos registrados en 2024. Le siguen Australia, Reino Unido, Brasil y Alemania. Ya se han presentado demandas en unos 60 países y cada vez es más frecuente que los casos lleguen a los más altos tribunales del mundo.

En el Sur Global, los litigios climáticos están en fase de crecimiento dinámico, especialmente en Brasil, Sudáfrica e India, de acuerdo con el informe. Además, los gobiernos, los organismos reguladores y los fiscales están desempeñando un papel clave. En 2024, el 56 % de los casos fueron iniciados por organismos gubernamentales. “Esto indica un cambio hacia acciones coercitivas y casos que buscan compensación por daños climáticos localizados, como la deforestación en Brasil”, se lee en el documento.

En la región también se registraron casos en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Guyana. En Brasil, que registra 131 casos, los tribunales están afirmando la responsabilidad por daños relacionados con el cambio climático y ordenando indemnización y restauración por los daños.

El contexto latinoamericano

Cifras oficiales de Petroecuador indican 145 mecheros eliminados a junio de 2024. Foto: cortesía UDAPT

La Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe de AIDA sistematiza desde hace un poco más de dos años los casos de la región. El objetivo del website es facilitar el acceso a la información en español, de acuerdo con Gisselle García, abogada del programa del clima de la asociación y coordinadora de la plataforma. Hasta el momento se han registrado 100 casos, pero están en la tarea de incluir más procesos.

La abogada señala que a la hora de recoger los casos de la región hay que tomar en cuenta la realidad que enfrentan los defensores ambientales. “Buscamos no ponerlos en riesgo a partir de la divulgación de información sensible”, dice. En Colombia, 157 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2024. Por eso, publican información con autorización de los implicados o, si no es posible, se incluye un descargo que aclara que se protegen los datos personales.

En 2023, la Justicia colombiana dio la razón a un grupo indígena que interpuso un recurso legal contra un proyecto de bonos de carbono en el Gran Resguardo Cumbal. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

“Litigar en el Sur Global no es igual a hacerlo en los países desarrollados”, dice García. En la sistematización de los casos ha observado que las organizaciones que plantean las demandas sufren desigualdad y esto se visibiliza en dos circunstancias.

En primer lugar, algunos países requieren que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan entre un año y tres años antes de la presentación de los casos, caso contrario, no se reconoce la personería jurídica. Esto representa una barrera para el litigio climático, pues en Latinoamérica, los pueblos y comunidades son los demandantes más comunes en este campo.

En segundo lugar, si las organizaciones logran presentar la demanda se enfrentan a empresas o Estados que cuentan con los recursos económicos y humanos para presentar pruebas contundentes de que no fueron responsables de los daños señalados por los afectados. Mientras tanto, los demandantes pueden enfrentar dificultades para obtener datos, por ejemplo científicos, que apoyen su demanda.

En 2021, organizaciones indígenas y ambientalistas demandaron al gobierno de Brasil por un proyecto de carretera en el Parque Nacional Serra do Divisor. Foto: cortesía ©Lalo de Almeida / Folhapress

Según el informe, Colombia ofrece casos interesantes en los litigios por la inacción gubernamental o la respuesta inadecuada ante los riesgos climáticos previsibles. Un ejemplo paradigmático es el de la sentencia de mayo de 2024 de la Corte Constitucional que reconoció que el desplazamiento forzado es multicausal. Puede originarse por los desastres naturales, el cambio climático o la degradación ambiental, además de la violencia, explica Torres, quien llevó el caso desde la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas.

Para la experta, reconocer que existe desplazamiento forzado por desastres naturales permite que el Estado modifique la política pública alrededor de problemáticas como la pobreza, los asentamientos irregulares o las planeaciones urbanísticas. “Ya saben que ahí puede haber doble vulnerabilidad y empeoramiento de situaciones que pueden generar mayores costos sociales y fiscales para el Estado”, dice Torres.

Quien contamina paga

Christoph Bals, de Germanwatch; Klaus Milke, de la Fundación Zukunftsfähigkeit; y Saúl Luciano Lliuya, en la mina de carbón Garzweiler, Alemania. Foto: cortesía Hubert Perschke / Germanwatch

A escala global, los casos de “quien contamina paga” van en aumento, de acuerdo con el reporte. Dentro de esta categoría hay 80 casos y de ellos, 11 se presentaron solo en 2024. Además, en 2024, uno de cada cinco casos apuntaba a compañías, sus directores o funcionarios públicos.

El abanico de objetivos de litigios estratégicos corporativos se está ampliando y ahora incluye casos contra empresas de servicios profesionales por facilitar emisiones, el sector agrícola por desinformación climática y las instituciones financieras que apoyan a industrias con grandes emisiones.

El caso del peruano Saúl Luciano Lliuya contra la empresa alemana RWE “confirmó que las empresas tienen el deber de contribuir a la lucha contra el cambio climático y, en principio, pueden ser consideradas responsables de los daños relacionados con el clima”. Luciano Lliuya demandó a la empresa de energía –emisora del 0.47 % de gases de efecto invernadero desde la industrialización– por el derretimiento de glaciares en la ciudad de Huaraz.

Saúl Luciano Lliuya, en la Laguna Palcacocha. Foto: cortesía Walter Hupiu Tapia / Germanwatch

No obstante, indica el reporte, el caso se enfrentó a obstáculos legales en materia de pruebas. El Tribunal Regional Superior de Hamm, en Alemania, rechazó de forma definitiva la apelación, ya que determinó que la inundación de la propiedad de Luciano Lliuya por el deshielo glaciar no era un peligro inminente.

Las reclamaciones basadas en derechos humanos también son frecuentes, con 99 casos entre 2015 y 2024. De ellas, el informe señala que el 41 % ha potenciado la acción por el clima, el 8 % tuvo un efecto neutro por relacionarse principalmente con manifestantes y el 42 % fue infructuoso.

La aplicación es el reto global

«No a la mega minería», uno de los carteles contra el litio en las Salinas Grandes, provincia de Jujuy, Argentina. Créditos: cortesía elDiarioAR

A medida que el campo del litigio climático madura, la atención se centrará en la aplicación de los fallos, señala el documento. “Hay sentencias favorables, pero no queda ahí la cosa, deben implementarse”, exige García. Hay retos que van desde la “simple interpretación”, añade. Es decir, las autoridades, empresas o personas demandadas y obligadas a cumplir la sentencia no saben cómo cumplirla.

No descarta que a eso se sume la falta de voluntad política y la escasez de recursos económicos y humanos. “Esto nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para implementar las sentencias favorables de manera exitosa”, se cuestiona.

En Latinoamérica, un caso que ejemplifica esto es el de nueve niñas ecuatorianas que demandaron al Estado por la quema de gas asociado al petróleo en artefactos conocidos como mecheros. La sentencia de 2021 reconoció que el Estado ecuatoriano desconoció el derecho de las niñas, ahora adolescentes, a vivir en un ambiente sano y violó su derecho a la salud.

Leonela Moncayo, una de las niñas demandantes en Ecuador, exige que se apaguen los mecheros y se cumpla la sentencia de 2021. Foto: cortesía UDAPT

“Es uno de los casos más emblemáticos, pero la implementación cuesta más por la interpretación que se le dio a la sentencia”, dice García. La Corte Provincial de Sucumbíos ordenó que en el plazo de 18 meses se eliminen los mecheros cerca de los centros poblados. Para la empresa estatal Petroecuador, aquellos son los que están a menos de 100 metros de distancia de sitios con al menos 20 casas juntas. Por eso, en ese plazo se eliminaron solo 2 mecheros. Hasta julio de 2024 se eliminaron 145, pero 341 continuaban encendidos.

La sentencia de desplazados climáticos en Colombia también está enfrentando demoras. Torres dice que las autoridades locales, que deben proteger a todas las personas afectadas por el desastre que originó la demanda, “todavía no han entendido que los demandantes son desplazados”. Además, la sentencia le ordenó al Congreso crear una ley específica y un registro nacional de desplazados por desastres, pero aunque existe ya un borrador, el proyecto está lejos de concretarse.

La Corte IDH abordó cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA

En este contexto, la abogada de AIDA encuentra un respaldo en la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal reconoció el derecho al clima sano, por lo que exigió a los Estados que lo garanticen. “Prevemos que puede ser un gran aporte al litigio climático en la región”, asegura y detalla que puede ayudar a fundamentar mejor los casos, servir de base para los jueces a la hora de redactar las sentencias y ofrecer más elementos para impulsar la justicia climática.

La abogada María Lucía Torres resalta que las nuevas generaciones se encargarán de la política pública y de las sentencias del futuro, por lo que “el valor agregado que tiene el litigio ambiental es involucrar a las nuevas generaciones en estas discusiones”.

Fuente: Mongabay