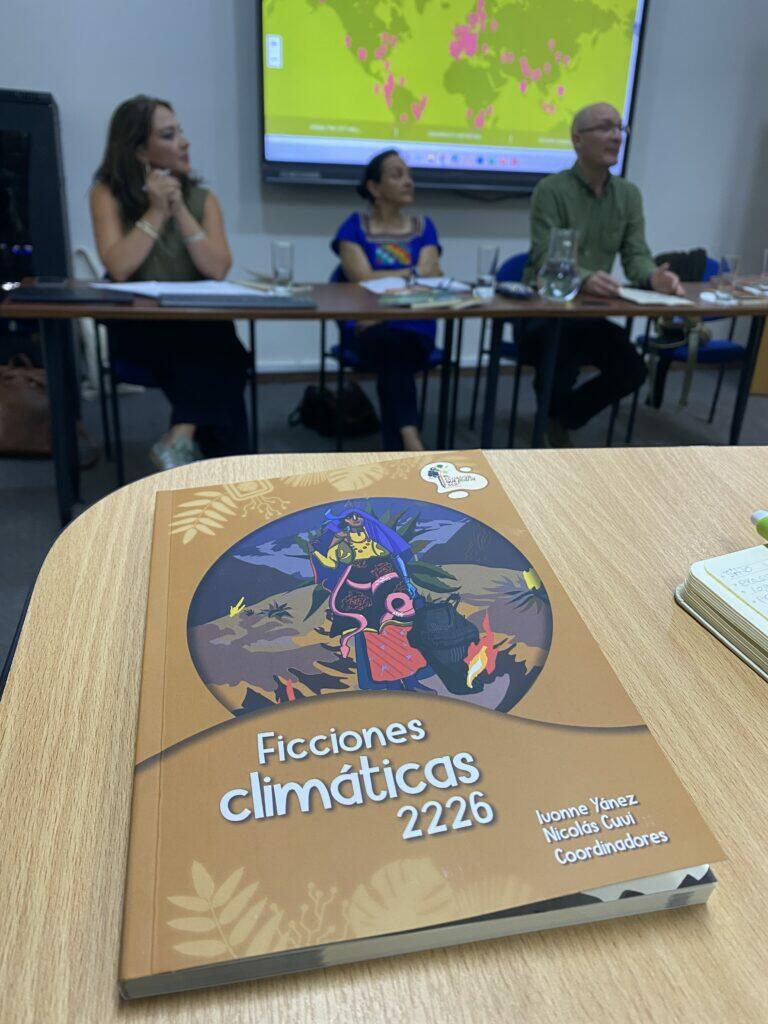

Ficciones climáticas 2226

Diez historias de ficción climática, clima ficción o cli-fi (del inglés climate fiction), componen este libro. Dicho género literario alude al cambio climático para desencadenar narraciones sobre el presente y el futuro, que en ocasiones se despliegan en forma de fantasías distópicas, asociadas con colapsos civilizatorios por la contaminación, subida del nivel del mar, deshielos, extinciones, pero también toman la forma de ensueños utópicos, sobre restauraciones y regeneraciones, que señalan el potencial de la creatividad y voluntad humana para construir un futuro pacífico en nuestra relación con los no humanos.

El libro es el tercer volumen de la serie «El Ecuador que pudo ser», iniciativa de Acción Ecológica y del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Los primeros dos volúmenes se enfocaron en explorar la idea de cómo habría sido la Amazonía si no se hubiese encontrado petróleo.

La serie nació en 2020 inspirada en la histórica defensa de la región amazónica, en homenaje a quienes luchan por sus derechos y los de la naturaleza ante los impactos de la explotación petrolera, locales y globales, como el cambio climático. El primer volumen de la serie fue el resultado de un concurso de cuentos; en el segundo libro se recogieron abordajes académicos, construidos en el encuentro del ensayo y la ucronía; y este tercer libro se fija en el Ecuador que podría ser. Siete historias imaginan la ciudad de Quito en el año 2226, dentro de dos siglos, mientras que otras tres nos llevan a los futuros Carchi, volcán Chimborazo y una isla galapagueña.

Las diez ficciones climáticas fueron escritas por alumnos de FLACSO Ecuador y un docente, en el marco de Occupy Climate Change! (Ocupar el Cambio Climático!), proyecto enfocado en explorar las experiencias de organizaciones de base, diversas, dinámicas y autoorganizadas, ante las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Una premisa es que estas acciones no han sido abordadas en la política climática, sobre todo en escalas locales y pensadas en la reparación integral de los pueblos y los territorios. El proyecto OCC! inició en 2018 con Marco Armiero como principal investigador. Él era por entonces director del Laboratorio de Humanidades Ambientales del Real Instituto de Tecnología de Suecia (KTH por sus siglas en sueco).

Contó con apoyo financiero y decenas de personas voluntarias, en distintas partes del mundo. Una principal actividad fue el Atlas of the Other Worlds, coordinado por Anja Moum Rieser del KTH, y lanzado en 2022. Dicho Atlas recoge tres tipos de entradas: iniciativas de grupos de base para adaptarse al cambio climático; iniciativas desde gobiernos locales con el mismo fin; y ficciones climáticas como las presentadas aquí (ver el Atlas en https://occupyclimatechange.net/).

Cuando OCC! se volvió global en 2020, Nicolás Cuvi se incorporó desde Ecuador e invitó a estudiantes de FLACSO para abordar las reflexiones planteadas. Nos atrapó la idea de observar y registrar alternativas existentes y posibles en contextos urbanos, preguntarnos por las pérdidas y daños, y lo que se está haciendo ante ellas. Fue así como, pandemia de covid de por medio, superando las dificultades logísticas y metodológicas que implicaba, investigamos comunidades expuestas y vulnerables a experimentar pérdidas y daños, pero al mismo tiempo creativas y resilientes. Pudimos construir panoramas más complejos y alentadores sobre las formas de adaptación.

Entre 2020 y 2022, estudiantes de las maestrías en Estudios Urbanos y Estudios Socioambientales escribieron fichas e historias creativas. Katia Barros, Pamela Chávez, Grace López, Gabriel Redín Puebla y Kyra Torres investigaron iniciativas locales en Cuenca, Ibarra, Lago Agrio, Portoviejo y Quito, que fueron incorporadas al Atlas. Luego, en 2024 realizamos la Escuela OCC! Ecuador.

Este curso interdisciplinario estuvo inicialmente dirigido a investigadores en fases iniciales de sus carreras, pero acudieron más actores: profesores universitarios, funcionarios de gobiernos nacionales y subnacionales, estudiantes de pregrado, miembros de movimientos sociales. Para la Escuela se integraron como coordinadores y docentes Ivonne Yánez del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM) y cofundadora de Acción Ecológica, y Ricardo Buitrón de Acción Ecológica y el Cabildo Cívico de Quito.

Acción Ecológica es una organización que nació en 1986, mientras que el IEETM fue fundado en 1996. Ambas son pioneras en la defensa de la Amazonía, en procesos de formación e investigación en temas ambientales desde la ecología política, y en plantear como solución al calentamiento, global el dejar los hidrocarburos en el subsuelo.

Esta propuesta se concretó al aprobar, mediante consulta popular de 2023, la no explotación de una zona del Parque Nacional Yasuní, en Ecuador. Ambas instituciones propugnan que el calentamiento global debe abordarse desde la ecología política, los movimientos sociales, la ciencia, la academia, para develar estructuras de poder que sustentan y alimentan las injusticias socioambientales.

En América Latina, esa ecología política se nutre de movimientos sociales y estrategias de defensa territorial, abriendo posibilidades para contribuir desde los territorios. Esto incluye abordar las causas y falsas soluciones alrededor del cambio climático, creadas para evitar cambios en las formas de producir y consumir, principalmente en el Norte global y las élites del Sur.

El Cabildo Cívico de Quito está conformado por 70 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos/as que, de manera activa, realizan propuestas, consultas y control social para construir una agenda para la ciudad de Quito. La Escuela OCC! Ecuador contó con más de 30 inscritos, siete conferencias de especialistas, dos talleres y una salida de campo. Las conferencias fueron dadas en este orden: Nicolás Cuvi sobre metabolismo urbano; Ramiro Ávila Santamaría de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre derechos de la naturaleza, ciudad y cambio climático; María Fernanda Soliz de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre ecología político popular de la basura; Ivonne Yánez sobre justicia climática desde la ecología política latinoamericana; Ricardo Buitrón sobre uso de suelo en el Distrito Metropolitano y especulación inmobiliaria; Andrea Encalada de la Universidad San Francisco de Quito sobre la conectividad de las cuencas en entornos urbanos, y Diana Murcia, consultora independiente, sobre derecho internacional, derechos humanos y cambio climático.

La escritora Gabriela Alemán dio un taller de escritura creativa, y Alexandra Martínez, consultora independiente, impartió otro taller sobre metodologías para identificar procesos de adaptación al cambio climático en ciudades.

La salida de campo nos llevó a un parque regenerativo en el barrio Bellavista, y a Llano Grande para conocer un conflicto generado por la instalación de una incineradora de desechos peligrosos en una zona residencial y agrícola. Siete estudiantes presentaron historias creativas que fueron incluidas en el Atlas of the Other Worlds y en esta publicación, junto con tres historias desarrolladas antes. Además, Erika Tinajero y Jaqueline Anahis Trávez Osorio escribieron fichas sobre iniciativas de base.

Las diez historias de clima ficción reflejan, en su conjunto, un mosaico de formas de interpretar y encarnar las crisis socioambientales, e imaginar posibilidades ante ellas. Aparecen topos recurrentes como la tecnología, desde miradas optimistas, críticas y hasta tecnofóbicas. Está muy presente el poder de la sabiduría ancestral andina, el potencial redentor de la larga duración del conocimiento y de formas de relacionamiento tradicionales entre humanos y con la naturaleza. La memoria biocultural es un elemento que invoca sabiduría, enlazando pasado, presente y futuro. Las historias aportan a la amplia reflexión que viene siendo tejida desde las humanidades ambientales y desde varias epistemologías socioambientales, y traen inspiraciones alejadas de las más comunes y predominantes narrativas de declinación y desazón.

Hay continuidades con otros libros de la serie. Por ejemplo, en Cuentos para soñar con un Ecuador pospetrolero, varios textos proyectan esperanza y posibilidades, un espíritu que comparten con varias ficciones de este libro que abordan con ilusión un futuro en el que, ante hecatombes climáticas, se sale adelante con tenacidad, sueños, amor, sabiduría, poder de los animales, semillas, tecnologías, derechos e igualdad.

Estos cuentos para soñar un futuro Ecuador son: Isabel Buenaño presenta MUYU, palabra traducida del quichua como semilla. Ella reflexiona sobre el concepto de tiempo, sobre morir para renacer y sobre el invento llamado ciudad al que se aferran arquitectos y urbanistas como una artificialidad temporal. Piensa en utopías futuristas con esperanza, en nuevos mundos que surgirán y semillas que germinarán.

En Quito del año 2200 también transcurre RENACER EN LA MITAD DEL MUNDO de Viviana Yánez Gómez. Isabela relata la transformación de la ciudad en un extenso bosque urbano y se ve inspirada por su abuela que impulsó un proyecto de restauración durante una severa crisis climática que sirvió de ejemplo para nuevas generaciones hasta convertir a la ciudad en un referente de sostenibilidad, atravesada por biocorredores, rica en biodiversidad y conectada con la naturaleza.

INTIPUNK: UNA VISIÓN SOLARPUNK INSPIRADA EN LA COSMOVISIÓN ANDINA es la historia de José Mena García. En el año 2200, Quito se alza como ejemplo de la 20 fusión entre cosmovisión andina y movimiento Solarpunk para construir una sociedad de vanguardia. La ciudad se ha transformado en un nodo de sostenibilidad y energía renovable, donde la participación comunitaria y la conexión con la tierra son fundamentales. Hay calles revestidas de vegetación y las edificaciones son joyas del diseño solar, que generan energía limpia y renovable.

EL CÁNDIDO DEL SIGLO. XXIII, de Catherine Olmedo Guerrero, retrata a un quiteño inocente que cree ciegamente en la tecnología como la solución a todos los problemas. Trabaja recogiendo residuos, descubre la realidad de la contaminación y la desigualdad, y reflexiona que la tecnología por sí sola no es suficiente para resolver los problemas sociales y ambientales. El Cándido se propone desafiar el statu quo y movilizar a la comunidad para un cambio conjunto contra el egoísmo y la avaricia.

¿Y MAÑANA QUÉ?, historia de Luis Marcillo, trata sobre Agustín, quien despierta desorientado en una habitación en el año 2024. Sofía se sorprende cuando él afirma ser de Sangolquí y creer que el año es 2224. Mientras recorre con Sofía la ciudad, horrorizado por la contaminación y el ruido, le explica el futuro, con el café extinto y el colapso del capitalismo tras una guerra global por recursos, y una constitución mundial llamada Mundus que prioriza la sustentabilidad y la convivencia.

En FUTUROS ANCESTRALES, Luisa Carrera Izurieta retrata un mundo colapsado por siglos de extractivismo y olvido. La Tierra ha sido herida por la ambición desmedida y las ciudades se han refugiado bajo tierra. Aya, criada en los túneles verdes de una ciudad subterránea, emerge como portadora de una memoria viva y su vida cambia cuando emprende un viaje hacia Puerto Cabuyal, santuario de resistencia donde tecnología ancestral y biotecnología vibracional se entrelazan para sanar la Tierra.

También en Quito y en un viaje hacia las islas de plástico en el océano Pacífico, transcurre CIUDADES DE MUJERES LIBRES de Nicolás Cuvi. El pacificador Francisco, pronto a jubilarse, transporta a un agresor de mujeres a esas islas. Reflexiona sobre los cambios en la sociedad tras la Gran Desconexión y el auge de ciudades autárquicas, sobre su mundo en el cual las mujeres son soberanas sobre sus cuerpos, y sobre los rings y las artes marciales para prevenir la violencia.

EL PUPO Y LOS SECRETOS DEL ORO QUE NO BRILLA ocurre en Carchi, en el año 2200. María Belén Cevallos Enríquez cuenta sobre ese lugar en 2200, donde se respira equilibrio gracias a una comunidad que eligió proteger la vida en lugar de extraer oro. Cuando una amenaza tecnológica irrumpe desde la distancia, El Pupo une fuerzas con aliados no humanos, incluida una inteligencia artificial, para defender el territorio sin herir lo sagrado.

La historia VICUÑAS, HUMANOS Y EL TAITA CHIMBORAZO, de Tania I. González-Rivadeneira, trata de una vicuña que recorre las faldas del Chimborazo, buscando agua y reflexionando sobre el mundo que los humanos dejaron atrás. Observa un entorno deteriorado, escasez de agua y basura que dejan los turistas. En su camino tiene un encuentro místico con el Apu Chimborazo, quien le otorga el don de andar libremente.

La historia GALÁPAGOS 2222: LA TORTUGA Y EL MAR, de Gabriel Redín Puebla, narra lo que sucede a partir de un rumor sobre una tortuga galápago que se ha metido al mar. Siguiendo el camino de Alejandro, Julio y su encuentro con Raquel, explora la memoria imaginada en torno a la subida del nivel del mar, las nuevas ontologías y sensibilidades con lo no humano, y los tabús y exploraciones para entender la relación con el mar.

- Para descargar el libro (PDF), haga clic en el siguiente enlace:

Fuente: Acción Ecológica