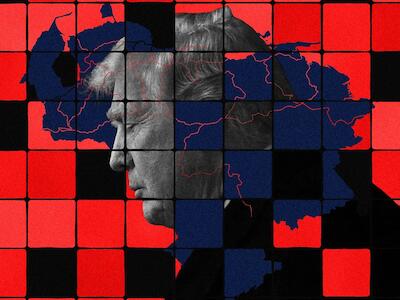

3 claves sobre el muy anacrónico golpe de Trump en Venezuela

La invasión de EE UU a Venezuela fue, al mismo tiempo, un retroceso al siglo pasado y una nueva pesadilla típicamente trumpiana, una que apenas comienza.

Donald Trump no es el primer presidente estadounidense que mira al sur con ambiciones de conquista. Durante el último siglo, no menos de una docena de sus predecesores abrazaron la creencia de que la democracia y las ganancias en Latinoamérica estaban a un golpe de Estado de distancia. Sin embargo, la ambición imperial que Estados Unidos ha desatado en Venezuela parece tener raíces profundamente trumpianas. Y no da señales de desaparecer pronto.

Bastaron apenas unas horas tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense para que la retórica de Trump pasara de hablar de democracia y lucha contra el narcotráfico a proclamar el control directo de las vastas reservas de petróleo del país. "Estamos al mando. Vamos a dirigirlo todo. Vamos a arreglarlo", declaró Trump a los periodistas. Incluso antes de que Maduro compareciera ante un tribunal de Nueva York, el presidente republicano ya celebraba la llamada "Doctrina Donroe", amenazando de forma explícita a media docena de naciones, desde Colombia y Cuba hasta México y Groenlandia, durante una conversación con reporteros a bordo del Air Force One el fin de semana.

Por mucho que todo apunte a un nuevo período peligroso y desestabilizador del autoritarismo de Donald Trump, sus acciones en Venezuela parecen ilegales tanto a la luz del derecho internacional como de la legislación estadounidense, y se llevaron a cabo sin consulta alguna al Congreso. Aun así, es importante reconocer y comprender el contexto. La historia de la región, y, más aún, la forma de actuar del propio Trump, deja claro que podría estar embarcándose en lo que algún día se considere la última guerra del siglo XX.

De hecho, hay tres principios fundamentales que ayudan a explicar dónde se encuentra Estados Unidos a pocos días de iniciar un nuevo año; principios que aclaran por qué, pese a lo impactante que resultó la noticia del fin de semana, este momento no es tan sorprendente como parece.

1| EE UU es bueno en los golpes de Estado, pero malo en lo que sigue

Durante un siglo, las dos principales características de la intromisión estadounidense en Latinoamérica han sido el éxito militar táctico a corto plazo y el fracaso estratégico a largo plazo. Ambos rasgos son hebras profundas y persistentes del ADN político de Estados Unidos. Un ejemplo ilustrativo: mucho antes de ser acusado por su papel en el robo de Watergate y en la interferencia en las elecciones presidenciales de 1972, E. Howard Hunt desarrolló su carrera como uno de los más eficaces operadores de la CIA dedicados al derrocamiento de gobiernos.

A comienzos de la década de 1950, la poderosa United Fruit Company temía las reformas agrarias que Jacobo Árbenz podría implementar en Guatemala y logró convencer a las administraciones de Truman y Eisenhower de que el nuevo líder centroamericano acabaría abrazando el comunismo. La CIA, fundada apenas en 1947, era todavía relativamente nueva en el arte de inmiscuirse en Centroamérica y Sudamérica, aunque Estados Unidos no lo era en absoluto: había ocupado Nicaragua de forma intermitente entre 1912 y 1933, invadido y ocupado Haití de 1915 a 1934, y ocupado Cuba entre 1906 y 1909, para luego regresar de 1917 a 1922 con el objetivo de proteger plantaciones azucareras de propiedad estadounidense.

Hunt era un espía mediocre, radicado en Ciudad de México, donde había ayudado a reclutar a otro aspirante a oficial subalterno, William F. Buckley Jr. Sin embargo, su carrera dio un giro decisivo cuando colaboró en sentar las bases para el derrocamiento de Árbenz. "Lo que queríamos hacer era una campaña de terror, el punto era aterrorizar a sus tropas", reconocería Hunt décadas más tarde. Aquel fue uno de los pocos golpes de Estado exitosos de la década de 1950 respaldados por la CIA, por lo que resultó natural incluirlo cuando la agencia comenzó a planear la invasión de Bahía de Cochinos.

Neoyorquinos protestando contra la invasión de Bahía de Cochinos. Fotografía: Keystone-France; Getty Images

Una diferencia importante con respecto a los esfuerzos anteriores a lo largo del siglo XX fue que, al intentar derrocar al régimen de Castro, el gobierno estadounidense no recurrió esta vez a los marines, sino a un ejército de exiliados cubanos. Hunt fue el encargado de diseñar el gobierno provisional, alineado con Washington, que asumiría el poder una vez que la fuerza entrenada por la CIA lograra derrocar a Fidel Castro. La invasión, lanzada apenas semanas después del inicio de la presidencia de John F. Kennedy, fracasó de forma estrepitosa. Más de un centenar de combatientes murieron en las playas cuando el apoyo aéreo estadounidense nunca llegó a materializarse y, en cuestión de días, unos 1200 hombres fueron capturados tras rendirse. A ello siguieron numerosas ejecuciones.

Sin embargo, la debacle apenas redujo el apetito de la CIA por derrocar gobiernos latinoamericanos. En 1961, la agencia suministró las armas utilizadas para asesinar al líder de la República Dominicana. Ese mismo año, apoyó un golpe de Estado en Ecuador y, cuando el nuevo dirigente resultó ser incluso menos favorable a los intereses estadounidenses que su predecesor, respaldó otra junta en un nuevo golpe en 1963.

En los años siguientes, la CIA respaldó más derrocamientos, incluidos los de Brasil (1964) y Chile (1973), e intentó fomentar levantamientos armados y apoyar a rebeldes de derecha en toda la región. Muchas administraciones querían ir aún más lejos. El secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig, llegó a abogar abiertamente por invadir Cuba, diciéndole al presidente: "Solo dame la orden. Convertiré esa puta isla en un estacionamiento".

En casi todos los casos de intervención estadounidense en el hemisferio occidental, lo que siguió fue peor que lo que había antes. En Chile, por ejemplo, el presidente Salvador Allende fue reemplazado por la brutal dictadura militar de Augusto Pinochet, que se prolongó durante 17 años. Y todo esto sin siquiera entrar en los ejemplos más recientes en otros continentes, como Irak o Afganistán. Tras el apoyo tácito de Estados Unidos al golpe de Estado de 1976 en Argentina, que derrocó a Isabel Perón, el país quedó bajo el control de un régimen militar que gobernó durante años y perfeccionó prácticas de terror, como la desaparición sistemática de opositores.

La inestabilidad y el auge de regímenes autoritarios en la región también se vieron favorecidos por el entrenamiento militar estadounidense. El Departamento de Defensa formó a decenas de miles de militares, agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad latinoamericanas en la tristemente célebre Escuela de las Américas, en Georgia. Muchos de sus egresados fueron acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Según una investigación de un académico de la Universidad de Duke, entre ellos hubo "dictadores, miembros de escuadrones de la muerte y asesinos", incluidos Manuel Noriega, el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez, el haitiano Raoul Cédras, el jefe de la policía secreta de Pinochet e incluso el general que este fin de semana se desempeñaba como ministro de Defensa de Maduro, todos parte de lo que se conoce como el "Salón de la vergüenza".

Durante décadas, Estados Unidos justificó estas intervenciones y su apoyo a dictaduras a través del prisma de la Guerra Fría, argumentando que respaldar regímenes brutales era preferible al riesgo de que los países cayeran bajo influencia comunista. Irónicamente, es la propia potencia, dominio y sofisticación del ejército y la comunidad de inteligencia estadounidenses para lograr victorias tácticas lo que ha hecho que estas intervenciones resulten tan tentadoras para los presidentes, desde Eisenhower hasta Reagan y Trump. A corto plazo, casi siempre es posible ganar: derrocar, deponer o capturar al líder. Sin embargo, a largo plazo, queda una apuesta peligrosa.

Las consecuencias imprevistas de estas acciones han repercutido durante décadas en la política interna de Estados Unidos. De hecho, sus efectos secundarios y de tercer orden han influido más en la política estadounidense actual de lo que la mayoría de los ciudadanos reconoce.

Algunos vínculos son evidentes. Durante la planificación de la invasión de Bahía de Cochinos, Hunt conoció a los cuatro cubanos que más tarde reclutaría para el robo del Watergate. Otros vínculos son menos obvios. La intervención estadounidense en el llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, desató dinámicas de violencia e inestabilidad que contribuyeron a las grandes oleadas migratorias hacia la frontera estadounidense. Millones de personas que llegaron al país en la última década avivaron temores nativistas y ayudaron a impulsar el ascenso político de Donald Trump, primero en 2016 y luego con su regreso a la Casa Blanca en 2024.

Muchos de esos migrantes fueron empujados hacia el norte cuando el cambio climático y la deforestación devastaron la agricultura y colapsaron economías locales. Parte de esa deforestación, especialmente en países como Guatemala, se produjo tras campañas militares destinadas a eliminar refugios insurgentes en zonas montañosas. Como documenta Jonathan Blitzer en su premiado estudio Everyone Who Is Gone Is Here (Todos los que se fueron están aquí), tras la guerra civil salvadoreña de los años ochenta, un conflicto que Reagan llegó a describir como "la primera línea de una batalla dirigida… contra nosotros", más de una cuarta parte de la población de El Salvador terminó viviendo como refugiada en Estados Unidos.

Lo que nos lleva a:

2| Donald Trump no tiene plan

En noviembre, en medio de una campaña de otoño del ejército estadounidense destinada a lanzar ataques letales contra lo que el Pentágono describió como embarcaciones de contrabando de drogas, operaciones que terminaron con la muerte de más de cien personas y que resultaron ilegales según casi cualquier estándar del derecho internacional, entrevisté al embajador John Bolton en el Texas Tribune Festival. Bolton, el neoconservador de línea dura que fue el asesor de Seguridad Nacional de Trump durante más tiempo en su primer mandato, llevaba años abogando por un cambio de régimen en Venezuela y trabajó activamente para respaldar los esfuerzos de la oposición por derrocar a Nicolás Maduro.

"Creo que nuestro intento de derrocar a Maduro durante su primer mandato fue el mayor de todos los fracasos", confesó. Algunos de esos intentos fueron asombrosamente torpes, como revelaría más tarde una investigación de WIRED realizada por Zach Dorfman.

Aun así, Bolton aseguró estar desconcertado por lo mal que Trump sentó las bases, en los últimos meses, para las operaciones contra el exlíder venezolano. Los ataques contra las embarcaciones se produjeron sin ningún intento serio de obtener respaldo del Congreso ni de construir alianzas sólidas con la oposición venezolana. Durante el fin de semana, Trump incluso desestimó públicamente a la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, quien, según The Washington Post, pudo haber sido marginada precisamente por ese reconocimiento. "Simplemente no hay comprensión de lo que se necesita para reemplazar el régimen de Maduro", señaló Bolton.

La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Fotografía: Odd Andersen; Getty Images

El problema, explicó, es que Donald Trump no piensa más allá del siguiente movimiento. El veterano operador de Washington, uno de los arquitectos clave de la guerra de Irak, relató que lo que más le costó entender al llegar a la Casa Blanca fue que Trump no posee una visión del mundo estable ni posiciones políticas en el sentido tradicional. Todo es transaccional y momentáneo.

"No tiene una gran estrategia. Es muy difícil de entender para la gente; a mí mismo me costó mucho hacerlo. Cuando se habla de una 'doctrina Trump' en política exterior, es una fantasía pensar que existe alguna coherencia. Todo se filtra a través del prisma de lo que le beneficia personalmente", afirmó Bolton.

Trump, añadió, ve el mundo en función de cómo ganar el próximo ciclo de noticias y rara vez piensa más allá de ese horizonte inmediato. Que no parezca existir ningún plan para lo que ocurrirá hoy, esta semana o el mes próximo en Venezuela no es una anomalía: esa ausencia de planificación es una característica central de su estilo de gobierno, no un error.

3| Pase lo que pase, esta guerra tiene que ver con el pasado, no con el futuro

Existe entre algunos expertos la teoría de que el cerebro de Donald Trump está atrapado en los años ochenta y principios de los noventa. Sus años de formación como magnate inmobiliario en el Nueva York de la era Reagan habrían cristalizado su visión del mundo, su política, sus modelos a seguir (como cuando cita a Lee Iacocca como un dios de los negocios), su idea del éxito (oro dorado por doquier) y sus preferencias económicas, como la obsesión con los aranceles. Incluso su eslogan, MAGA (Make America Great Again), fue utilizado originalmente por Ronald Reagan.

Ronald Reagan, el 40º presidente de Estados Unidos. Fotografía: MPI; Getty Images

Esa cosmovisión anclada en los años ochenta ayuda a explicar por qué la operación de Donald Trump para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y derrocar a su gobierno tiene más sentido si se interpreta no como un conflicto del siglo XXI, sino como un esfuerzo retro, casi nostálgico: la última guerra del siglo XX.

Sabemos cómo serán las guerras del futuro. En Ucrania, los drones están transformando el campo de batalla, y el ejército estadounidense intenta reconfigurarse para librar una guerra ágil en el Pacífico en caso de que China decida invadir Taiwán. La operación venezolana, cuyo nombre en clave es "Absolute Resolve" y que provocó la muerte de decenas de personas sobre el terreno, ha generado comparaciones inmediatas con la invasión estadounidense de Panamá en 1989, la "Operación Just Cause", que culminó con la captura del dictador Manuel Noriega. Noriega, que había contado con el apoyo de la CIA antes de que EE UU se volviera en su contra, fue llevado a juicio en un proceso dirigido por Robert Mueller y Bill Barr, entonces altos funcionarios del Departamento de Justicia de George H. W. Bush. El paralelismo con Maduro resulta evidente.

Pero el mundo ha cambiado, y Trump no parece haber pensado en lo que viene después. De ahí surge una ironía profunda: Estados Unidos ha ido a la guerra por un petróleo que ya no está claro que alguien quiera realmente. Trump, con su mentalidad de los años ochenta, sigue promoviendo motores de alto consumo de gasolina, lanzando consignas en favor de la industria del carbón y dando un giro de 180 grados a la política energética estadounidense, alejándola del apoyo a la energía solar, mientras el resto del mundo avanza con rapidez hacia un futuro posfósil.

Las energías renovables han crecido a un ritmo cercano al 30% anual en los últimos años y, durante la primera mitad de 2025, generaron por primera vez más electricidad que el carbón a escala global. China avanza aceleradamente en la adopción de renovables y está en camino de reducir sus emisiones de carbono incluso mientras continúa creciendo. Los costos energéticos caen tan rápido que Australia anunció en noviembre que, a partir de este año, todos sus habitantes recibirán tres horas diarias de electricidad gratuita.

Invadir un país por su petróleo a comienzos de 2026 puede parecer tan anacrónico como la obsesión estadounidense del siglo XIX por asegurarse docenas de pequeñas islas ricas en guano, ingrediente clave de los primeros fertilizantes agrícolas. Sin embargo, la historia demuestra que el mundo gira y que los imperios se expanden y colapsan a partir de lo que hoy llamaríamos "misiones secundarias". Como señala Daniel Immerwahr en How to Hide an Empire (Cómo ocultar un imperio), la fiebre por el guano sentó las bases legales que permitieron a Estados Unidos expandirse más allá del continente norteamericano. Poco después, las invasiones recurrentes a América Latina se convirtieron en norma.

En la lógica de Trump, donde el corto plazo lo es todo, asegurarse el acceso al petróleo sigue pareciendo una ganancia evidente. Lo verdaderamente inquietante es que, en su segundo mandato, ha sido mucho más explícito sobre lo que quiere. Tras un primer período en el que muchos analistas recomendaban tomarlo "en serio pero no literalmente", el mensaje ahora es otro: hay que tomarlo en serio y literalmente. Desde esa perspectiva, el hecho de que la esposa podcaster de Stephen Miller, uno de sus principales asesores, publicara en X una imagen de Groenlandia cubierta de rojo, blanco y azul debería interpretarse menos como una broma y más como una alerta DEFCON 1 para Europa.

Groenlandia y Venezuela comparten, después de todo, una característica inquietante: poseen vastas reservas de recursos naturales que los oligarcas del entorno de Trump desean explotar. Han pasado siglos, desde la compra de Alaska bajo Andrew Johnson, desde que un presidente estadounidense miró al norte con ambiciones territoriales. Pero el apetito de Trump parece mayor, y difícilmente se saciará repitiendo las viejas fórmulas de la política exterior del siglo XX.

Para una administración empeñada en construir su legado sobre la alteración del orden mundial a cambio de beneficios inmediatos para un reducido círculo de familiares, aliados y oportunistas, lo que WIRED describió el verano pasado como la " enshittificación del poder estadounidense", el petróleo de Venezuela y las tierras raras de Groenlandia no son tan distintos. Y las petroleras y las gigantes tecnológicas que los codician probablemente tengan más en común con la United Fruit Company y los magnates azucareros del siglo pasado de lo que estarían dispuestos a admitir.

- Texto adaptado por Alondra Flores.

Fuente: WIRED