Cuidar el territorio, cuidar la infancia: tramas intergeneracionales en Fiambalá

La historia de Fiambalá está tejida con agua de deshielo, cultivos de vid y saberes que pasan de una generación a otra. Durante décadas, las comunidades que habitan este rincón del oeste catamarqueño sostuvieron economías campesinas con base en la agricultura familiar, el pastoreo caprino y el intercambio barrial. Pero en los últimos años, algo empezó a deshilacharse.

En el interior de Fiambalá, el paisaje parece resistir a aquello que la ciudad dejó avanzar. Entre los médanos amarillos y los altos cerros violetas, aparecen parrales tupidos, hileras de maizales y corrales con cabras que saltan entre las piedras. Desde arriba, la aridez impone respeto; abajo, brota la vida. Allí, en los pueblos del Bolsón de Fiambalá —como Medanitos, Saujil, La Ciénaga, Chuquisaca, Tatón o Antinaco— las formas de habitar conservan una relación con la tierra y con quienes la habitan. Formas de relacionarse que en el centro urbano de Fiambalá ya empieza a diluirse.

Cuando se instaló el proyecto minero de explotación de litio Tres Quebradas, promovido actualmente por la empresa china Zijin, algo se quebró también entre la comunidad fiambalense. Las camionetas pasan rápido por calles donde antes jugaban los niños y las niñas. Las casas dejaron de mirar al patio y rápidamente mutaron en cubos de cemento con vidrios oscuros, cerrados por dentro con aire acondicionado. Ya no se vive “afuera” como recuerdan que hacían antes cuando bajaba el sol, ya no se charla bajo la parra tomando mate con burrito. El campo, con su adobe y sus ritmos, se presenta como el pasado que hay que superar.

Desde que el yacimiento comenzó a ser explotado, los varones suben a la cordillera por turnos de 14 días. Sí, suben y mucho: su trabajo se realiza a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y bajo lógicas extremas de precarización. Cuando regresan, descansan. En su ausencia, las mujeres, niñeces y personas mayores asumen las tareas de cuidado, las domésticas y las comunitarias. Resuelven las compras en un contexto de crisis económica nacional pero, también, de un proceso inflacionario desproporcionado debido a la llegada de la empresa minera. También asumen la sospecha ante la llegada de personas ajenas a su comunidad. La minería, aunque aún no extrae litio de forma masiva, ya alteró los vínculos: introdujo la idea del miedo y del encierro, rompió la trama.

Paradójicamente, y en nombre de la transición energética, la población de Fiambalá optó —en shock— por el cemento, el aire acondicionado, las rejas y la quita de parrales. Aquel lugar que durante siglos aprendió a convivir con el calor mediante el adobe, las acequias y los cultivos, hoy se aleja de esas formas. En vez de ser tomado como ejemplo para las ciudades de mayor consumo energético, perdió buena parte de su singularidad. Bajo la promesa de un futuro verde, se profundizó una lógica que, lejos de reducir el impacto ambiental, acelera el consumo y la explotación. La llamada transición energética llegó sin freno, sin traducción y sin escucha, reforzando un sistema que agota territorios y desgasta vínculos, en lugar de reordenar los modos de habitar.

Y sin embargo, más allá de Fiambalá, en los pueblos que algunas personas llaman “el interior” y relacionan con “el pasado”, hay otra forma de sostener la vida que persiste. En esta crónica, experiencias de niñeces, docentes y organizaciones campesinas que tejen la trama de los cuidados.

Cuidar en lo rural: niñeces que cuidan y aprenden

En algunas zonas del Bolsón de Fiambalá, al poco tiempo de nacer, a los niños y niñas se les entrega un animal para cuidar. No se lo plantea como un símbolo ni como una estrategia pedagógica. Es parte de una práctica que se sostiene desde hace décadas. Una forma concreta de aprender responsabilidades y establecer vínculos. El animal —una cabrita, una oveja, un chivo— hace parte de la vida desde la primera infancia. En muchos casos, crecen a la par y la experiencia del cuidado mutuo queda marcada en el tiempo.

En el Bolsón de Fiambalá, el cuidado no se anuncia: se ejerce. En ausencia de políticas continuas, son las propias comunidades quienes organizan las formas de sostener la vida. Tal como señala el quinto informe de La Cocina de los Cuidados—un espacio intersectorial conformado por organizaciones sociales, sindicatos, espacios académicos, religiosos y referentes políticos—en las zonas rurales los cuidados están condicionados por la geografía: la distancia a los servicios, la falta de transporte o conectividad y la precariedad habitacional. Los datos lo confirman, en Argentina, el 42% de los hogares, en su mayoría rurales, no accede a agua potable segura y el 65% carece de red cloacal formal (INDEC, 2022).

Lejos de los esquemas institucionales, en estos entornos las formas de crianza y aprendizaje se entrelazan con las dinámicas productivas y comunitarias. No hay horarios fijos ni funciones delimitadas entre juego, trabajo o descanso. La vida cotidiana sucede en tránsito: en la finca, en el canal, en los patios. Y en esa circulación, las niñeces participan desde temprano en las tareas familiares, desde el riego y la cocina hasta la cría de animales o el cuidado de las y los hermanos menores.

“En las familias de Medanitos, cuidar, enseñar y acompañar forman parte de una misma trama de vida”, sintetiza Johana Villagrán, docente rural e integrante de la organización campesina ACAMPA. Para ella, los saberes se transmiten haciendo ya sea a través de la acción de “cocinar, armar cercos, recolectar hierbas o frutos, criar animales o cuidar a los hermanos”. “Los niños y niñas aprenden junto a los adultos, muchas veces en silencio, pero siempre observando y haciendo”, reflexiona la docente.

Estas prácticas de cuidado se resisten en condiciones materiales muchas veces precarias. En toda la zona del Bolsón de Fiambalá, conocido como la Herradura, no circula el transporte público y los parajes no cuentan con buena recepción telefónica, mucho menos con servicio público de Wifi. Las escuelas se encuentran distribuidas en algunos de los pueblos de forma que los niños y las niñas deben recorrer largas distancias entre sus hogares y la institución.

Pero aún en ese escenario, las niñeces desarrollan formas de autonomía temprana, incorporan responsabilidades y construyen un fuerte sentido de pertenencia territorial. La antropóloga Pía Leavy, investigadora del CONICET, trabaja en la provincia de Salta en torno a cómo estas dinámicas configuran modos particulares de infancia. “En contextos rurales, la vida cotidiana transcurre en espacios compartidos. Las casas son pequeñas y muchas veces solo se usan para dormir. Lo doméstico se extiende a lo común: lavar, cocinar, cuidar. Eso implica convivencias con otros grupos y las fricciones y acuerdos que esto implica, como una mayor autonomía para las infancias”, señala.

Leavy explica también las asimetrías dentro de ese entramado: las niñas suelen asumir tareas ligadas al cuidado del hogar y de otras personas desde edades tempranas. Los varones, por su parte, comienzan a participar más de actividades agrícolas, como el acarreo de agua o las changas. La distribución no es neutra ni armónica, pero forma parte de un sistema de transmisión de saberes que se reproduce de generación en generación.

“Lo importante —advierte— es no romantizar. Hay autonomía, sí, pero también muchas dificultades materiales. El ámbito rural es duro, y eso impacta en las condiciones de vida de las infancias”.

Cuidar, en este contexto, no es una categoría abstracta ni una política pública: es una práctica relacional que atraviesa los días y las decisiones. Una forma de estar y de sostener. Los vínculos multiespecie no se nombran como tales, pero están presentes: se cultiva con cuidado, se cría con tiempo, se observa con atención. Y en ese gesto cotidiano se va tejiendo un modo de vida donde la niñez, la tierra y los vínculos comunitarios no están separados, se alimentan de una misma memoria territorial.

La irrupción del litio: entre tensiones y desconfianzas

Durante la etapa de construcción del proyecto minero de litio Tres Quebradas, Fiambalá vivió una transformación abrupta. Decenas de camionetas blancas yendo y viniendo, movimientos cotidianos de suelo y circulación de polvo de manera permanente, construcción de obradores en diferentes puntos de la ciudad, circulación de hombres desconocidos con uniformes rojos y mucho ruido. En pocos meses, lo que antes parecía distante se volvió cotidiano. Algunas personas dicen que todo cambió de golpe, otras simplemente lo asumieron como parte de sus vidas, como algo inevitable.

En las calles del centro, el tránsito se volvió más intenso y las transformaciones urbanas lo acompañaron: asfalto, tala de árboles, accidentes, bocinas, carteles y semáforos. En ciertos horarios, sobre todo al amanecer y al atardecer, las camionetas pasaban una tras otra. Algunas madres cuentan que dejaron de permitir a sus hijos e hijas jugar afuera. No fue una decisión colectiva, ni un hecho puntual, sino algo que se fue dando: una sensación de alerta, una mirada más atenta, una costumbre que se deshizo.

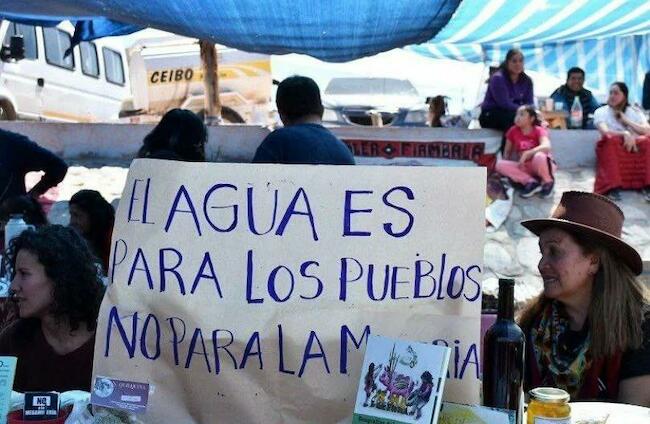

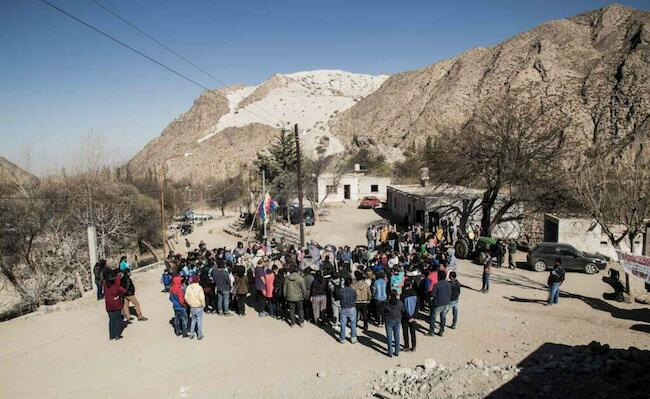

La asamblea Fiambalá Despierta, conformada en gran parte por mujeres, fue uno de los pocos espacios que mantuvo encuentros regulares en la ciudad. En sus reuniones se compartían inquietudes, recorridos, lecturas de lo que estaba pasando. Para muchas vecinas, la asamblea fue también una forma de seguir conversando, cuando en otros ámbitos predominaba el silencio o la prudencia.

Desde las escuelas también se empezaron a notar cambios. Johana Villagrán, docente en Medanitos, cuenta que algunos chicos mencionaban con orgullo que sus padres trabajaban en la mina. Otros no decían nada. El trabajo minero se volvió un tema presente pero difícil de abordar: aparece en los relatos familiares, en los tiempos de ausencia, en los cambios de rutina.

“No se duerme igual cuando él sube”, relata el padre de un minero. La preocupación es grande, el trabajo a más de 4 mil metros de altura por muchos días puede provocar problemas en la salud. Además, las frías temperaturas que llegan hasta los – 30° muchas veces interrumpen los horarios de bajada y la comunicación con sus familias.

En las casas, los turnos mineros modificaron la distribución de las tareas. Mientras los hombres están en el campamento, las mujeres trabajan en las fincas, los hogares, los cuidados. Algunas tienen ayuda de las personas adultas mayores que también quedaron por fuera de la lógica minera. Todo un entramado de relaciones entre niñeces, mujeres y personas mayores para sostener esta dinámica que emplea mayormente a varones de entre 20 a 50 años. El cansancio, la sobrecarga de tareas, la precarización y la violencia aparecen en las charlas, a veces acompañado de resignación, otras de bronca.

En los pueblos del Bolsón, donde la minería todavía no tiene una presencia directa, las transformaciones son más sutiles. En algunas zonas, se sigue regando con acequias, intercambiando semillas, compartiendo herramientas. Pero ya se escuchan comentarios sobre el aumento de precios, sobre jóvenes que buscan trabajo “en la empresa”, sobre familias que piensan en mudarse. En las ferias y asambleas campesinas, esos cambios se registran, aunque no siempre se discuten abiertamente.

En el centro de Fiambalá, donde hay mayor presencia de la minería y circulación económica, se perciben otras dinámicas, reflexiona Johana: “Las infancias están más expuestas a los efectos del consumo, a tecnologías, a nuevas formas de entretenimiento, pero también a un ritmo de vida más acelerado y, en algunos casos, a una desconexión con lo comunitario o lo ancestral”. Ciertamente, reflexiona Johana, las oportunidades materiales de la ciudad pueden ser mayores en relación al interior, pero explica que también hay tensiones: “entre el trabajo y el cuidado, entre el desarrollo económico y el tiempo compartido en familia”.

Las maestras que sostienen

En Medanitos, como en muchas zonas del Bolsón de Fiambalá, ser docente rural no es solo enseñar. Es habitar la comunidad, conocer el ritmo de las temporadas, cruzarse con las familias en la feria, en la finca o en la capilla. Es asumir tareas que van mucho más allá del aula.

Johana Villagrán, docente rural nacida en Tatón, lo explica con claridad: “Trabajar como docente en Medanitos significa mucho más que enseñar contenidos. Es ser parte activa de una comunidad, conocer de cerca las realidades, los desafíos y las fortalezas de las familias rurales”.

No hay romanticismo en sus palabras. Lo que describe es una realidad compleja, donde sostener la escuela implica también gestionar recursos, acompañar emocionalmente, y crear oportunidades donde muchas veces escasean. “Cuidar, enseñar y acompañar forman parte de una misma trama de vida”, dice. Y en esa trama, la escuela aparece como un territorio que organiza, contiene y repara.

Como explican en el informe “La cocina de los cuidados” del CELS, en contextos rurales donde el Estado aparece de forma intermitente, las escuelas son uno de los pocos espacios donde se reconfiguran formas comunitarias de cuidado. Son lugares donde circulan alimentos, saberes, afectos, gestiones y estrategias.

“La escuela no es solo un lugar de aprendizaje académico, sino también un espacio de encuentro, expresión y socialización”, asegura Johana. Esa apuesta se concreta en talleres con familias, actividades conjuntas con organizaciones campesinas, y propuestas que reconocen y valoran los saberes del territorio.

En La Ciénaga, esa trama de cuidados adquiere una forma aún más palpable. Allí, la escuela no es solo un espacio de aprendizaje, es también vivienda, comedor, refugio. Durante la semana, la docente y su pareja viven en el mismo predio escolar y se encargan de todo lo que hace al sostenimiento material y afectivo del espacio público: cocinan, limpian, trasladan a los niños y niñas, riegan, reparan. En fechas especiales organizan salidas, meriendas y juegos. Lo hacen sin protocolos ni recursos extraordinarios: lo hacen porque conocen a cada familia, a cada infancia, y entienden que trabajar en una escuela rural también es cuidar un modo de vida.

Allí donde el Estado llega con lo justo —o no llega—, son las maestras las que cuidan aquello que no se puede medir: el vínculo, la continuidad, la posibilidad de quedarse en el territorio.

Así explica la antropóloga Pia Leavy: “En contextos rurales, la escuela aparece como un lugar fundamental para sostener procesos comunitarios, sobre todo cuando los hogares enfrentan condiciones materiales muy precarias”. Pero insiste en no idealizar éstas dinámicas, “las docentes también están sobrecargadas, muchas veces sin infraestructura ni apoyo suficiente”. Su reflexión pone en evidencia algo que se observa en todo el interior de Fiambalá: el compromiso de las maestras es enorme, pero también lo es la fragilidad estructural con la que se encuentran.

A pesar de eso, o precisamente por eso, el rol de la escuela rural se vuelve central. No como un servicio que llega, sino como una presencia que se construye desde adentro. Como un espacio de diálogo entre generaciones, entre saberes. Como un umbral que puede, todavía, conservar el arraigo en contextos donde todo empuja a la migración.

Johana lo dice sin solemnidad: “Cada niña y cada niño, aún en los rincones más pequeños del mapa, merece ser escuchado, valorado y acompañado en su crecimiento”. En sus palabras, la docencia aparece no sólo como tarea pedagógica, sino como práctica de cuidado y compromiso territorial. La escuela, en este sentido, es mucho más que una institución: es un punto de anclaje. Una forma de resistir al desarraigo, de nombrar lo que importa, de quedarse y de seguir cuidando.

Feria de semillas: cuidar lo que queda

Todos los años, en el Bolsón de Fiambalá, se realiza la Feria de Semillas Nativas y Criollas un espacio de intercambio de semillas y de celebración de la vida. La feria acontece el primer sábado de septiembre —para el comienzo de la siembra de verano— de manera rotativa por los diferentes parajes que integran la herradura. Para Johana la feria de semillas es mucho más que un evento: “Es una celebración de la memoria viva del territorio”. Se organiza entre familias campesinas, comunidades escolares, integrantes de la organización ACAMPA y de Be.Pe. Se realiza, también, en espacios que se ganan con esfuerzo, muchas veces sin infraestructura, con sombra improvisada y mesas prestadas.

Las semillas —de maíz, de zapallo, de pimiento, de poroto— llegan en frascos, bolsitas o papel de diario. A veces vienen con nombre propio, a veces con la historia de quién las sembró por primera vez: “Mi tata viene a la feria desde la primera vez que se hizo, nunca faltó y tenemos muchas semillas en la casa”, dice con orgullo un niño del pueblo de Copacabana para quien el resguardo de semillas es una acción cotidiana. Durante la mañana no hay venta, hay trueque. Se intercambia lo que se tiene, lo que se puede, lo que se cuida. Junto con las semillas se intercambian formas de cocinar, saberes sobre el clima, recetas, modos de secado o almacenaje. Cada conversación es también una forma de preservar lo que resiste.

En ese escenario, las infancias no están al margen. Participan activamente: observan, acompañan, preguntan, intercambian. En una actividad organizada con la escuela de Medanitos y la feria, niñas y niños pintaron escenas del trabajo agrícola cotidiano. “Sus familiares se emocionaron al ver los dibujos. Fue una manera de poner en valor lo que hacen todos los días y también de reconocer a sus hijos como transmisores de esos saberes”, cuenta la docente de la zona. En esa actividad, los chicos y las chicas no solo representaron lo que hacen, sino que propusieron nuevas formas de mirar lo que ya se sabía.

En esas escenas se condensan vínculos que son intergeneracionales y multiespecie. El cuidado no es una categoría abstracta. Se ejerce al resguardar una semilla, al recordar cómo se siembra, al criar animales o al preparar la tierra. Todo eso forma parte de una pedagogía sin nombre, que se transmite por observación, por repetición, por afecto. “Los saberes se aprenden haciendo, en silencio, muchas veces sin darnos cuenta”, dice Johana. Y eso incluye tanto a la familia como a la escuela, tanto a la infancia como a las y los adultos mayores.

En cada edición de la feria de semillas, no solo circulan frutos y plantines, sino también preocupaciones. Las conversaciones entre las personas adultas —sobre cómo conservar las variedades nativas, cómo organizar el riego ante la escasez de agua, cómo mantener la producción sin depender del mercado minero— son escuchadas con atención por las infancias que participan. En ese espacio, niñas y niños no solo aprenden haciendo, también preguntan, opinan, proponen.

Allí las y los estudiantes de las diferentes escuelas rurales muestran sus semillas, proyectos y producciones colectivas. “Sería bueno trabajar también en la producción de alimentos, aparte de la minería, porque también son recursos que tenemos en el pueblo, como la uva, el durazno, el membrillo, el damasco… De todo eso siempre podemos trabajar y producir regionales sin que se altere nada”, señala una estudiante de Tatón en un intercambio durante la última feria. La preocupación por el agua y el territorio no se hereda como una carga: se vive como parte de una trama que todavía resiste, cultiva y se piensa a futuro.

En contextos atravesados por el avance del extractivismo, donde la lógica minera impone velocidad y fragmentación, la feria plantea otro ritmo. No busca competir con el progreso prometido, sino cuidar algo que no puede medirse en toneladas ni en regalías: la posibilidad de seguir habitando con sentido. En esas jornadas, no se defiende solo la biodiversidad. Se defiende la vida en común. Y con ella, la posibilidad de que las infancias no sean apenas espectadores de un territorio que se transforma, sino protagonistas de su cuidado y continuidad. Así lo sintetiza Johana: “Participar de la feria de semillas es un acto de resistencia y de amor por lo propio. Es cuidar la biodiversidad, pero también cuidar los saberes que sostienen esa diversidad: cómo plantar, cuándo cosechar, cómo guardar, cómo cuidar la tierra”.

Cuidar el tejido

“En los espacios rurales, muchas veces el cuidado circula por fuera de lo que entendemos como hogar”, plantea la antropóloga Pía Leavy. No se trata solo de lo que ocurre dentro de una casa, sino de una red extendida de vínculos que sostiene la vida entre huertas, canales, patios, animales y conversaciones compartidas. Esa trama, tejida entre generaciones, entre especies, entre tareas visibles e invisibles, se activa cada vez que alguien riega una planta, alimenta un animal, comparte un saber o acompaña una decisión. Y es ahí, en ese entramado que excede lo doméstico, donde las niñeces aprenden lo que importa.

En Tatón, un referente campesino cuenta que su hijo llama “hacer vida saludable” al momento de trasladarse de la ciudad de Fiambalá para cosechar frutos de la finca, mientras que unos años atrás su hija —tras escuchar una conversación durante una reunión comunitaria— se negó a tomar una bebida asociada a una empresa que había desalojado familias rurales en otra provincia. No son gestos aislados ni ingenuos. Es el eco de un proceso de escucha y elaboración cotidiana que ocurre lejos de los discursos oficiales, pero que deja huella. Son decisiones pequeñas que nacen del tiempo compartido, del contacto directo con la tierra, del relato que se escucha sin pedir permiso. Las infancias no están al margen de lo que sucede: participan, interpretan, actúan y cuidan.

Y aunque muchas veces esas tramas no tienen nombre, ni marco legal, ni financiamiento, son las que siguen sosteniendo la posibilidad de vivir con sentido en el territorio. Frente a un modelo que fragmenta, acelera y promete futuro a costa del presente, lo que se juega en los pueblos del interior de Fiambalá es otra cosa: la continuidad de formas de vida que resisten desde el cuidado, desde la memoria y desde las decisiones que las niñeces —con su manera singular de habitar y sentir— también están empezando a tomar.

Esta crónica se produjo con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través del Concurso “Contar los cuidados”. Se basa en un trabajo de campo etnográfico realizado desde el año 2023 hasta la actualidad en el Bolsón de Fiambalá, Catamarca. Las entrevistas, conversaciones y registros que la componen forman parte de una investigación en curso que articula la investigación etnográfica, el protagonismo de las infancias y la defensa del territorio.

Fotos: Julio Carrizo (BePe)

Fuente: Latfem

Notas relacionadas:

Interián, un guajiro en el parlamento

El Pueblo del Bosque de Niebla

Pauta estagnada: enfrentar a fome, crise ambiental e desigualdades passa pela Reforma Agrária Popular