¿Otra revolución verde?

"En el primero de estos dos artículos ofrecía un paralelismo entre la revolución verde agrícola del siglo pasado y el actual boom de energías renovables. Me faltó añadir otros elementos fundamentales donde, creo, encontrar semejanzas entre una y otra. Escudados en la supuesta necesidad de producir más, nadie dijo entonces que detrás de esa ‘revolución verde agrícola’ habría tantas y tantas víctimas. El concepto de soberanía alimentaria apareció entonces, justamente, como respuesta a esas ‘externalidades’ nunca antes visibilizadas".

PARTE I

Datos que incomodan

Todos los movimientos ecologistas, hartos de tanta contaminación, enfermedad y calentamiento, han luchado con gran entrega a favor de la transición energética para dejar enterrado, nunca mejor dicho, el uso y abuso de recursos fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Ha sido gracias a estos esfuerzos, y a los evidentes y preocupantes desórdenes climáticos que ya padecemos, que se ha conseguido que, prácticamente, todas las administraciones favorezcan ahora aceleradamente el despliegue de las energías renovables –sobre todo, la eólica y la solar– como alternativa al modelo actual. Mi tesis, fácilmente errónea, me hace pensar que de nuevo nos equivocamos. Digo de nuevo porque no hace tanto llegó otra “revolución verde” para salvar el destino del medio rural y la agricultura, y no auxilió ni una cosa ni la otra. Detecto ahora, con preocupación, demasiados parecidos.

En aquellos años sesenta dijeron que se tenían que producir más alimentos, que se debía ganar en eficiencia y productividad. Y para cumplir con este deseo, tanto en la agricultura como en la ganadería se introdujeron una serie de tecnologías que lo harían posible. Las semillas híbridas, las semillas transgénicas, los fertilizantes sintéticos, productos químicos como los herbicidas, las hormonas de crecimiento, etc., fueron las varitas mágica de esta revolución agrícola. Pero no dijeron que, con la introducción de estas ‘mejoras’, el mágico proceso de producir alimentos solo a partir de la energía del Sol y los abonos de la ganadería, acabaría convirtiéndose en un despilfarro de energía y que para producir una caloría gastaríamos diez. Ni que este enfoque cuasi militar de tratar a la tierra la dejaría extenuada. Ni que buena parte de todos estos suministros ‘absolutamente necesarios para modernizar la agricultura’ vendrían con la patente de una multinacional en el tuétano y que se tenían que adquirir fuera de tu finca, comprar fuera de tu comarca, fuera de tu país, fuera de tu continente. Nadie explicó entonces que muchos de estos recursos, como el petróleo o los fertilizantes sintéticos, son finitos.

Hace años que las tierras no se venden en función de su valor agrario, las compran más caras las grandes empresas porcinas para poder desprenderse en ellas de sus excesos de purines

Por eso me pregunto, ¿a qué llamamos energías sostenibles, renovables o limpias? Si nos referimos a la solar o a la eólica deberíamos corregir la terminología porque si bien es cierto que el recurso es renovable –aunque te puedan hacer pagar por él o acabe cotizando en bolsa como los granos básicos o el agua–, la tecnología actual (subrayo, la tecnología actual) de paneles solares o turbinas eólicas no lo es. Depende de materiales minerales que son finitos. Algunos con existencias poco abundantes o críticas como el litio o el cobalto y otros muy escasos, por algo los bautizaron como “tierras raras”. En el caso de los molinos, leo que una turbina eólica contiene más de 300 kilos de neodimio, prometio y disprosio, elementos que son parte de esta exótica familia mineral. Y en una placa solar, leo que ‘solo’ el 5% de toda su composición usa estas tierras raras, pero el ejercicio matemático de multiplicar este pequeño porcentaje por la inmensa cifra de placas que se producen también da como resultado una cantidad altísima.

Incluso en casos de materiales más comunes, como el cobre, el uso creciente ligado a estas tecnologías lo convierte en un recurso fácilmente agotable. Como apunta la consultora Wood Mackenzie, “se necesitará un promedio anual de 450 mil toneladas hasta final de 2021 y de 600 mil toneladas por año entre el 2022 y el 2028, aunque para entonces varias minas ya habrán cerrado por agotamiento, generando un encarecimiento del precio de este mineral”. Otros estudios como el The limits of transport decarbonization under the current growth paradigm afirman que solo el uso de cobre en la electrificación de coches agotaría las reservas de este mineral en el 2050. Es decir, sin temor a equivocarnos, podemos anticipar la brutal aceleración minera que le espera a la Pachamama a cuenta de la sostenibilidad. El periodista francés Guillaume Pitron en su libro La guerra de los metales raros explica que “en el curso de los próximos treinta años, deberemos extraer más minerales metalíferos de los que la humanidad ha extraído en 70.000 años”.

En tiempos del boom de las renovables, quienes marcan el precio de la tierra, diez veces mayor que su valor agrario, son inversores que la adquieren para huertos solares o parques eólicos

Otra de las características que se repite en ambas revoluciones es cómo las dos se imponen por la fuerza a costa de usurpar la soberanía rural. La Política Agraria Común que implementó, y aún la empuja la revolución verde, lo hizo y lo hace desde los despachos de Bruselas obedeciendo a los lobbies de las multinacionales que son finalmente las grandes beneficiadas. Ahora solo debemos sustituir Monsanto por Glencore o Bayer por Iberdrola para entender quienes son los verdaderos beneficiados de los nuevos ‘monocultivos energéticos’. Más aún, igual que ocurre en las Bolsas de Chicago o Nueva York, donde empresas como Cargill o fondos de inversión de Goldman Sachs venden cosechas imaginarias de granos básicos para especular en cada contrato, los permisos para parques eólicos o solares también se subastan alegremente entre empresas, como ACS, Forestalia, y fondos de inversión que, muchas veces, ni tan siquiera desarrollarán ningún megawatio.

En manos del libre mercado, la especulación que sufre el precio de la tierra campesina es otro ejemplo de todo este despropósito industrializador impulsado por la revolución verde. Ya hace años que las tierras no se venden en función de su valor agrario, las compran más caras las grandes empresas porcinas para poder desprenderse en ellas de sus excesos de purines. Ahora, en tiempos del boom de las energías renovables, se repite el mismo patrón y quienes marcan el precio de la tierra, diez veces más cara que su valor agrario, son inversionistas que la adquieren para huertos solares o parques eólicos.

Como me comentaba estos días mi amigo Adrià, payes agroecológico en la comarca de l’Anoia (Barcelona), por su finca ya han pasado unos señores de negro para alquilarle “por cincuenta años y por mucho dinero las hectáreas de tierra llana y orientadas al sur, las mejores para los parques solares”, le dijeron.

Y moviendo negativamente su cabeza de un lado a otro, Adrià les contesto, “las mejores para la huerta”.

PARTE II

Gritos Intestinales

En el primero de estos dos artículos ofrecía un paralelismo entre la revolución verde agrícola del siglo pasado y el actual boom de energías renovables. Me faltó añadir otros elementos fundamentales donde, creo, encontrar semejanzas entre una y otra.

Escudados en la supuesta necesidad de producir más, nadie dijo entonces que detrás de esa ‘revolución verde agrícola’ habría tantas y tantas víctimas. El concepto de soberanía alimentaria apareció entonces, justamente, como respuesta a esas ‘externalidades’ nunca antes visibilizadas. Si en esta nuestra orilla, con la llegada de ingente maquinaria se sufrió un éxodo campesino a las ciudades, en la otra, se organizaban guerras para la apropiación del petróleo que la movería. Si los pueblos de aquí lloran aún su soledad, territorios soberanos como el Sáhara, rico en los fertilizantes que la industria agraria requiere, sufren una ocupación imperdonable con la complicidad de la comunidad internacional. Que España sea una potencia en la producción de cerdos depende de la importación de soja para alimentarlos y por lo tanto depende de los incendios de la Amazonía o el Cerrado en Brasil…

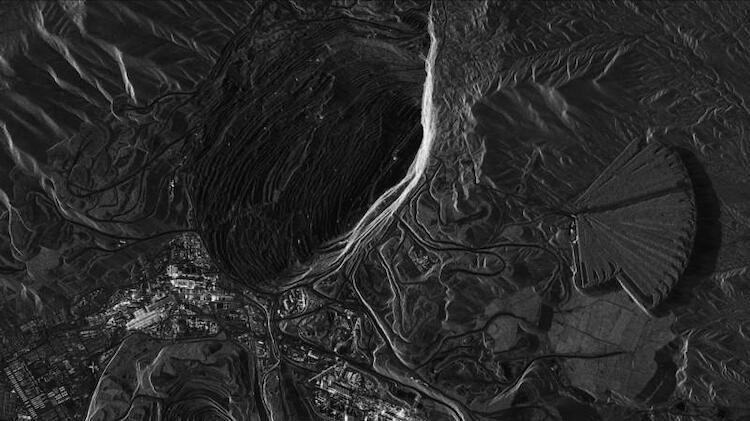

Y de la misma manera, tenemos que advertir de que el hecho de que aquí, en Europa, rueden las turbinas de los molinos de viento para producir energía verde está directamente relacionado con el cáncer de pulmón que, en Antofagasta (Chile), sufre un 10% de la población, porque desde una considerable distancia, cuatro horas de coche, llegan por el aire metales pesados de una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. En Chuquicamata, un cráter de 4 kilómetros de diámetro y uno de profundidad, se extrae el cobre que requieren las turbinas eólicas y el cableado para transportar la energía eléctrica producida por ellas y el que requieren también las baterías, bobinas y motores de los coches eléctricos ‘superecológicos’ que la usan. Les recomiendo el documental La cara oculta de las energías renovables donde, en silencio, se explica muy bien esta realidad.

Metales pesados en el aire, en las aguas fluviales y en la sangre y en la orina de unos tres millones de personas indígenas del Perú, un Estado tóxico, cuyos pueblos están muy cercanos a las muchas minas –también de cobre– del llamado Corredor Minero de los Andes. Durante las 24 horas del día, las minas están activas y el trasiego de los camiones no cesa, agrietando sus casas y desparramando nubes de polvo tóxico sobre los cultivos de estas familias. Las tierras se vuelven áridas, el agua deja de ser potable, las llamas mueren bebiendo de ella o alimentándose de los pastos también contaminados… y una forma de vida sostenible pasa a ser una vida invivible. De hecho, en Perú, las afecciones respiratorias de la población son responsables de un índice de mortalidad por coronavirus superior a la media.

Lo mismo ocurre en la llamada Silicon Valley de las tierras raras, en la provincia china de la Mongolia interior, que convierte a este país en el primer país extractor de estos minerales, con más de un 70% de la producción mundial. “En Occidente queríamos los metales, pero no el coste ecológico de obtenerlos, en cierta manera, deslocalizamos la contaminación a China y así podemos decir que hacemos una transición energética ecológica”, explica Guillaum Pitron en su libro La guerra de los metales raros (Península) para escenificar los efectos de esta “contaminación exportada”.

Ya tenemos, más o menos, el 80% de toda la tierra mundial convertida en monocultivos y el 70% gestionada solo por un 1% de todos sus propietarios

El próximo libro de Alfons Pérez, Pactos verdes en tiempos de pandemias, recoge una lista mayor de conflictos relacionados con estas materias primas críticas para la revolución verde energética que tanto se anhela: las condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud que denuncian los trabajadores de la mina de cobalto de Bouazar (Marruecos); la contaminación del agua y de los ecosistemas por parte de la compañía minera Glencore-Katanga en el Congo, con amenazas y violencia contra activistas (no dejen de ver el documental Machini); las lluvias ácidas y las emisiones de dióxido de azufre provocadas también por Glencore en Zambia; las luchas del pueblo indígena Karonsi’e Dongi contra la minera Vale, S.A., en Indonesia; y, desde luego en mayúsculas, el conflicto geoestratégico abierto por los recursos de litio en el salar de Uyuni (Bolivia), donde empresas como Tesla, líder en tantos negocios ‘limpios’ que requieren de este mineral, están detrás, según declaraciones de Evo Morales, del golpe de Estado del año pasado. Añadamos en este listado la expansión minera prevista también en la península ibérica.

Por último, teniendo en cuenta las dimensiones de los molinos o los parques eólicos, veo también similitud con el gigantismo al que rindió culto la revolución verde agraria. Del improductivo minifundio tuvimos que pasar al mucho más lustrado latifundio; del latifundio a las grandes plantaciones y ya tenemos, más o menos, el 80% de toda la tierra mundial convertida en monocultivos y el 70% gestionada solo por un 1% de todos sus propietarios. De animales en el prado de la finca o en el patio de la casa, se pasó a las granjas de 50 animales que crecieron hasta albergar cientos de animales, pero dicen que se quedaron chicas y ahora tenemos, multiplicándose por toda la península, megagranjas de miles de animales que no son nada frente a las supermegagranjas de China de 12 y 14 plantas, cual rascacielos porcinos. Del carro tirado por mulas se pasó al tractor tirado por caballos de vapor y de este a megatractores anchos como dos carriles de autopista; de una pequeña represa en el río junto a cada pueblo, a las centrales hidroeléctricas de las multinacionales y sus matones (lo digo abiertamente por los muchos asesinatos de defensoras de la tierra), que dan risa si las comparamos con la presa de las Tres Gargantas en China, una central de ‘energía renovable’ que ha expulsado a más de un millón de personas que vivían sosteniblemente.

Cada uno de esos molinos insertados cual estacas en la tierra me remite a las imágenes de los pozos de petróleo en los Estados Unidos que he conocido por el cine o los documentales. Cierto que el ruido de los molinos no debe ayudarme a apreciar las muchísimas diferencias entre unos y otros. Pero queda claro que nos seguimos sintiendo los dueños de la Naturaleza y, como ocurrió con la llegada de las energías fósiles, seguimos sin cuestionarnos hasta qué punto es natural industrializar lo natural. ¿Cuántos árboles, cuánta vegetación, cuánta flora y fauna hemos asesinado en la ocupación del territorio tomado por los molinos y sus caminos? Siento cada molino como la muleta que sostiene una humanidad sobrecivilizada pero coja de sentimientos y emociones.

La soberanía alimentaria, a medida que fue desarrollando su discurso, entendió con claridad que, además de reclamar políticamente el control social de la agricultura y la alimentación y de denunciar las injusticias Norte/Sur, debía posicionarse rotundamente a favor de un modelo productivo, en este caso la agroecología, que nace de la visión tradicional de la agricultura campesina. No es sostenible consumir productos de otros lugares, ni de fuera de temporada, aunque sean ecológicos. No podemos asumir como sostenibles productos locales si están cosechados por manos maltratadas laboralmente. En las luchas por la descarbonización de la atmósfera y la soberanía energética, como también apunta Pablo Bertinat, ingeniero electricista, es central esta reflexión de modelo y mirada global. “No solo es encontrar un estilo de desarrollo que sea menos intensivo en términos de energía y de materiales, sino que también tenemos que romper ese esquema de fuerte desigualdad. Esto hace que haya gente que tenga que consumir más, otra menos y todos consumir distinto. Tenemos que encontrar procesos de satisfacción de necesidades con menos. En definitiva, cómo ser felices con menos materia y energía. Con la desigualdad en el centro”.

Desde el Sáhara ocupado por sus riquezas como la pesca o los fosfatos (por cierto, extraídos de la mina de Bucraa con energía eólica instalada por la empresa Siemens Gamesa), el poeta Luali Leshan nos interpela con estos rotundos versos anatómicos:

El lenguaje con el que chillan

los intestinos del Sur

es un enigma en los oídos del norte.

¿Enigma? Algunos medios de comunicación esconden datos, la publicidad empresarial maquilla rostros, cierto, pero ¿no será que tanto esfuerzo por reclamar las energías renovables nos ha dejado la conciencia tan tranquila que se nos ha olvidado pensar?

Fuente: PALABRE-ANDO

Notas relacionadas:

¿Es la energía renovable tan ecoamigable como creemos?

Com vitória da direita no Chile, Triângulo do Lítio e metade das reservas globais ficam sob governos alinhados aos EUA; entenda

SP: Data centers multiplicam-se em plena escassez hídrica