Por tierra y territorio. De retomadas y recuperaciones

En la lucha por la tierra estamos viviendo, hace ya un buen tiempo, un momento “bisagra”. Desde la Ley de Tierras, de 1850, el gran desafío es la retomada de las áreas. Hoy se superpone otro desafío: el de defender las recuperaciones de los territorios para la abundancia.

COLUMNA | Con viento y a la intemperie

La Ley de Tierras

La Ley de Tierras, que se impuso más o menos al mismo tiempo, no solo en Brasil, sino en toda la región, legalizaba la propiedad de la tierra, que podía ser adquirida por compra o herencia. Ante las oportunidades de negocios que el aumento de la demanda de insumos para la Segunda Revolución Industrial en Europa y en los Estados Unidos, la concentración de la propiedad de la tierra propiciaba la producción en escala para exportación. Al reglamentar el acceso a la tierra, ponía en la ilegalidad los territorios indígenas, quilombolas [ 1], caboclos [ 2], caiçaras [ 3], ribeirinhos [ 4] y campesinos, quienes ocupaban las tierras sin haberlas comprado y, por lo tanto, sin título de propiedad “bendecido” por el Estado.

La Ley de Tierras creó así un marco legal para expulsar a las gentes de sus tierras y obligarlas a trabajar para un patrón para sobrevivir. También creó condiciones para la abolición de la esclavitud, que era muy onerosa para los terratenientes, pero, con la abundancia de tierras, el trabajo forzado había sido la única posibilidad de garantir fuerza de trabajo a los dueños de las grandes haciendas desde el siglo XVI. En 1888, y con la Ley de Tierras en vigencia, fue declarada la abolición de la esclavitud, y los señores de esclavos no recibieron indemnización por la pérdida de “capital”, pero se libraron de las responsabilidades para con los libertos. Por supuesto que los ex esclavizados no recibieron tierras.

En 1889, un año después de la abolición, un putch militar derribó la monarquía e instauró la república. En la práctica, ella fue el “brazo civil” del ejército que se había constituido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra Paraguay, de 1864 a 1870, para acabar con la experiencia de Estado burgués independiente, que no convenía a Inglaterra, el imperialismo dominante en la región. La república era un simulacro de los regímenes políticos de la burguesía europea. En la práctica, el proyecto llevado adelante bajo la tutela militar que, aun con gobiernos civiles, perdura hasta hoy, era el de optimizar la exportación de insumos para la industria de Europa. La ampliación de puertos y red de ferrocarriles aseguraba la exportación regular de grandes volúmenes de productos primarios. El cobro de impuestos, reglamentado por la constitución de 1891 sustentaba el disciplinamiento por el Estado de la fuerza de trabajo, por medio de las políticas represivas y de migración.

Línea del tiempo a partir de la Ley de Tierras (abolición de la esclavitud en 1888; declaración de la república en 1889; constitución republicana en 1891; experiencia comunal en Canudos, a partir de 1893, que terminó con la masacre e 25 mil comuneros por el ejército republicano en 1897). Fuente: imagen de la línea del tiempo hecha con los nudos de un bambú en la pieza teatral Restinga de Canudos, de la Cia. do Tijolo.

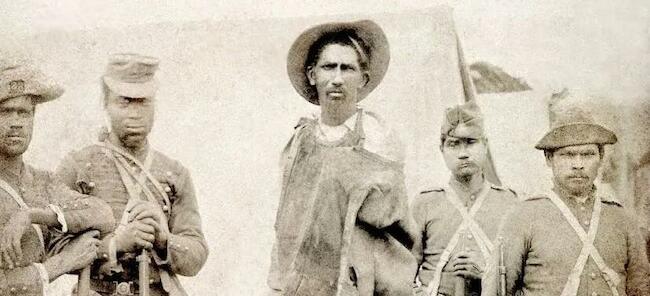

Las gentes de la tierra (indígenas, quilombolas, caboclos, caiçaras, ribeirinhos, campesinos) retardaron, con mayor o menor éxito, la integración de sus territorios. Los otros seres, no humanos, también opusieron resistencia. Uno de los episodios más fulgurantes de la lucha contra la integración a la producción capitalista fue el de Canudos, en el interior de Bahia, donde caboclos, campesinos, ex esclavizados, ex peones de haciendas de ganado, el pueblo Kiriri se reunieron, llegando a formar una población de 25 mil habitantes, y establecieron prácticas comunales bastante prósperas. Fue una ventana de libertad dentro de la línea del tiempo, que duró de 1893 a 1897. El temor no era sólo por la ocupación de aquella hacienda abandonada donde se instalaron. A los de arriba les preocupaba que el fulgor de Canudos atravesase los corazones de los de abajo para retomar más tierras y se recusasen a trabajar para ellos. Después de 4 expediciones militares, armadas con tecnología de punta, la comuna fue aplastada. La mirada de los canudenses, sin embargo, atraviesa el tiempo y nos interpela e inspira.

Canudense aprisionado, antes de su ejecución. Fuente: Flávio de Barros (fotógrafo de la expedición del ejército republicano).

Sin embargo, la integración de los territorios a la producción para exportación fue un proceso lento. Grandes extensiones permanecieron como terras devolutas, tierras públicas que eventualmente el Estado daba en concesión para empresas. Ciclos como el de la yerba mate, en territorio Guarani y Kaiowá, o como el del caucho, en la Amazonía, son ejemplos de esas avanzadas sobre territorios que habían permanecido preservados y donde se refugiaron gran parte de los pueblos durante la primera onda de invasión.

Retomadas y recuperaciones

La expulsión de la tierra llevaba consigo la separación de las gentes humanas de la naturaleza. No sólo de la naturaleza de sus territorios, sino que los alienaba de su propia naturaleza humana, implicada en las relaciones con los otros seres. Recuperar esos vínculos fue un horizonte de deseo desde entonces. La tierra cautiva en manos capitalistas permanece en una agonía que no es muerte, sino lucha por la vida. Volver a la tierra para recuperar la propia libertad y la de la tierra está presente en los corazones de las gentes.

La lucha por la reforma agraria y por la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas conquistó un marco legal en la constitución brasileña de 1988, pero los intereses de la nueva dinámica del capital en el campo encontraron en las lagunas jurídicas medios para ralentizar y después paralizar los procesos de acceso a la tierra. Así, la onda de ocupación de tierras por campesinos sin tierra y de retomadas indígenas en las últimas dos décadas del siglo XIX fue respondida con criminalización y judicialización, por un lado, y con violencia miliciana, por otro. En ese período se organizaron de manera optimizada los lobbies de las cadenas del agronegocio que actúan en el congreso. Y también las organizaciones de actuación semi legal e ilegal, como la União Democrática Ruralista (UDR) en los aun en aquel período y, recientemente, el movimiento Invasão Zero. Son organizaciones de acción directa que movilizan hacendados y milicias.

Las cadenas de commodities cuentan con un control del uso de grandes áreas a través de la burguesía agraria local, y aspiran a que nuevas áreas de tierras públicas estén a disposición para avanzar sobre ellas rápidamente, al vaivén de las fluctuaciones de los precios de las commodities. Los marcos legales que regulan el uso de la tierra son obstáculos que precisan saltar. Los sucesivos gobiernos vienen flexibilizándolos o venciéndolos, de manera gradual o acelerada (como ocurrió durante la presidencia de Jaír Messias Bolsonaro). El resultado es la degradación de la tierra y el despojo de los pueblos.

Sin embargo, y al mismo tiempo, las retomadas de los pueblos indígenas no se han detenido. Cada vez más, pueblos que esperaban por el reconocimiento legal de las tierras ancestrales por el Estado, se han volcado a la autodemarcación e innumerables y diferentes formas de autonomía frente a la república que se viene derritiendo junto con los marcos regulatorios de otrora.

Las cadenas extractivas del agronegocio, en su nueva dinámica, están operando con nuevas estrategias. Además de integrar a las grandes propiedades de la burguesía local, ávida de hacer negocios de exportación, las cadenas y el segmento constituido por esa burguesía local pretenden integrar la agricultura familiar, los asentamientos de reforma agraria e incluso las tierras indígenas a la producción de commodities. Se trata de actividades que degradan la tierra, para producir mercaderías con precios fluctuantes, por lo tanto, para muchos hacendados resulta conveniente arrendar tierras y no inmovilizar capital comprándolas. Todas consecuencias de la financierización de la agricultura.

El arrendamiento de tierras de la reforma agraria o de tierras indígenas está prohibido por ley. Sin embargo, asistimos a una enorme presión para que los asentados de la reforma agraria, los pequeños campesinos y los indígenas cedan sus áreas reconocidas por el Estado para plantío de commodities en tierras que están destinadas a la producción de alimentos (en el caso de los lotes de la reforma agraria) y tierras de uso colectivo para la reproducción de las formas de vida ancestrales (en el caso de las tierras indígenas). Para eso, el arrendamiento recurre a figuras legales como la “parcería” “emprendimientos” y otras.

En el caso de las tierras indígenas, la presión por arrendamiento provoca fragmentación y ruptura de los lazos comunitarios que ocurren con mediación de violencia, ya que crean diferenciación social dentro de las comunidades, con algún acceso a recursos por parte de los mediadores y un empobrecimiento de los demás. Los que dan tierra en arrendamiento terminan, en muchos casos, no viendo ni el color del dinero, ya que se endeudan para compra de insumos, y, sin poder usar la tierra para su subsistencia, dependen de políticas asistenciales. Algo parecido a lo que ocurrió en Chiapas, después de la cuña que el ex presidente Carlos Salinas Gotari creó el marco legal para la fragmentación de las tierras ejidales, con el acceso individual de las familias al título de propiedad.

Por estos motivos, la sola retomada de la tierra no es suficiente para garantizar la recuperación de la abundancia. En las recientes retomadas Guaraní y Kaiowá de Mato Grosso do Sul, la retirada de los cultivos transgénicos en escala y del uso de veneno ha permitido el retorno de las nacientes de agua que se habían secado, el reverdecimiento de los montes, el nacimiento espontáneo de especies arbóreas nativas, la vuelta de los pájaros y de animales antiguos que habían desaparecido: ñandúes, carpinchos, agutís, yacarés y yaguaretés. Es el caso de la retomada de Yvyajeré, que en menos de un año tuvo todas esas transformaciones. Las familias han obtenido varias zafras de cultivos variadísimos. Diferentes tipos de maíz, por lo menos tres variedades diferentes de batata y lo mismo con los zapallos y calabazas. No hubo sólo retomada de la tierra, hubo recuperación del territorio.

Muestras de variedades de la retomada de Yvyajeré. Fuente: Esteban del Cerro.

Las cadenas de acumulación y de muerte, que fueron expulsadas de la tierra por la puerta de adelante, pretenden entrar por la puerta de atrás, por medio del arrendamiento, seduciendo con la posibilidad de acceso a la renta. No porque el área retomada por los pueblos sea tan grande. Así como Canudos, la recuperación de la tierra para las economías de la abundancia, la recusa a entregar los cuerpos y las almas para la alienación capitalista… es eso lo que temen los de arriba.

La retomada de la tierra demanda un gesto más demorado y duradero de recuperar el territorio y las almas de las gentes para la vida plena. Una vez en la tierra retomada, las gentes precisan recuperar el territorio para zambullirse en su propia humanidad libre de la alienación de la que fueron objeto.

Notas:

1 Quilombos son comunidades formadas por los esclavizados que huían de sus señores y constituían territorios de abundancia.

2 Los caboclos son mestizos o descendientes de portugueses que, sin vivir en comunidades, practican economías de abundancia, intercambiando entre sí y con comunidades indígenas y quilombolas.

3 Las comunidades caiçaras practican economías basadas en la pesca junto al mar y la agricultura de la abundancia.

4 Ribeirinhos son gentes que viven junto a los ríos y se dedican a la pesca y a la agricultura de la abundancia.

Fuente: Desinformémonos