Tenochtitlan, ciudad de agua y diques: una lección de tecnología prehispánica

Tenochtitlan transformó un entorno lacustre en una ciudad floreciente gracias a una asombrosa red hidráulica y dominio del agua.

En el corazón de Tenochtitlan, la capital mexica, el sistema de manejo del agua era la joya de la corona de una planificación urbana sin precedentes. En una región dominada por lagos, manantiales y aguas salobres, los antiguos ingenieros diseñaron obras capaces de domar el entorno. Levantaron chinampas, acueductos, albarradones y calzadas-dique. Estas estructuras no solo hicieron posible la agricultura, sino también el transporte, el control territorial y la supervivencia de la ciudad. La red hidráulica mexica, compleja y eficiente, revela un conocimiento profundo del medio ambiente y una organización política capaz de transformar el paisaje.

Nada surge de la nada: el origen del sistema de aguas de Tenochtitlan

Nos asombra el profundo conocimiento que los mexicas tenían para regular las aguas y realizar trasvases hidráulicos. Sin embargo, es imposible entender ese alto nivel de dominio sin considerar los conocimientos y desarrollos de los pueblos que habitaron previamente este espacio. Incluso algunas de las famosas calzadas de Tenochtitlan podrían haber sido etapas posteriores de construcciones previas menos conocidas, heredadas de esas culturas anteriores.

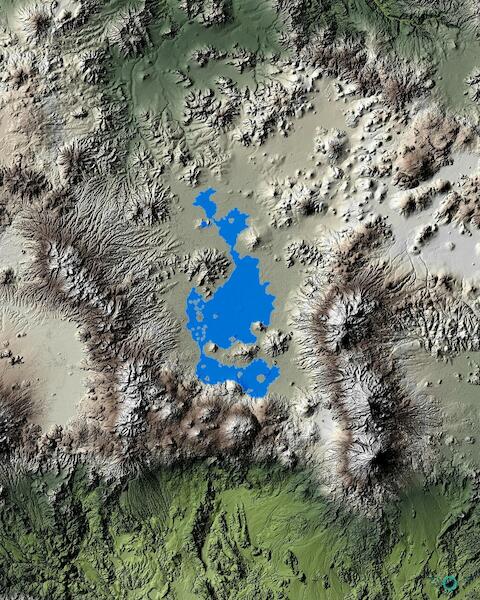

La supervivencia misma de la ciudad dependía estrechamente del control del agua. El elemento agrícola esencial de la cuenca era la chinampa, que no solo proveía alimento, sino que también era un concepto urbanístico fundamental: Tenochtitlan se trazaba y crecía en torno a las chinampas. Para que estos espacios agrícolas fueran plenamente productivos, era necesario mantener estables los niveles de las lagunas y controlar razonablemente su salinidad. Como mencionamos en una entrega anterior, los lagos de la cuenca de México eran salados en el norte (Texcoco, Xaltocan y Zumpango). En contraste, las lagunas del sur recibían agua de una extensa red de manantiales, del deshielo de volcanes y de ríos, lo que las hacía mucho más aptas para la agricultura.

Reconstrucción de Tenochtitlan. Reconstrucción: Thomas Kole. Andrés Semo

Cuando se desarrollaron técnicas hidráulicas eficientes, las chinampas se extendieron alrededor de las ciudades de Tenochtitlan, Tlatelolco, Ixtapalapa, Mexicaltzingo, Churubusco, entre otros asentamientos. A medida que la ciudad crecía, asegurar el suministro de agua dulce se volvió crucial. Así narra el relato de Diego Durán (Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, 1587) cuando los mexicas, viendo que el agua que bebían era turbia, rogaron a Tezozómoc, señor de Azcapotzalco y abuelo del tlatoani Chimalpopoca.

Señor, todos somos de acuerdo, que, pues el Rey Tezozomoctli tu abuelo que te quiere tanto y hace tanto caso de ti y entre los demás señores no hay tanta familiaridad con nosotros, que le enviásemos a rogar que nos diese el agua de Chapultepec para que pudiésemos beber y que nosotros la traeremos a la ciudad. La causa de pedirla es que como hasta agora no vivíamos sino en chozas y casas de poco valor, y agora vamos edificando casas de piedra y adobes, y cegando la laguna y andan barcos por las acequias, bebemos agua muy turbia y sucia. Por tanto, te suplicamos envíes a tus mensajeros para que se nos conceda esta merced. Oído esto por Chimalpopoca, dijo que le parecia bien y luego determinó enviar a sus mensajeros al rey de Azcaputzalco…

Llamados los grandes y tomado parecer (Azcapotzalco) fueles concedido que llevasen el agua, mucho de enhorabuena pues de ello Azcapotzalco no recibía ningún detrimento, ni de ella había provecho alguno. Los mexicanos alegres y contentos, empezaron con gran cuidado y priesa a sacar céspedes y hacer balsas de carrizos, para hacer camino por donde el agua viniese, y en breve tiempo, con muchas estacas y otros materiales trajeron el agua a México, aunque con trabajo por estar todo fundado sobre agua, y desbaratárseles por momentos, por ser el golpe de agua que venía grande y el caño ser todo de barro.

La región lacustre, por otra parte, ofreció una solución al crítico problema del transporte. Dado que las civilizaciones mesoamericanas carecían de animales de tiro o carga, y no utilizaban la rueda para estos fines, dependían del esfuerzo humano para el traslado de bienes. En este contexto, los lagos, ríos e incluso el mar funcionaban como rutas acuáticas naturales que facilitaban los desplazamientos.

La intensificación de la agricultura, la creación de nuevos suelos cultivables y las vías de transporte acuático permitieron una alta densidad de población y la formación de grandes concentraciones urbanas en la cuenca de México. La riqueza económica y demográfica acumulada allí, sumada a una organización político-militar estrechamente ligada a la administración del agua, permitió a los mexicas conquistar poblaciones y recursos en los valles vecinos. Finalmente, el poder reunido en torno a la cuenca se desbordó sobre el resto de Mesoamérica, impulsado por el expansionismo imperial de los mexicas.

Cuenca de México. Andrés Semo

El control hidráulico, sumado a la estabilidad agrícola, posibilitó el desarrollo de un imperio tan complejo como su capital. Esta relación inseparable dio origen a tres grandes categorías de sistemas agrícolas hidráulicos:

- Sistemas locales de manantiales: Eran sistemas relativamente pequeños originados en manantiales permanentes de la cuenca, por lo general al pie de las montañas (por ejemplo, Tezcutzingo, en Texcoco). No abarcaban grandes extensiones, pero cada sitio requería soluciones tecnológicas específicas. Captaban el agua en su nacimiento, a menudo usando “cajas” para regular el flujo en los canales y, en ocasiones, elevar el nivel del agua para regar mayor cantidad de tierra. Aunque eran sistemas locales, su manejo era muy complejo.

- Sistemas mayores de irrigación: Eran grandes sistemas que aprovechaban los ríos y canales más extensos y caudalosos de la cuenca. Incluían presas, canales de desviación y complejas redes de acequias. Las crónicas españolas registraron mucha información sobre estos sistemas, ya que fueron los que más les llamaron la atención al llegar. De ellos dependían los principales centros urbanos de la cuenca.

- Sistemas de chinampas en la zona lacustre: Eran propios de las áreas de laguna y consistían en chinampas. Había chinampas de “laguna adentro” y de “tierra adentro”. Las primeras eran extensiones agrícolas en los límites mismos de la ciudad, alimentadas directamente por el agua de las lagunas. Las segundas eran chinampas más consolidadas tierra adentro, nutridas por canales de riego previamente establecidos. Estas últimas ya habían demostrado su productividad a lo largo del tiempo, algo difícil de lograr en las zonas de lagunas con aguas salobres.

A pesar de sus diferencias, ambos tipos de chinampa compartían un alto nivel tecnológico y se apoyaban en obras hidráulicas semejantes. Incluían calzadas-dique, albarradones, defensas contra inundaciones, sistemas de drenaje, suelos artificiales para cultivo y canales para conducir agua dulce. Todo este complejo sistema representó el punto culminante de la agricultura hidráulica en la cuenca de México.

Ubicación de cuerpos de agua dentro de los límites de la Ciudad de México. Las regiones de rojo son las de mayor hundimiento en la era actual. Andrés Semo

El acueducto

Tenochtitlan fue fundada simbólicamente en 1325 y, desde entonces, creció de forma constante (con excepción de breves periodos de hambrunas o inundaciones). Tras liberarse del yugo tepaneca en 1428, la ciudad entró en una fase de crecimiento acelerado. Su principal fuente de agua potable era el acueducto de Chapultepec, cuya construcción inicial data de 1381. En ese año, el tlatoani Chimalpopoca pidió a su abuelo, el gobernante Tezozómoc de Azcapotzalco, permiso para aprovechar el agua de los manantiales de Chapultepec.

Este acueducto no estaba elevado sobre arcos al estilo europeo, sino que era semisubterráneo en la parte de tierra firme. En el tramo que cruzaba la zona lacustre, corría sobre un montículo de tierra y dentro de una zanja cuyas paredes estaban reforzadas con piedra. En su interior pasaban dos tubos de cerámica, cada uno de unos 50 centímetros de diámetro. Tener dos conductos permitía dar mantenimiento a uno mientras el otro seguía en funcionamiento. El propio Hernán Cortés describió el uso de este acueducto al rey de España en sus Cartas de Relación.

Tiempo después, hubo otro intento notable de traer agua a la ciudad. En 1499, el tlatoani Ahuízotl ordenó construir un acueducto desde los manantiales de Xochimilco hasta Tenochtitlan. Ahuízotl fue advertido de los riesgos, debido al caudal abundante de esas aguas, y además los habitantes de Xochimilco se negaron a cooperar. Molesto, el gobernante impuso su voluntad y siguió adelante con la obra. Poco después, el acueducto se rompió y provocó una inundación en la que murió mucha gente. Según relatan las fuentes, durante este desastre Ahuízotl se golpeó la cabeza al pasar por una puerta baja, lesión que le causaría la muerte tres años más tarde, en 1502.

Este episodio demuestra que el desarrollo tecnológico para controlar las aguas del lago enfrentó duras pruebas a lo largo del siglo XV. También evidencia que dichos avances estaban profundamente arraigados en la cultura mexica.

Albarradones

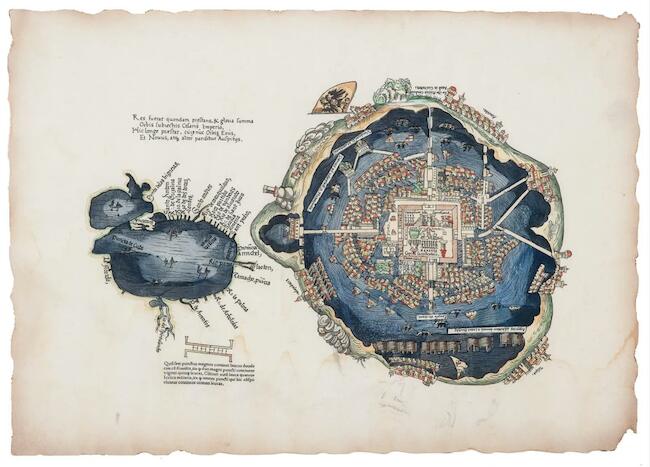

Las fuentes históricas describen que las aguas de los lagos de Chalco y Xochimilco se conectaban con las de Texcoco y México a través de un estrecho canal (que corría aproximadamente por donde hoy se encuentra gran parte de la alcaldía Coyoacán). Veamos brevemente cuáles eran los principales elementos prehispánicos de control del sistema lacustre.

Se menciona, por ejemplo, el albarradón de Nezahualcóyotl: un dique de piedra de al menos 16 kilómetros de longitud. Esta enorme estructura separaba las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos del sur. Se formó así un cuerpo de agua aislado entre Tenochtitlan y el albarradón, al que llamaron la laguna de México. El dique atravesaba la laguna de norte a sur, desde la zona del Tepeyac hasta algún punto de la sierra de Santa Catarina (en la actual alcaldía Iztapalapa).

Es interesante notar que los albarradones no servían como caminos transitables, a diferencia de las calzadas. Esto demuestra que su construcción, por ardua que fuera, tenía el propósito exclusivo de controlar el nivel (y quizá la salinidad) de las aguas. Es lógico pensar que el enorme esfuerzo invertido en estas obras respondía principalmente a la necesidad de proteger los cultivos chinamperos. Estas zonas agrícolas eran sensibles tanto a la falta de agua como al exceso de ella; las inundaciones recurrentes provocaban destrucción y hambrunas.

Las Calzadas

Las calzadas, además de su función práctica como vías de transporte, actuaban como diques que ayudaban a regular el nivel del agua. Las crónicas relatan que estas obras contaban con puentes y compuertas, al menos en los tramos cercanos a la ciudad, que podían abrirse o cortarse cuando era necesario (como efectivamente sucedió algún tiempo después en un episodio de inundación).

Por lo general se mencionan tres calzadas principales que conectaban con Tenochtitlan: la de Tlacopan (hoy Calzada México-Tacuba), la de Iztapalapa (hoy Calzada de Pino Suárez) y la de Tepeyac. Sin embargo, es probable que existieran más vías de este tipo. Por ejemplo, la calzada de Nonoalco, que conducía al Huey Teocalli de Tlatelolco, y otra en la zona de la actual Calzada Vallejo. Esto indica que las calzadas formaban una red compleja que servía tanto para comunicar por tierra como para controlar el nivel del agua, complementando la función de los albarradones.

Grabado de Nuremberg, 1524. DEA Picture Library/De Agostini via Getty Images

Otro aspecto importante es que las calzadas tenían dos secciones bien definidas: un camino por tierra y un canal contiguo para las canoas. Esto demuestra no solo la gran capacidad de trabajo y planificación territorial de los habitantes indígenas, sino también el control imperial centralizado que ejercía Tenochtitlan sobre la transformación de su entorno.

En conjunto, los albarradones, acueductos y calzadas conformaban uno de los sistemas tecnológicos más complejos —y funcionales— del mundo en el siglo XVI.

Qué leer:

- Palerm, Ángel. Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia; Seminario de Etnohistoria del Valle de México, Secretaría de Educación Pública, México, 1973. 244 p.

- Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Edición, estudio y notas de Guillermo Serés. Madrid: Real Academia Española; Barcelona: Espasa, 2011.

- Cortés, Hernán. Cartas de Relación, ed. Porrúa, Buenos Aires, 2010, comp. Valeria Añón, 345 p.

- López de Gómara, Francisco. Historia de la conquista de México. Sevilla, 1552. Ed. moderna: Porrúa, 2006.

- Torquemada, Juan de. Monarquía indiana. Sevilla, primera impresión 1615. Reimpresa Madrid 1723. Escrita circa 1592–1613.

- Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de. Relación histórica de Texcoco y otros escritos históricos.

Fuente: WIRED