El campo de concentración de la isla Martín García: llevan a juicio al Estado por crímenes de lesa humanidad

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le solicitó a la fiscalía de Lesa Humanidad que se expida sobre la denuncia presentada por una comunidad mapuche por delitos cometidos en el marco de la denominada Conquista del Desierto. Podría dar inicio a un Juicio por la Verdad.

La comunidad indígena mapuche rankel Rupu Antv denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Isla Martín García a lo largo de la denominada Conquista del Desierto entre los años 1870 y 1890 en la Argentina.

La presentación hecha por el longko Damián Portela, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro (titular de la ONG Naturaleza de Derechos), recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. La denuncia solicita que se inicie el Juicio por la Verdad para investigar los delitos cometidos por el Estado Argentino en la isla, solicita la preservación del sitio como lugar de memoria y la reparación histórica por el genocidio contra los pueblos originarios que aún no se reconoce a nivel estatal.

En un trámite rápido, el magistrado platense le solicitó a la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Hernán Schapiro, que se expida sobre la procedencia de la denuncia para dar curso a un Juicio por la Verdad. En principio, cabe celebrar este primer avance frente a la experiencia de la denuncia efectuada por Ivana Huenelaf, que en 2022 requirió a la Justicia Federal el inicio del Juicio por la Verdad por toda la campaña “Conquista del Desierto” que el Juez Federal Daniel Rafecas ha hecho dormir desde entonces. Este nuevo contexto puede habilitar la reactivación de esta causa que se propone juzgar el primer genocidio cometido por el incipiente estado.

La Isla Martín García fue utilizada durante el siglo XIX como un campo de concentración para comunidades indígenas -principalmente caciques y capitanes y sus familias- desplazadas de la llanura pampeana y la región norpatagónica tras ser vencidas militarmente por las tropas federales. Allí, padecieron trabajos forzados, evangelización coercitiva, cambio de identidad mediante bautismos con nombres occidentales, separación familiar y un proceso sistemático de aculturación.

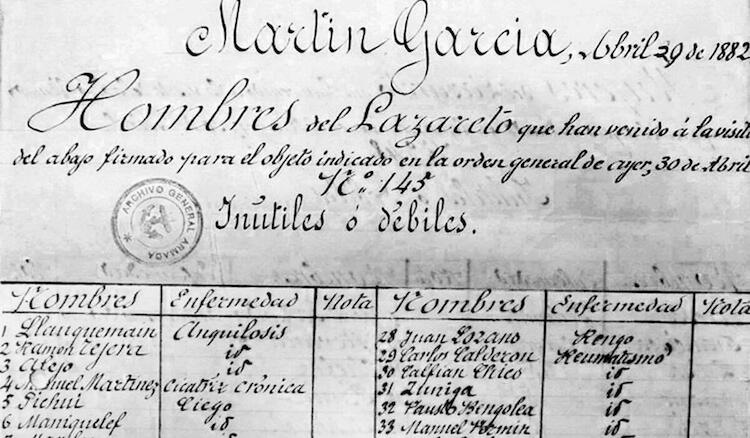

La presente denuncia se apoya en el trabajo de los investigadores del CONICET Alexis Papazian y Mariano Nagy (doctores en Historia de la Universidad de Buenos Aires) quienes relevaron a partir de documentación oficial del Archivo General de la Armada y de otros registros, el funcionamiento como centro de detención y confinamiento forzoso de Martín García. Su investigación reconstruye minuciosamente la cotidianidad del “campo”, los registros de ingreso y salida, las labores impuestas y las estrategias para destruir lazos sociales y culturales.

No fue este un caso excepcional, sino una práctica estatal de conquista, exterminio y destrucción del tejido comunitario de estos pueblos para sojuzgarlos y disolverlos como tales en el tan mentado “crisol de razas”. La línea de fuertes establecidos a lo largo del Río Negro también funcionaron como campos de concentración, destacándose los de Chichinales, Valcheta, Chimpay (en la provincia de Rio Negro) y Junín de los Andes (Neuquén).

La Isla Martín García debería ser en su integridad un Sitio de Memoria por el Genocidio que representó la Conquista del Desierto, con los alcances de la Ley 26. 691 intepretada dinámicamente.

Martín García

Además de la campaña militar, la Conquista del Desierto (1878-1885) conllevó una serie de operaciones comunicacionales, políticas y educativas. No sólo había que hacerse de esas tierras para bien de las clases dirigentes y sus financistas, en un proceso criollo de apropiación originaria, también había que borrar el crimen, la memoria de las víctimas y borrar las huellas de los victimarios. La idea de la extinción del indígena se impuso como relato oficial y el miedo durmió por casi un siglo la respuesta popular.

En las fuentes consultadas por los investigadores del Conicet pudieron relevar más de 500 documentos en los cuales se mencionaban la “entrada” y “salida” de indígenas, así como también las directrices a seguir sobre los mismos, una vez que estaban en la isla. En los mismos se evidencian el hacinamiento, la falta de atención médica, las muertes por hambre y enfermedades, la reestatización de identidades, la separación forzada de niñas y niños, y la prohibición del uso de lenguas originarias. La ausencia de registros formales de entierros alimenta la presunción de la existencia de fosas comunes.

En términos jurídicos, estos hechos se configuran como crímenes de lesa humanidad y genocidio, de acuerdo con la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma y la Constitución Argentina, y marcan la imprescriptibilidad de estos delitos.

Fuente: Canal Abierto