Pianguar: la raíz de la independencia de las mujeres del Pacífico colombiano

La recolección de piangua, un molusco que se encuentra en las raíces de los manglares, es una actividad ancestral que representa el sustento de miles de familias. Sobre todo, pianguar ha sido una forma de libertad e independencia económica para las mujeres negras del Pacífico.

7:15 a.m. Uno de los oficios más difíciles del mundo

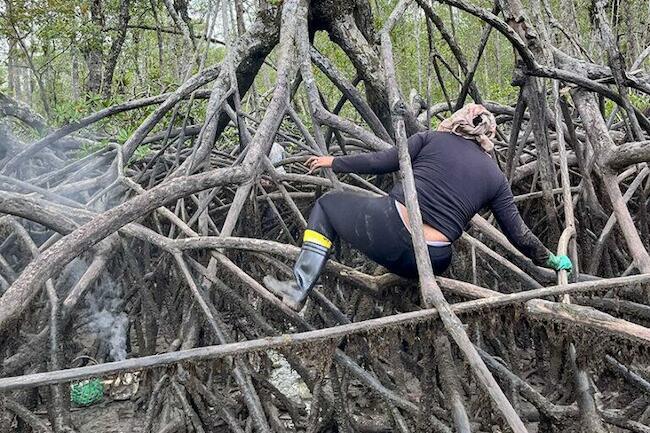

La lluvia de sudor es cada vez más gruesa. Se desliza rápido y se acerca a los ojos. Un enjambre de mosquitos atraviesa la tela de la ropa. Matilde Mosquera Murillo quiere limpiarse la cara y quiere rascarse el cuerpo con fuerza. Pero no tiene cómo. Su mano derecha está cubierta por un guante lleno de barro. Y en la palma y las uñas de la izquierda hay pedazos de ramas, también lodo y piedras diminutas.

Es un jueves de mayo en el archipiélago de La Plata, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, paraíso escondido del suroccidente colombiano, a una hora en lancha desde el puerto de Buenaventura. Los rayos de sol que hace poco se asomaban tímidos, por entre nubes espesas, ahora queman. Ni siquiera son las 8 de la mañana y el termómetro ya señala 27 grados centígrados, con una humedad del 92 %. Es como estar en un baño turco.

Matilde está recogiendo piangua, un pequeño molusco envuelto en una concha entre marrón y negra, que cabe en la palma de la mano y se encuentra en las raíces de los manglares del Océano Pacífico. De repente, ve un hoyo prometedor, se agacha, abre las piernas con las rodillas hacia afuera y así, en cuclillas, hunde la mano protegida por el guante y empieza a escarbar entre el fango. Aunque decir protegida es mucho. Con todo y guante existe el riesgo de que la pique un pejesapo (Sicyases sanguineus), un pez de cara rechoncha y cola delgadita que al morder hincha los dedos y deja ardiendo la piel, y se ha convertido en su peor pesadilla. Esta vez se salva, pero como la posición en V le entumece las piernas, tiene que estirarlas y doblar la mitad superior del tronco hacia delante.

En una sola jornada de cuatro o cinco horas, las piangüeras de Bahía Málaga deben luchar contra un calor extremo y húmedo y un sinfín de zancudos, treparse por las raíces interminables del manglar y cargar de regreso a la lancha un canasto que puede pesar hasta 60 o 70 kilos. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Pianguar es tal vez uno de los oficios más exigentes y agotadores que existen. No es una labor para impacientes ni para los que odian la incomodidad o estar sucios.

Es también, y sin embargo, una actividad ancestral para las comunidades negras del Pacífico, un trabajo diario que les da un alimento que está en la base de su dieta y representa el sustento de miles de familias.

Y, sobre todo, es una forma de libertad. Uno de los caminos que las mujeres han encontrado para conquistar su independencia económica.

7:50 a.m. Un cero menos, de 200 a 20 docenas

Matilde Mosquera Murillo es la representante legal de Raíces Piangüeras, una asociación que une a 28 mujeres del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga. Los Consejos Comunitarios son, desde 1993, una forma de organización colectiva de los pueblos afrodescendientes en Colombia.

Matilde lidera la organización desde que se creó, en 2019, y ella solo tenía 22 años. El objetivo principal de Raíces Piangüeras es promover la conservación del molusco, a través de una recolección sostenible y responsable, y del cuidado de su hábitat: los manglares. Pero no es el único. También quiere mejorar las condiciones de vida de las mujeres por medio de la transformación y comercialización de la piangua y apoyarlas en la formulación de proyectos productivos que les permitan vivir de actividades distintas a la extracción, que siempre hacen con amor pero también siempre las consume, las deja exhaustas.

—Menos mal no está lloviendo y menos mal este manglar está fácil, tiene el barro blandito— nos dice Matilde este jueves de mayo a tres jóvenes citadinas que queremos conocer de cerca cómo es eso del piangüeo. Estamos desesperadas porque el jején no nos ha dejado caminar ni respirar tranquilas, todo nos rasca, tenemos los ojos llorosos, ardidos.

Si en este manglar que “está fácil” las botas de caucho de todas ya se han enterrado varias veces, ¿qué pasará en el manglar “difícil”?

Matilde estudiaba sociología en Buenaventura cuando asumió el liderazgo de la asociación de piangüeras, que no es la única de Bahía Málaga, y tampoco del Pacífico, pero sí es una de las más nuevas. Las movían varias preocupaciones, entre ellas, la disminución del molusco, al menos en los manglares que las rodean.

—La piangua se recoge todo el año, pero aquí el agotamiento es claro porque antes mi abuela podía sacar sus 200 docenas en un solo día, una cantidad grandota, y ahora en promedio las mujeres sacan 20 docenas —explica la joven.

Matilde Mosquera se convirtió en la representante legal de la asociación Raíces Piangüeras en 2019, cuando ella solo tenía 22 años. Foto Laila Abu Shihab Vergara

En la década de 1980 la piangua colombiana comenzó a venderse masivamente en Ecuador, nación que ha perdido casi una cuarta parte de sus manglares, en buena medida porque fueron talados para convertirlos en piscinas para la cría de camarones. Hace unos años, cálculos de expertos llegaron a estimar que entre el 80 y el 85 % de las pianguas recolectadas en el Pacífico colombiano se iban para el país vecino.

La presión sobre el molusco también aumentó porque la pesca tampoco es igual que antes (en parte por el aumento de la temperatura de los océanos) y porque muchas personas lo capturan en una talla por debajo del mínimo permitido legalmente en Colombia, cinco centímetros. Eso impide que se reproduzca, dado que no está lo suficientemente maduro.

Según investigaciones realizadas a principios del milenio, que no han sido actualizadas y que utilizan los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Anadara tuberculosa y la Anadara similis (nombres científicos de las dos especies principales de piangua que hay en Colombia) están en estado vulnerable, lo que significa que podrían enfrentar un deterioro poblacional a mediano plazo, si no se toman medidas para explotarlas adecuadamente. Sin embargo, no aparecen en la lista roja de la UICN.

Doña Sinforiana Murillo, a quien todos conocen como Flor, madre de Matilde e hija de Paulina, una piangüera y partera de 77 años que sufre mucho porque el cuerpo ya no le permite salir al manglar, tiene un diagnóstico contundente sobre este punto:

“Yo no lo supero, ahora solo cojo 10 o 12 docenas, por las que es verdad que hoy me dan 30 000 o 40 000 pesos [casi 10 dólares] cuando antes valían muy pocos centavos, pero el problema no es la plata sino la cantidad del producto».

8:20 a.m. La triple discriminación: mujer, negra y piangüera

Benita Rentería no sale a pianguar sin un tiestero. Así le dicen las mujeres al pequeño cuenco de lata en el que queman pedazos de leña para que el humo espante los insectos que las aturden. Este jueves de mayo es la única que se trepa en el manglar con ese objeto.

”Al final, esto no es algo agradable ni delicioso, pero toca, es la vida. Aunque cuando uno las encuentra, ¡ay!, eso sí es muy rico. Cuando toco una piangua grande entre el barro, me emociono”.

Para salir a pianguar se necesitan guantes, botas de caucho, una pañoleta para cubrirse la cabeza y ojalá otra para el cuello, camisa de manga larga y un canasto de bejuco para recolectar los moluscos, entre otras cosas. Foto Laila Abu Shihab Vergara

En el manglar, la risa desparpajada de Benita —51 años, cinco hijos, “varios nietos”— se multiplica. Se mete como en una cámara de ecos y, aunque esté lejos, sus compañeras la escuchan. El canasto de bejuco donde va metiendo las pianguas no se llena todavía, pero parece contenta, se divierte. Es como una niña chiquita con juguete nuevo cada vez que se trepa y se arrastra por debajo de las raíces larguísimas y entrelazadas de este manglar que parece existir desde el principio de los tiempos.

“La piangua para mí significa muchas cosas. De la piangua muchos nos sostenemos. A veces en varios días yo junto mis 150 docenas. Cada una la vendo en este momento a 3000 pesos [0.75 dólares aproximadamente]. De ahí saco para pagar el arriendo, el gas o el teléfono y algo de comida, y les colaboro a mis nietos”, cuenta Benita, después de toser un par de veces por culpa del tiestero. Prefiere usarlo y que la respiración se entrecorte, a ser destruida por los mosquitos. “Yo no puedo pianguar sin candela”.

Su historia se repite en los hogares de la mayoría de mujeres de Bahía Málaga. Y del Pacífico. Ellas son el sostén de la casa, en todos los sentidos. Las columnas sobre las que se construyen los palafitos.

Muchas mujeres salen a pianguar con un tiestero, un pequeño pequeño cuenco de lata, como el de la izquierda en la foto, en el que queman pedazos de leña para que el humo espante los insectos. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Marlyn Valencia es socia de Raíces Piangüeras, tiene 44 años y nueve hijos:

“Una vez no teníamos nada que comer. Nada, nada. Eran como las 3 de la tarde y no habíamos desayunado ni almorzado”, narrará antes de que se acabe el día. “En ese momento yo ya tenía a los tres primeros hijos, todos eran pequeñitos, la mayor tendría 4 años.

La solución fue internarse en el manglar más cercano. Sacó cinco docenas de piangua, suficientes para cocinar algunas al vapor e intercambiar el resto por una libra de arroz y un tarro de aceite.

“La extracción de moluscos casi siempre ha sido realizada por mujeres y yo creo que es porque antes, hace mucho, se hacía solamente para alimentar a los hijos. En los territorios es la mujer la que se da cuenta si no hay qué comer en la casa, y con salir a coger unas pianguas resuelve la comida. ¡Un hombre qué va a pensar en eso!”

Ahora quien habla es Matilde. Ella y Lucy, su hermana menor, pudieron terminar el bachillerato y luego estudiar en la universidad gracias a la piangüa que vendía su madre. Y en buena medida fue gracias a este oficio que Lucy levantó el emprendimiento que inauguró hace poco en la comunidad de La Plata, dedicado a la venta de bebidas y cocteles con viche, un destilado artesanal y tradicional del Pacífico. Se llama Paz Paraíso.

A veces, su papá también les mandaba algo de pescado. Pero como esa actividad cada vez da peores resultados esa era la excepción, no la regla.

Este jueves de mayo, en la noche, sentado sobre una silla Rimax en el salón que construyeron para hacer las reuniones del Consejo Comunitario de La Plata – Bahía Málaga, Santiago Valencia, uno de sus líderes más importantes, complementará la idea que tiene Matilde de porqué solo unos pocos hombres se dedican a la piangua: como el sector pesquero y maderero siempre fueron fuertes en la región, y generaban ingresos muchos mayores que los que podía dejar la extracción de piangua, esta ocupaba el último renglón, era considerada algo menor, una actividad débil, de la que solo podían encargarse las mujeres.

¿Y quiénes se dedican, mayoritariamente, a los oficios “importantes” de la pesca y la madera? Los hombres.

Según la Universidad Nacional de Colombia, “a pesar de ser uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, los bosques de manglar del Pacífico colombiano son de los mejor conservados en el planeta”. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Según el artículo científico La pesca en pequeña escala de Colombia: un enfoque de género al desarrollo sostenible, publicado por los investigadores colombianos Vladimir Puentes Granada y Charles Sánchez-Roncancio en 2024, la participación de la mujer en la pesca a pequeña escala marino-costera que se realiza en el país es solamente del 19,7 % (y del 17 % en la pesca a pequeña escala continental). Sin embargo, señalan los autores, estas cifras están subestimadas “al no estar [las mujeres] registradas en todas las fases en las que seguramente participan (antes, durante y después de la captura), así como su rol integral en las comunidades pesqueras”.

El problema, asegura Matilde, es que no es lo mismo ser pescadora que ser piangüera.

“Si se crea un proyecto para mujeres pescadoras seguramente les van a dar un trasmallo y un anzuelo, y obviamente nosotras no necesitamos eso”, cita como ejemplo. “La recolección de piangua no debería ser un subsector de la pesca [así lo considera la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)], debe ser visibilizada como un sector productivo en sí mismo. No queremos estar en la misma bolsa”.

Según ella, el número oficial de piangüeras va mucho más allá de las 11 328 de las que habló el Ministerio de Ambiente en el Primer Encuentro de Mujeres Piangüeras del Pacífico, que se realizó en Chocó en 2023, y en el que Gobierno Nacional prometió que haría todas las gestiones necesarias para que la labor del piangüeo sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Solamente en La Plata, en su comunidad, donde viven cerca de 70 familias, hay censadas 114 piangüeras.

En marzo de este año se presentó un proyecto en el Congreso de Colombia que busca, entre otras cosas, “mejorar las condiciones sociales y económicas de las mujeres piangüeras”. Foto Laila Abu Shihab Vergara

“La piangua era un tema más del día a día, para resolver algo del momento. Cuando yo era niño, era una creencia en la comunidad que ser piangüero era lo peorcito de la sociedad. Que estaba bien abajo”, comenta Santiago Valencia, que antes de ser líder del Consejo Comunitario y guía turístico profesional fue piangüero. Resulta inevitable sonreír e ilusionarse cuando se oye su discurso sobre equidad e igualdad de género y sobre la necesidad de luchar contra los prejuicios y la discriminación alrededor de lo femenino.

Aura Nelly Díaz Moreno tiene 50 años y seis hijos, también criados a punta de este oficio, sobre todo desde que su esposo perdió una pierna serrando madera hace tres décadas. Cuando la busco después de hablar con Valencia, lo primero que me dice es que antes la gente no la valoraba como piangüera:

Díaz cuenta, incluso, que hubo una época en que cuando veían a alguien muy sucio, una manera de reprenderlo, y ofenderlo, era decirle que parecía una piangüera.

Lo bueno, coinciden muchas y muchos, es que la autoestima de la mujer Piangüera ya no es la de hace 40 o 50 años. Y eso se debe, en gran medida, al trabajo de asociaciones como la que preside Matilde Mosquera.

En la primera reunión que hicieron en la comunidad, en 2019, varios hombres levantaron la mano para hacer parte. Y varias mujeres lo hicieron para que el representante legal fuera un hombre. Valencia fue el primero en oponerse a ambas cosas. Raíces Piangüeras debía ser una organización de y para las mujeres, en la que los hombres, que además nunca habían pianguado o lo habían hecho solo como un juego, cuando eran niños, no debían tener voz ni voto.

8:45 a.m. El silencio del manglar

—¡Oliviaaaaaaaa!

El grito es de Matilde. Además de ella, y de Benita, este jueves de mayo nos acompaña otra mujer piangüera. Se llama Libia Collazos Sinisterra, pero hace muchos años la comunidad, nadie se explica la razón, le cambió el nombre.

No la vemos cerca, por ninguna parte.

Una de las cosas que Libia Collazos Sinisterra -más conocida como Olivia en la comunidad de La Plata- más disfruta de internarse en el manglar para pianguar es sentir el silencio. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Recorrer el manglar para buscar moluscos es una actividad que se realiza casi siempre en colectivo. Las mujeres la aprovechan para contarse cosas que no se cuentan en el pueblo, desde lo más bonito que les pasó la noche anterior hasta si el marido les pegó de nuevo. La aprovechan para cantar. Para echar chisme. Para desahogarse. Para reírse hasta tener “los dientes fríos”, como ellas mismas dicen.

Algunas pocas, sin embargo, disfrutan mucho cuando lo hacen solas por la conexión que les regala con la naturaleza. Por los sonidos de las 107 aves distintas que habitan este manglar. Por el silencio.

“Una de las cosas que a mí me gusta de pianguar es la tranquilidad que se siente. El silencio”, contará Olivia más tarde, en la lancha de regreso a La Plata. “A mí me encanta ir sola porque a veces usted lo único que escucha allá es el cantar de los pájaros y el silencio”.

Las mujeres de Raíces Piangüeras se han formado para cuidar el escenario donde esa magia se produce: los manglares. Y lo han hecho desde mucho antes que instituciones y organizaciones internacionales comenzaran a ayudarlas en ese proceso.

En 2001, por ejemplo, lideraron el primer “descanso voluntario” de este ecosistema en Bahía Málaga. La idea surgió al ver el tamaño de las pianguas que recogían: cada vez más pequeñas. Primero pensaron en crear una especie de vivero para dejarlas ahí mientras crecían y se reproducían. Pero luego se hizo necesaria una acción más contundente.

Aura Nelly Díaz fue una de sus principales promotoras:

“Pusimos tableros que decían “Prohibido pianguar” y “Descanso en manglar”. Nuestra mentalidad era crear conciencia. No era que había un proyecto o un recorrido oficial. Cuando íbamos a verlos un mes después, ya los habían quitado. Pero insistimos”.

Luego, ya con Raíces Piangüeras y gracias al apoyo de organizaciones como Fondo Acción y Conservación Internacional, las mujeres fueron entrenadas y luego contratadas para hacer monitoreos de desembarque, en los que verifican que las pianguas tengan los cinco centímetros mínimos de talla en el momento de captura. Esa información se la comparten a toda la comunidad y les sirve para tomar decisiones.

“Así hemos identificado manglares con mayor impacto y hemos puesto algunos en descanso, de forma rotatoria, durante un mes seguido. El problema sigue siendo encontrar otras actividades alternativas. ¿Cómo le vamos a decir a la mujer que coge pianguas de 4,5 o 4 centímetros que no lo haga, si es lo único que tiene para darles de comer ese día a sus hijos?”, se pregunta Matilde, muy seria.

Los manglares son “ bosques que solo se encuentran en zonas tropicales o subtropicales del mundo, cuyas plantas viven generalmente entre el agua salada y el agua dulce, pues conforman la línea divisoria entre la desembocadura de los ríos, el mar y la tierra”. Con sus raíces gigantescas conforman una barrera natural contra la erosión costera y fenómenos como huracanes, tormentas y tsunamis; de ellos depende la vida de cientos de hongos, especies de plantas acuáticas, invertebrados y peces; son la base de la dieta y la seguridad alimentaria de las comunidades donde están ubicados; y son reservorios de carbono importantísimos (según WWF Colombia, “almacenan cinco veces más carbono que los bosques tropicales terrestres”). De las casi 70 especies de mangle que se calcula se encuentran en 123 naciones del mundo, en Colombia existen nueve, repartidas entre la costa atlántica y la pacífica. Una diversidad que no muchos países tienen. Brasil, por ejemplo, que ocupa el segundo lugar en mayor extensión en manglares después de Indonesia, tiene cuatro especies de mangle conocidas, las mismas que México. Perú tiene cinco.

Tatiana Acevedo, experta en gobernanza del agua y ecología política, asegura que la precariedad actual de los manglares puede deberse a que son difíciles de comprender y de clasificar, pues son varias cosas al tiempo. Foto Laila Abu Shihab Vergara

De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, “a pesar de ser uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, los bosques de manglar del Pacífico colombiano son de los mejor conservados en el planeta”. De hecho, según WWF, los bosques de manglar más altos de toda América están en la costa pacífica colombiana, que alberga el 74 % de las casi 290 000 hectáreas de manglares del país.

Por razones como esas es que el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga es uno de los “ hot spots de la conservación de naturaleza a escala planetaria”.

Sin embargo, entre 1996 y 2020, según Global Mangrove Watch, Colombia perdió 7269 hectáreas de manglar, “algo así como el tamaño de 10 000 canchas de fútbol”.

“Tal vez la precariedad de estos ecosistemas se deba a que son difíciles de comprender o de clasificar. Son a la vez agua, pues las mareas suben y bajan de sus raíces al menos dos veces al día, y raíz vegetal, que al estar trenzada ralentiza el movimiento de las mareas. Y son barro, pues de estas mareas quedan sedimentos que se asientan fuera del agua y forman un fondo cenagoso”, escribió hace unos años la investigadora y profesora Tatiana Acevedo Guerrero, experta en gobernanza del agua y ecología política.

Cuando las raíces de los manglares se conectan entre sí construyen una especie de red neuronal, interminable, que las piangüeras atraviesan por abajo y por arriba para recoger los pequeños moluscos. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Un golpeteo seco y metálico interrumpe de repente nuestros pensamientos.

Es Olivia, que está moviendo su cobador entre el barro. Se trata de una pequeña vara —ahora de metal, hace décadas de madera— que termina en una especie de garfio. Si al enterrarlo y sacudirlo de un lado al otro se oye un golpe seco, significa que está tocando una concha.

Hace décadas, mujeres como doña Paulina, la abuela de Matilde y Lucy, y doña Flor, su madre, pianguaban sin guantes, sin botas, sin cobador. Incluso, la madre de Paulina cargaba las pianguas en su camisa, recogida hacia dentro para hacer las veces de canasto. Así iba y venía. Cientos de veces.

Hoy, la lista de implementos obligatorios para la faena incluye guantes, botas de caucho, una pañoleta para cubrirse la cabeza y ojalá otra para el cuello, camisa de manga larga, canasto de bejuco para recolectar las pianguas, lancha a remo, o a motor (lo que implica contar con dinero para pagar el combustible) y una botella de agua. Son opcionales el cobador, el tiestero o un repelente y, para recuperar la energía perdida al salir del manglar, un portacomidas, un termo de café y tal vez algo de viche.

El cobador -la pequeña vara de metal que Libia sostiene en su mano derecha en la imagen- es una herramienta que ayuda a las mujeres a encontrar más fácilmente las pianguas dentro del barro. Foto Laila Abu Shihab Vergara

9:05 a.m. ¿Dónde quedó la lancha?

La marea ha ido subiendo rápido, sin darnos cuenta. Miramos a nuestro alrededor y todo parece igual. ¿Por dónde entramos al manglar? ¿Cómo volvemos a la lancha? Matilde sonríe y nos calma. Esto no es algo que les pase solamente a las citadinas, ocurre también con las mujeres piangüeras más expertas. Perderse es otra de las dificultades inherentes del oficio.

—A veces yo piangüo y piangüo y cuando levanto la cabeza, ni idea dónde quedó la lancha. También nos ha pasado que subió tanto la marea que se hundió y uno ve nada más los portacomidas, que están por ahí flotando —narrará Lucy esa tarde en Paz Paraíso, mientras prepara un coctel de viche—. Achicar la lancha [sacarle el agua] es muy difícil, sobre todo porque uno viene con el cansancio de muchas horas pianguando, las piernas ya están adoloridas y peor en los brazos si uno se vino a canalete.

Es decir, a remo limpio.

En una sola jornada de cuatro o cinco horas, piangüeras como Matilde, Benita, Olivia y Lucy deben agacharse y pararse decenas de veces; luchar contra un calor extremo y húmedo y un sinfín de zancudos; hurgar entre el barro; exponerse a infecciones y al ataque indiscriminado del pejesapo, el camarón bravo y algunos cangrejos; treparse por las raíces interminables del manglar; cargar de regreso a la lancha un canasto que puede pesar 60 o 70 kilos.

Con unos cuantos agravantes: que se desate una tempestad o que la marea suba mucho más rápido de lo previsto, que el barro no solo entierre sus botas, sino que les llegue hasta la cintura. Y que se desubiquen.

12:50 p.m. Ya es hora del almuerzo

La piangua se puede comer de muchas formas. En un arroz que en el Pacífico llaman atollado (mezcla de carne de cerdo, pollo, longaniza y vegetales variados). En tamales, empanadas, sudados (platos al vapor), encocados (guisos preparados a base de leche y ralladura de coco) y ceviches.

Además de empanadas, la piangua sirve para preparar arroces, ceviches y encocados, entre otros platos. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Raíces Piangüeras, la asociación que lidera Matilde, lleva años luchando para encontrar maneras de transformar los moluscos que extraen de los manglares en productos que se puedan vender en muchas ciudades del mundo.

Hace unos años, por ejemplo, ella y Olivia —que reparte su tiempo entre pianguar y los fogones— prepararon 100 tamales de piangua para enviarlos hasta Bogotá y repartirlos en distintos restaurantes que dicen vender platos del Pacífico. ¡Qué innovador! ¡Nos interesan! ¡Qué delicia! Pero los pocos pedidos que llegaron nunca pasaron de 15 o 20 unidades, y a un costo tan bajo para ellas que ni siquiera les alcanzaba para cubrir el transporte en avión o por vía terrestre. Iban a pérdida.

Conservación Internacional, una organización presente en más de 20 países, entre ellos Colombia, les ayudó a hacer un análisis financiero para determinar si era viable transformar la piangua antes de venderla. Sin embargo, Matilde cree que todavía falta mucho trabajo para dar a conocer el molusco más allá de las zonas costeras.

Ahora quieren comercializarla en supermercados, en bandejas que incluyan un recetario y unas bolsas pequeñas con ingredientes que también vienen de su territorio y sirven para prepararla en casa, como coco y hierbas de azotea. El proyecto se llama “Del manglar a tu casa”.

Las hierbas de azotea de la casa de Libia Collazos Sinisterra muchas veces terminan en los platos que prepara, como tamales o empanadas de piangua que ofrece a los turistas que visitan la comunidad de La Plata, en Bahía Málaga. Foto Laila Abu Shihab Vergara

Pero el camino para sacar adelante esta y otras iniciativas ha estado lleno de obstáculos.

Poco después de nacer, con un capital semilla que les dio la junta del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, crearon un sistema para comprarles la piangua a las socias y luego venderla en Ecuador, sin intermediarios. Pero el estallido social de 2021, que paralizó a Colombia durante casi tres meses, las dejó en la quiebra. Las piangüas se perdieron porque los camiones no podían salir del puerto de Buenaventura.

Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca las eligió dentro de un proyecto que incluía darles 50 millones de pesos, unos 12 300 dólares de hoy, en equipos fundamentales para cumplir sus sueños. A Bahía Málaga – La Plata llegaron entonces una pesa, un congelador, una embutidora y una empacadora al vacío, pero esta última máquina nunca prendió porque no estaba adaptada para su contexto.

Antes de la entrega, Matilde había advertido que en su comunidad no tenían energía eléctrica y cualquier aparato que les dieran, debía funcionar con energía solar o planta eléctrica.

“Estábamos bien contentas, pero cuando fuimos a conectar la empacadora al vacío no arrancaba. Tiene un motor enorme, necesita un voltaje mucho mayor, que aquí no tenemos. Es una ‘animalota’”, explica Matilde. “Hace poco nos dijeron que van a mandar a alguien para que le regule el voltaje, a ver si por fin funciona”, cuenta.

Por suerte, ya que la tienen bien cubierta, no está deteriorándose por el polvo.

Raíces Piangüeras también está priorizada para recibir, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un inmueble incautado a un narcotraficante en la ciudad de Cali, pero la paquidermia del Estado todavía no les ha permitido pasar del anuncio.

“Es una casa lo más de bonita, si las máquinas no nos funcionan acá, podríamos llevarlas allá y montar nuestra propia tienda y una especie de casa cultural. Podríamos hacer tantas cosas”, fantasea Matilde.

En todo caso, quietas no se van a quedar mientras eso ocurre.

Aprovecharon muy bien los recursos de una beca del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para crear su página web, construir un recetario digital y mandar a hacer unas camisetas que venden entre todas, para un fondo común que ayuda con préstamos sin intereses a cualquier socia, cuando lo necesite.

También consiguieron una lancha y montaron una cacharrería en Miramar (una de las cuatro comunidades del Consejo Comunitario, junto con La Plata, La Sierpe y Mangaña), donde venden guantes, botas y otros objetos. Y cuando llegan turistas activan la Ruta de la Piangua, un proyecto colectivo creado en 2010, que incluye un sendero y una experiencia para que los viajeros, que normalmente van al Pacífico colombiano en época de avistamiento de ballenas jorobadas —junio a agosto—, conozcan el molusco y lo saquen del manglar, si pueden.

El problema es la violencia. Con más de 20 asesinatos, marzo pasado fue el mes más violento en los últimos dos años en Buenaventura, y eso influye directamente en el número de turistas que desde ahí viajan en lancha a cualquiera de las islas del archipiélago. En La Plata no recuerdan un año tan vacío de turistas desde la pandemia.

Las comunidades también han sido víctimas de robos por parte de grupos armados ilegales que a veces interceptan las lanchas en las que se movilizan desde y hacia el puerto.

En enero de 2024, además, unos hombres armados con fusiles intentaron tomarse el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga, tras lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 de sus líderes. Y todo ello ocurre con la base naval de Bahía Málaga —la más importante de la Armada Nacional en el Pacífico— a solo 15 minutos de distancia en lancha.

El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga está integrado por cuatro comunidades: La Plata, Miramar, La Sierpe y Mangaña. Foto Laila Abu Shihab Vergara

5:40 p.m. El “cansancio honrado” de las mujeres piangüeras

Lucy Mosquera Murillo prepara un coctel con hierbas frescas y viche y una jarra de limonada en su quiosco de Paz Paraíso. Esta tarde tiene cuatro clientes. Treinta metros más lejos suenan unos arrullos, cantos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico colombiano. El sol comienza a esconderse y poco a poco va tiñendo de naranja fosforescente las construcciones de madera de La Plata.

Además de un título en Gestión de Hotelería y Turismo, Lucy, de 27 años, tiene estudios en etnoeducación y es guía turística.

“Raíces Piangüeras nos ha ayudado a visibilizar lo que hacemos y nos ha empoderado en cuanto a liderazgo. A mí, por ejemplo, me ha dado confianza, me ha ayudado a convencerme de que mis ideas son importantes”, explica después de servir la primera ronda de bebidas.

Pero hay algo mucho más importante que eso. Lucy sueña con el día en que, gracias a la asociación, las mujeres ya no se vean obligadas a pianguar para vivir y encuentren una o más actividades distintas que les permitan descansar de ese oficio extenuante y, al tiempo, alcanzar la autonomía económica.

“Cuando yo digo que me gusta ir a pianguar es porque el primer día voy sin mucho ánimo pero si ya tengo una producción, el segundo y el tercer día voy a meterle todo y me animo. Pero la real [la verdad] es que es una actividad muy dura, uno lo hace por necesidad, por la costumbre, y hay momentos en que puede pasarla bien cuando va en compañía, pero es muy difícil”.

Lucy Mosquera estudió Gestión de Hotelería y Turismo y etnoeducación y es guía turística. Foto Laila Abu Shihab Vergara

En marzo de este año se presentó, en el Congreso de la República, un proyecto de ley para “promover, proteger e incentivar la cadena productiva de la piangua, reconocer el valor de las prácticas ancestrales y fomentar el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las mujeres piangüeras en Colombia”.

El proyecto —que logró ser aprobado en el primero de cuatro debates y cuya ponencia para el segundo ya fue radicada para ser discutida en la Cámara de Representantes— fue impulsado por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), uno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano junto con Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Matilde afirma que se enteró cuando ya estaba listo y el asesor de uno de los más de 30 congresistas que lo presentaron la buscó para enviárselo.

Según el representante Carlos Ardila, uno de los principales autores del proyecto, para construirlo fue “imposible alcanzar a todas las piangüeras” del Pacífico. “Hicimos todo el esfuerzo de reunir el sentir de todas las regiones en encuentros regionales durante 2023 y 2024, con una misión de campo al Chocó y en un esfuerzo conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales (autoridades ambientales) y líderes piangüeras de los cuatro departamentos”, dijo.

“Supuestamente es para ayudarnos a nosotras, pero la verdad es que se construyó desde un escritorio”, asegura la representante legal de la asociación Raíces Piangüeras. No puede ocultar la frustración cuando habla del tema.

En julio pasado, Matilde organizó un encuentro de 50 piangüeras de los cuatro departamentos para conversar sobre el proyecto y hacer unas recomendaciones que les enviaron a los congresistas que lo radicaron en Bogotá.

Ella y Lucy siempre han sido mujeres muy independientes porque así las crió doña Flor. Y así es como la hermana menor de Matilde quiere criar a su pequeña hija de tres años, Britney. Para avanzar en ese sentido, aunque suene contradictorio, cuando esté más grande la va a llevar al manglar y le va a enseñar todos los secretos del arte de extraer pianguas de sus raíces.

“Que no llegue el día en que si no hay ninguna alternativa distinta no tenga cómo vivir y le toque depender de un hombre”.

Doña Flor —58 años y seis hijas, las tres primeras con un padre que fue asesinado siendo ellas muy niñas— opina lo mismo:

“Este es un trabajo honrado, que nos ha dado muchos beneficios, pero es muy duro. Yo siempre le pedí a Dios que mis hijas no tuvieran que mantener su familia a punta de piangua, como yo lo hice. A mí me dio mucho y no me arrepiento, me siento contenta por eso, pero es que trabajar en el manglar es muy duro. Yo creo que aquí todos deben aprender, niños y niñas, porque hace parte de lo que somos. Pero ojalá puedan tener otras opciones”.

Marlyn también está de acuerdo con eso:

“A mis nueve hijos yo los levanté con esta actividad. Lo hago porque me nace hacerlo, uno va al manglar y siente como esa paz de la naturaleza, y es una ayuda para sostenerse. Pero para hablarle con la realidad, yo ahora quisiera solo ir para enseñarles a las personas cómo se hace y que me pagaran por eso. Es que estoy muy cansada, ya bastante lo hice”.

Alguna vez el sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano Bravo habló del “cansancio honrado”. Tal vez eso es lo que sienten las mujeres piangüeras del Pacífico.

Aunque el Ministerio de Ambiente calcula que en Colombia hay 11.328 piangüeras, las mujeres dicen que el subregistro es grande y son muchas más. Solamente en la comunidad de La Plata, donde viven cerca de 70 familias, hay censadas 114 piangüeras. Foto Laila Abu Shihab Vergara

8:20 p.m. Pianguar, cantar y ser libre

Aura Nelly Díaz normalmente canta estas canciones en el manglar, para distraerse del cansancio, el sudor y los ataques de los zancudos, pero hace meses no puede hacerlo por una enfermedad que también la tiene triste. Sin embargo, esta noche de un jueves de mayo decide entonarlas porque se siente orgullosa de ser “una guerrera, una enamorada de los manglares”.

La canción del chango la compuso un día en que “había como 50 de esos pájaros” en el manglar y “uno cantaba y el otro le contestaba y uno más silbaba”.

Aura Nelly no pudo pasar de cuarto de primaria y sabe leer pero no escribir. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para lo que ha conseguido. Es guía turística. Vende destilados como el viche. Y compone con su mente y con la sabiduría que le da Dios, dice.

“Cuando usted va a hacer la actividad de pianguar se trae muchas cosas. Se concentra con la naturaleza y regresa diferente a como se va. Hacerlo a mí me da respiración, me hace sentir libre, dejo atrás todo lo difícil. Por eso también canto cuando estoy pianguando”.

La última canción que compuso “es mucho más sentimental”, porque las pianguas ya no se dejan ver tan fácil como antes.

* Esta crónica es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y VORÁGINE.

Fuente: Mongabay