Hacia un mundo en el que la salud no será una mercancía: el ejemplo cubano

"A pesar de la agresividad estadounidense y de la inhumanidad del bloqueo, así como de una crisis económica agudizada, Cuba presenta indicadores de salud inéditos para un país del Sur y comparables a los de los países del Norte. Esto solamente ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo planificada por el Estado que le dio prioridad a la sanidad y a la investigación desde el comienzo de los años sesenta del siglo pasado. Estos sectores han prosperado sin inversiones privadas, sin competencia despiadada y sin la obsesión por las ganancias, ya que las financia el presupuesto público y se integran en un sistema de salud al servicio del pueblo".

1. En el párrafo 2 del artículo 55 del capítulo IX de la Carta de la ONU, intitulado “Cooperación económica y social internacional”, se afirma que “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá (…) la solución de problemas internacionales de carácter (…) sanitario…”. En efecto, la salud es un derecho humano reconocido por numerosos tratados regionales e internacionales, como lo demostró la publicación del CETIM consagrada a este tema. Sin embargo, actualmente los sectores de la sanidad en la mayor parte del mundo están dominados por el capital privado invertido por gigantescas sociedades transnacionales (las llamadas “Big Pharma”), cuyo objetivo principal no es el de satisfacer las necesidades médicas de los pueblos, sino el de maximizar las ganancias privadas y responder a los intereses de los accionistas. El resultado es que numerosas personas en todo el mundo no cuentan con una cobertura sanitaria, mientras que los especuladores bursátiles logran apropiarse de los beneficios financieros simplemente mediante la compraventa de las acciones de las sociedades farmacéuticas, a veces incluso sin que se haya producido un nuevo medicamento.

2. Por su parte, Cuba se rehúsa a considerar la sanidad como una mercancía y se esfuerza por hacer efectivo el derecho a la salud, que en muchos otros países se aplica de manera incompleta con demasiada frecuencia. Su visión se enlaza con la letra y la intención de los grandes textos jurídicos y las declaraciones de las organizaciones internacionales, además de oponerse a la interpretación avanzada por el sistema neoliberal dominante, el cual en general rechaza la aplicación de una cobertura universal porque ello conllevaría un incremento en el gasto de los Estados, y por ende menos oportunidades de acaparar las ganancias para los que se enriquecen a costa de la salud del prójimo. Entre las primeras decisiones de la Revolución cubana de 1959 estuvo la de crear un sistema de sanidad pública que fungiese de pilar central de la estrategia de desarrollo y que ha sido llevado a un nivel excepcional por un pequeño país del Sur sin recursos naturales, y que además sufre de un bloqueo económico. Este sistema se caracteriza por ser de naturaleza pública, por su cubertura universal, por su completa gratuidad para todos los cuidados –desde las meras consultas hasta las cirugías más complejas– y por el enfoque que se le da a la prevención.

3. La eficacia de este sistema reside en particular en el modelo de atención llamado “Programa del médico y la enfermera de la familia”, de acuerdo con las necesidades de las personas y la evolución de su entorno. Este programa cubre a la totalidad de la población, la cual puede aprovecharlo desde los cuidados prenatales durante el embarazo hasta la ayuda a los ancianos, además de un seguimiento permanente y diagnósticos precoces durante toda la vida adulta. Las consultas médicas, que se llevan a cabo en un gabinete situado en el centro de las instalaciones de la vida comunitaria, se llevan a cabo sin el menor intercambio monetario y sin presión alguna sobre el paciente o el profesional de la salud (no hay límite de tiempo, el médico no necesita crearse una lista de pacientes, etc.). También se llevan a cabo visitas regulares a domicilio para dar seguimiento al estado de salud de las personas vulnerables. Gracias a este dispositivo, el número de casos de urgencia, de admisiones a los hospitales y de intervenciones quirúrgicas se han reducido, se han contenido numerosas enfermedades epidémicas y los indicadores de salud del país se han elevado a niveles notablemente satisfactorios. Cuba ha logrado así eliminar la mayor parte de las enfermedades infecciosas o relacionadas con la pobreza y ha adquirido un perfil sanitario muy similar al de un país de los llamados “desarrollados”.

4. Actualmente, Cuba dedica más del 6 % de su PIB y 27 % de sus gastos presupuestarios al sector sanitario. La isla cuenta con 284 hospitales (dotados de casi 81.000 camas, a saber 7.5 por cada mil habitantes). De este total, 91 cuentan con servicios de cuidados intensivos, 26 se especializan en pediatría, 18 en ginecología y obstetricia y 16 en cuidados maternales e infantiles. A este número deben añadirse 436 policlínicas provinciales o municipales y más de 15.000 centros de consulta asociados a ellas y repartidos por todo el territorio nacional.

Un enfoque humanista le da prioridad a los cuidados destinados a las categorías más vulnerables, como es el caso de los programas de cuidados a las madres, a los niños y a la tercera edad. El sistema incluye también programas de combate contra las enfermedades crónicas no transmisibles pero dominantes en el perfil epidemiológico de mortandad, y contra las enfermedades transmisibles para limitar los factores de riesgo, detener las epidemias o continuar con la erradicación mediante la vacunación. El Estado no ha llevado a cabo privatización o cierre de institución médica alguna.

5. Desde el momento en que las condiciones fueron propicias, se impulsó la investigación médica: desde 1959, la reconstrucción de un sistema educativo capacitó a los recursos humanos que permitieron rápidamente alcanzar una masa crítica de científicos altamente calificados. En la década de 1980, el Estado creó el Polo Científico, un conglomerado de industrias farmacéuticas capaces de fabricar de manera soberana medicamentos indispensables, eficaces y de bajo costo, a tiempo que integraban el prometedor sector de las biotecnologías entonces emergente. En esa época pudieron producirse el primer interferón de creación local y los primeros anticuerpos monoclonales cubanos, con múltiples aplicaciones médicas. En un periodo posterior se crearon el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto Finlay de Vacunas y numerosos centros de investigación especializada. En 2012 se fundó el grupo BioCubaFarma para reunir a estas diversas instituciones. De esa manera, se posibilitó la producción y distribución de una gran cantidad de medicamentos.

6. Según los datos del Banco Mundial, Cuba rebasó a los Estados Unidos de América durante el periodo 1960-2020 en indicadores tales como la esperanza de vida y la tasa de mortandad infantil. Según los datos de la ONU, la tasa de mortandad infantil en 2021 fue de 4.99 por cada mil nacimientos en Cuba, comparada con 5.25 en Luxemburgo. El alcance y la coherencia de su sistema sanitario le permitieron enfrentarse al Covid-19 de forma más humana y eficaz que en muchos otros países. La información de la población se vio marcada por la competencia y la transparencia. Los protocolos preveían en particular la ingestión de una fórmula de interferón alfa 2B humano recombinante, pero también, para los enfermos graves, varios medicamentos adicionales de producción local. Se desplegó a más de 28.000 estudiantes de medicina en todo el país para realizar visitas de puerta en puerta a casi cuatro millones de personas cada día. Las investigaciones dieron como resultado la creación de vacunas cubanas y su administración a la población. La pandemia de Covid-19 se mantuvo bajo control en Cuba, con una tasa de letalidad de las más bajas del mundo.

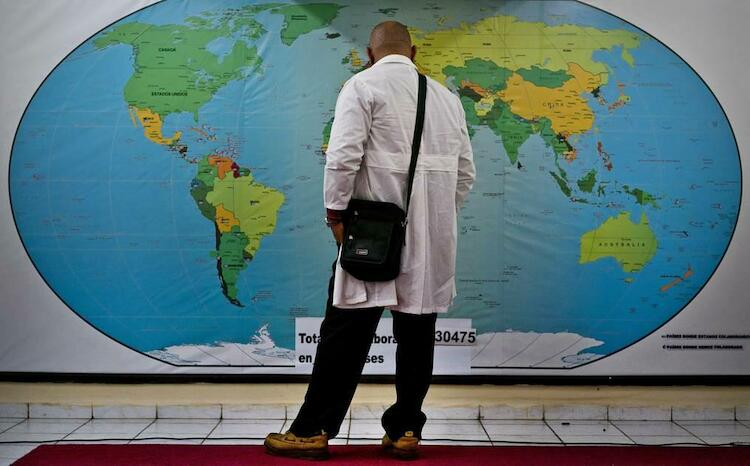

7. Actualmente, Cuba exporta centenas de medicamentos inventados y fabricados en la isla a unos sesenta países. Los laboratorios cubanos han establecido lazos de cooperación muy estrechos con muchos países, entre ellos varios del Norte, en el campo de las ciencias médicas. Pero es sobre todo con el Sur Global y el Este, en especial en el seno del grupo de los BRICS –al cual se incorporó Cuba en enero de 2025–, que dicha cooperación se desarrolla de manera más fructífera en términos de exportaciones y de empresas conjuntas. Los intercambios en la materia con China se han intensificado desde los años 2000 y se han firmado importantes acuerdos con la Federación Rusa. Durante la pandemia, Vietnam, la República Bolivariana de Venezuela, la República Islámica de Irán, India, Pakistán y Argentina compraron las vacunas cubanas. Más de 50 países han comprado interferón alfa 2b recombinante fabricado en Cuba. Se enviaron brigadas compuestas por 2.600 médicos a los cuales se añadieron los 28.000 ya presentes en 59 países cuando estalló la pandemia– para combatir el Covid-19 en unos cuarenta países. La solidaridad internacional cubana en materia de salud se materializa actualmente en la presencia en 76 países de más de 50.000 profesionales de la salud, la mitad de los cuales son médicos.

8. Todas estas actividades destinadas a mejorar el bienestar de no solamente los cubanos, sino también de muchos otros pueblos del mundo, se llevan a cabo a pesar del bloqueo comercial de los Estados Unidos de América contra la isla, que la privan de acceso a los recursos, mercados y transferencias de conocimientos en condiciones justas. El bloqueo impone a los exportadores estadounidenses la adquisición de licencias especiales y acatar procedimientos estrictos y disuasorios. Las empresas extranjeras que osasen infringir estas condiciones correrían el riesgo de verse condenadas al pago de multas cuantiosas por parte de los tribunales estadounidenses debido a su extraterritorialidad.

Después de un endurecimiento durante el primer mandato de Donald Trump, las sanciones continuaron en vigor casi sin cambios durante el gobierno de Biden, incluso durante la pandemia de Covid-19, cuando Washington le prohibió a Cuba comprar medicamentos, oxígeno para usos médicos, equipo destinado a salvar vidas y hasta los insumos necesarios para la fabricación de vacunas. Al reducir la disponibilidad de estos productos, el bloqueo económico exacerbó la escasez y amenazó la salud de la población, en especial la de las personas más vulnerables al incrementar los sufrimientos de éstas. El drama humanitario se pudo evitar solamente gracias a la voluntad del Estado de mantener el modelo socialista que garantiza un acceso gratuito a la sanidad para todos. El bloqueo es una grave violación de los derechos humanos del pueblo cubano y un obstáculo para las misiones médicas llevadas a cabo en solidaridad con los países pobres. Los Estados Unidos de América cometen un delito al limitar de esta manera el derecho a la salud.

9. A pesar de la agresividad estadounidense y de la inhumanidad del bloqueo, así como de una crisis económica agudizada, Cuba presenta indicadores de salud inéditos para un país del Sur y comparables a los de los países del Norte. Esto solamente ha sido posible gracias a la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo planificada por el Estado que le dio prioridad a la sanidad y a la investigación desde el comienzo de los años sesenta del siglo pasado. Estos sectores han prosperado sin inversiones privadas, sin competencia despiadada y sin la obsesión por las ganancias, ya que las financia el presupuesto público y se integran en un sistema de salud al servicio del pueblo. Su florecimiento se basa en el compromiso y la devoción del personal sanitario, en una sinergia saludable entre investigadores y en la generosidad frente a los demás pueblos del mundo. Cuba demuestra que es posible prodigar cuidados de calidad gratuitos a su propia población y compartir sus recursos médicos allende sus fronteras a pesar de sufrir limitaciones financieras extremas. Así contribuye a la construcción de un mundo mejor en el que la salud no será una mercancía, cesará de ser el privilegio de los más ricos y se convertirá por fin en un derecho efectivo para todos.

10. Para concluir, hacemos un llamado para que el Estado cubano continúe su compromiso en favor del derecho a la salud, así como de otros derechos económicos, sociales y culturales, al mismo tiempo que exhortamos a los demás Estados a inspirarse de su ejemplo. También reiteramos nuestra solicitud para un levantamiento inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales que representan una violación flagrante del derecho internacional.

- Para descargar el documento (PDF), haga clic en el siguiente enlace:

Exposición escrita presentada por Centre Europe - tiers monde, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva general.

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

Fuente: Naciones Unidas

Notas relacionadas:

Trump respalda a Bayer en la batalla legal contra Roundup

Madres en Gaza temen la muerte de sus bebés por la grave crisis sanitaria

Construcción del Perfil Sociosanitario de lestrabajadores de la Unión de Trabajadores de laTierra (UTT) pertenecientes a las localidades deMonte Ve...