La comunidad de Caisán, por ‘ríos libres’ y una energía comunitaria

Nuestra comunidad de Caisán, en Panamá, es prueba de que es posible enfrentar los impactos nocivos de un modelo de desarrollo hidroenergético excluyente. Con organización comunitaria, detuvimos la construcción de hidroeléctricas impulsadas por uno de los mayores proyectos de desarrollo e integración de América Latina, el Plan Puebla Panamá. Hoy, avanzamos en la construcción de un modelo energético justo y comunitario.

En las últimas dos décadas, vimos a muchos pueblos del oeste de Panamá ser despojados de sus tierras como resultado de un gran proyecto llamado Plan Puebla Panamá (PPP). Nuestra comunidad de Caisán, en la provincia de Chiriquí, fue la primera en el país en enfrentar el modelo de despojo y acumulación disfrazada de supuesta energía ´limpia´ y ´renovable´, impulsado por el PPP.

El PPP, actualmente conocido como Proyecto Mesoamérica, fue lanzado en 2001 por el gobierno de México. Su objetivo era integrar toda el área mesoamericana, conectando el sur de México con Panamá mediante la construcción de sistemas de carreteras, interconexión eléctrica y telecomunicaciones. El enfoque principal era el desarrollo de los recursos energéticos de la región: petróleo, gas y electricidad. En otras palabras, crear infraestructura para transportar y conectar materias primas, recursos energéticos, mano de obra barata y los sistemas de comunicación, de acuerdo con los intereses de las corporaciones y los mercados de Estados Unidos.

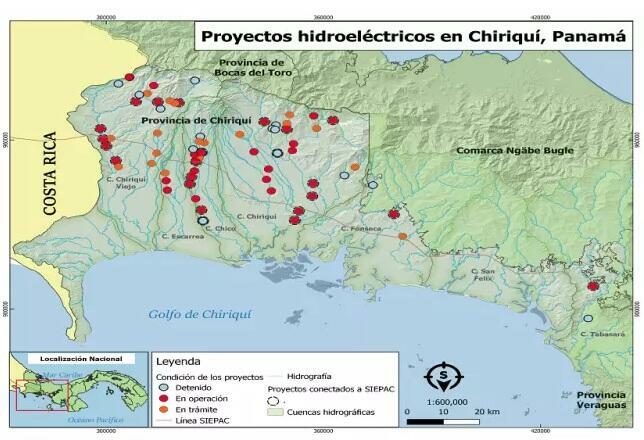

Para ello, en 2006, el PPP inició la construcción de uno de sus principales proyectos: el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). La necesidad de generar energía para alimentar este sistema impulsó la construcción de represas hidroeléctricas. Así, en Panamá, vimos cómo parte de las casi 85 hidroeléctricas proyectadas para ser construidas en el país salían del papel y empezaban a concretarse. (1) Fueron muchos los impactos sobre nuestras comunidades como consecuencia de ese ‘desarrollo’ que se presentaba como ‘sostenible’.

Caisán está ubicada en la provincia de Chiriquí, donde se encuentra el río Chiriquí Viejo, una de las principales cuencas hidrográficas de Panamá y clave para los proyectos hidroeléctricos del país. En ese momento, la política energética panameña se aplicaba desde una lógica mercantilista. La privatización del sistema eléctrico hizo que el agua fuera tratada como una mercancía, no como un derecho social.

Desde los escritorios, los gobiernos formalizaron contratos permanentes de agua para que empresas hidroeléctricas, nacionales o transnacionales, tuvieran derecho a acceder a casi toda la capacidad de agua de nuestros ríos. Las empresas contaban con respaldo legal para utilizar y desviar hasta el 90% del caudal de los ríos.

Cada una de las empresas sostenía que su proyecto hidroeléctrico particular no tenían ningún impacto negativo significativo. Sin embargo, ni los gobiernos, ni entidades financieras o empresas tenían en cuenta el grave daño acumulativo ocasionado por la actividad de todas esas empresas en conjunto a nuestras comunidades y a los ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Chiriquí Viejo.

En tanto los gobernantes, para justificar la construcción masiva de proyectos hidroeléctricos en un mismo río, y en la mayoría de las cuencas hidrográficas más importantes de la provincia de Chiriquí, emplearon términos engañosos como: proyectos de “energía limpia”, “mini represas”, “represas de pasada” o “presas a filo de agua”.

En este contexto, las comunidades hemos resistido, manifestado, visibilizado y anticipado las problemáticas que se generarían a partir del establecimiento de los proyectos hidroeléctricos. Y nosotros, miembros de la comunidad de Caisán, estuvimos al frente en ese proceso de resistencia.

Mapa de los proyectos hidroeléctricos en los ríos de Chiriquí. Fuente: Gutiérrez, A., González, J. (2023)

Los impactos de las hidroeléctricas

En Caisán nunca habíamos visto una represa hidroeléctrica. De hecho, cuando empezaron las primeras reuniones para organizar la comunidad en contra de los proyectos, aunque no podíamos imaginar como era una, ya teníamos suficiente información sobre sus impactos perjudiciales. Así, en el 2007, empezamos a realizar campañas en las comunidades donde empezaban los primeros proyectos.

Los gobiernos argumentaban que la matriz energética panameña estaba en una transición hacia una matriz renovable, donde la energía sería limpia. Pero aquí en la comunidad hemos discutido sobre ello y no estamos de acuerdo con llamarla “energía limpia”. Porque las empresas que llegaron para utilizar la fuerza del río para producir energía eléctrica, quitaron el agua, se la llevaron, y luego no la regresaron. Estas empresas transforman el territorio, porque al embalsar el agua se la llevan, quedando los ríos secos. Sumado a ello, los embalses están estáticos, llenos de algas, incluso con basura acumulada. Hay árboles que caen en los ríos, que son arrastrados hacia los embalses y hay grandes cantidades de sedimentos. Entonces no genera una apariencia de que sea limpio.

Aparte de eso, cuando se inauguraron las primeras hidroeléctricas en la región de Caisán, nos tocó ver cómo los alrededores de la hidroeléctrica se volvieron propiedad privada. Zonas que antes eran libres, donde íbamos a bañarnos o íbamos a pescar, o utilizábamos para transitar y cruzar al otro territorio, ahora tenían un portón con un letrero: “Propiedad privada, no pase”. Y contrataban seguridad privada.

Además, nos dijeron que iba a haber trabajo y que iban a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Pero lo que pudimos observar fue que muchas personas que entraron a trabajar se enfermaron y luego ya no fueron contratadas por mucho tiempo. Sumado a eso, muchas personas que venían de otros lugares a construir la hidroeléctrica traían con ellas vicios y Caisán comenzó a convivir, por primera vez, con prostíbulos y muchos problemas con el alcohol.

Como lo preveíamos, algunas fincas se quedaron con sus ríos y lagos secos; se quedaron sin agua porque las hidroeléctricas desviaron el agua subterránea que pasaba por esas fincas, además de embalsarla.

Teníamos en el río peces que nadaban desde mar y subían hacia la montaña por el río. Esos peces se reproducen en un lugar y viven en otro, y utilizan el río para trasladarse. Sin embargo, ya no pudieron hacerlo porque hay muchas hidroeléctricas sobre el mismo río.

Sin mencionar el hecho de que, con todo eso, aun así la mayor parte de la comunidad de Caisán ni siquiera tiene, en la actualidad, acceso a la electricidad generada por esas hidroeléctricas.

La organización comunitaria

Ante esta situación, en Caisán, en ese mismo 2007, empezamos a hacer algunas acciones para frenar estos proyectos. La primera fue tratar de pedirle de manera diplomática a la Alcaldía y al gobierno que convirtieran al río en patrimonio municipal de la zona. Aparte de eso, también movilizamos una gran cantidad de personas para estar en acción de protesta en los espacios gubernamentales, para presionar para que atendieran nuestras demandas. Dado que no encontrábamos respuesta positiva, ni de la Gobernación, ni de la Alcaldía, comenzamos con acciones más enérgicas. Organizamos cierres de calles para tratar de parar la construcción de hidroeléctricas.

Esa lucha siguió por muchos años. Hay un video emblemático de ese periodo que fue grabado en el 2011 por una organización local formada por personas afectadas y que luchan en contra de esos proyectos extrativistas, la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (Fundiccep). Es un registro histórico de la lucha contra las hidroeléctricas en Panamá, en que se tomaron las voces de los compañeros que lucharon y defendieron los territorios. Dicen esos compañeros:

“Cinco años de lucha, cinco años señalando riesgos y amenazas, cinco años pidiendo que se ponga atención a la destrucción de los ríos. No hay autoridad, no hay diputado, no hay gobernante que escuche, ‘pues el ruido y las luces’ de los grandes beneficios económicos de estos proyectos han sido más fuertes que el clamor de un pueblo que pide justicia y equidad. (...) Y aunque veamos correr algo de agua en los ríos, ya no estará disponible, ya no será ‘nuestra’, será de alguien más; de un empresario que vive lejos del lugar, que no comprende y no comprenderá porque el río es parte de nuestra vida”.

Finalmente, ni las hidroeléctricas generaron desarrollo para las comunidades, ni nos acercaron a la energía, ni abarataron los precios en el servicio eléctrico, ni tampoco han representado mejores condiciones de vida para nuestras comunidades.

Sin embargo, sentimos ahora, después de tantos años, que toda esa lucha no fue en vano, porque logramos que no fuera tan fácil para las empresas conseguir financiamiento para hacer sus proyectos. Con esta movilización logramos frenar la realización de gran parte de los proyectos hidroeléctricos planeados para la región de Chiriquí (se habían previsto alrededor de 23, pero solo lograron concluir 8). Además, el río Caisán se mantuvo libre, porque no consiguieron los permisos para hacer nada allí; había mucha resistencia.

Nosotros, que hemos estado acá sufriendo las consecuencias de estos proyectos energéticos, no vemos a las grandes represas como la alternativa para reemplazar la energía fósil. Nosotros vemos esa transición energética como una transición igual de sucia que la energía fósil.

En cualquier comunidad que hoy por hoy está siendo afectada por la transición energética - y dicha transición implica explotar los recursos naturales, explotar a la Madre Tierra -, obviamente hay que buscar una alternativa que contravenga a ese modelo capitalista que ha sido desequilibrado y que incluso expropia nuestras formas de vida como tales.

Por una energía por y para el pueblo

En mi comunidad somos campesinos y se había escuchado mucho del biogás. Mucha gente que ha salido de la comunidad ha hablado de que con el excremento del cerdo se podía hacer gas. Ahora nosotros hemos instalado en la comunidad varios biodigestores con el apoyo de Fundiccep. La gente de esa organización actúa y lucha denunciando los grandes proyectos, pero también proponiendo esfuerzos y promoviendo nuevas formas de energía, por ejemplo, al ofrecer asesoría técnica a las comunidades.

Los biodigestores se pensaron, en un primer momento, como una solución ambiental para la contaminación del agua por la ganadería comunitaria y como un complemento para disminuir el uso del tanque de gas que se tiene que comprar. Pero luego hemos hecho pruebas para utilizarlo también para generar energía eléctrica: lo conectamos a un generador y encendió muy bien. O sea, podríamos dar ese salto a producir electricidad.

Nosotros hemos hecho eso a pequeña escala, pero si como comunidad nos pusiéramos de acuerdo y tuviéramos unos 20 cerdos y todo el estiércol de esos cerdos usado para producir electricidad, sería posible producir energía suficiente para usos que la comunidad considera necesarios. Y es una construcción que se puede hacer de manera colectiva.

Cuando tenemos un biodigestor y vemos todo su proceso de funcionamiento - como es dentro de este gran recipiente de plástico, el gas metano transformando la materia interna y toda la generación de la energía en el calor - entonces nos toca aplicar en la práctica el tema de la energía. Y al explicar este proceso comunitariamente, reflexionamos sobre cómo vemos la energía.

Obviamente, se abre todo un todo un universo al saber que la naturaleza nos brinda múltiples alternativas de energía. Siempre estamos escuchando en la radio, en la televisión o en la escuela “que el sol, que el aire, que el movimiento de los mares generan energía”. Pero es distinto cuando podemos observar con nuestros propios ojos que el estiércol que antes podía ser un problema, hoy podría ser la alternativa o la fuente de otro tipo de energía. Entonces observamos todo eso con gran admiración, pensando que eso sí es realmente ingenio, y que la comunidad puede ser dueña de ese ingenio o partícipe de él.

Creíamos que la producción de energía era una ecuación muy sofisticada, apenas posible para grandes máquinas, grandes empresas o grandes capitales. Y al saber que a pequeña escala podíamos nosotros transformar el estiércol en el gas; o en pequeña escala, transformar ese gas en electricidad para mover un motor, por ejemplo, eso realmente nos cambia la manera de cómo ver las cosas.

Como comunidad apostamos por producir electricidad limpia con lo que tenemos, ya existen en el mundo estas discusiones que lo han practicado otras comunidades, y hay soluciones de muy bajo costo. Lo que hace falta es una alta participación comunitaria para encontrar soluciones; teniendo eso, lo demás se hace posible.

Para cualquier pueblo o territorio del mundo que hoy está intentando emprender acciones, ya sea para aprovechar las energías que tiene en su entorno, ya sea cualquier tipo de energía que tenga disponible y que la vea como una alternativa, es importante soñar y soñar muy fuerte. Porque el capitalismo nos ha vendido que todo tiene un precio, que todo es una mercancía, y no es cierto.

Jonathan Gonzalez, activista y campesino de Caisán

Referencias:

(1) Otros Mundos Chiapas, Del PPP al Proyecto Mesoamérica.

Para más información:

- FUNDICCEP (2015): Plan de Conservación de la subcuenca del Río Caisán.

Gutiérrez, A., González, J. (2023): Conflictos socioambientales por represas y proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica. Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos. San José, Costa Rica.

Notas relacionadas:

Refugio de los Lobos: playas públicas y restos ancestrales en peligro

Decreto 5503 pone en alerta situación de derechos ambientales en áreas protegidas y territorios indígenas

Guatemala gana arbitraje tras años de resistencia pacífica en La Puya