Se agudizan la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos

Mientras los efectos de la crisis climática avanzan en el mundo —con el aumento de la temperatura, sequías, fenómenos naturales extremos, incremento del nivel del mar y afectaciones a la salud de la población—, también crece la violencia contra defensores que se movilizan por enfrentar este fenómeno y exigen medidas de sus gobiernos para una transición energética justa, es decir, dejar el petróleo, el gas y el carbón para priorizar energías limpias y renovables.

A esta conclusión llegó el reciente informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien insiste en un mensaje: la crisis por el cambio climático es una crisis de derechos humanos y los Estados no están respondiendo con la urgencia necesaria.

La relatora sostiene que los riesgos que enfrentan las personas que exigen medidas para la atención de la crisis climática se han agravado, por lo que han encontrado nuevas formas de protestar y presionar a sus gobiernos.

Sin embargo, la respuesta ha sido violenta: “Existe una fuerte tendencia, de forma alarmante, hacia la obstrucción, la represión y la criminalización con el objetivo de salvaguardar intereses privados y el injusto e insostenible statu quo”, sostiene la relatora en el informe.

En un artículo publicado este 14 de octubre en Mongabay Latam, Lawlor insiste en que todas esas personas que se organizan, protestan y exigen la acción de sus gobiernos para garantizar alimentación, agua potable, salud, vivienda y una vida sostenible son, por lo tanto, defensoras de derechos humanos.

“Esta es la principal conclusión de mi informe —señaló—. Estén protestando en calles urbanas o en tierras rurales, denunciando la inacción gubernamental o implementando soluciones, deben beneficiarse de la protección descrita en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos”, expuso.

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos Humanos. Foto: cortesía Relatoría Especial dela ONU

Pagar el precio de exigir cuentas

Ante las acciones estratégicas de defensores de derechos humanos por el incumplimiento de gobiernos en sus compromisos climáticos, como el inicio de procesos legales, bloqueos, huelgas y otras formas de desobediencia civil pacífica, la respuesta, en cambio, ha sido violenta por parte de los Estados, según el informe.

“Esta situación no es nueva, pero nunca ha sido tan apremiante. No existe una solución autoritaria a los desafíos que plantea el cambio climático. Para que las estrategias de mitigación climática funcionen y para que el impacto del cambio climático en los derechos humanos sea limitado, debe haber espacio para soluciones desde abajo”, advierte el documento.

El documento de la relatora especial —que se basó en 147 mensajes de 58 países, respuestas de seis instituciones nacionales de derechos humanos, así como en reuniones con defensores de casos documentados desde 2020— sostiene que los defensores de derechos humanos se enfrentan a obstáculos como la dificultad para obtener información de sus gobiernos, pocas oportunidades de participación en políticas públicas y desinformación sobre la crisis climática, difundida por Estados y empresas.

También señala leyes deficientes para la protección de derechos humanos o fallas en la implementación de legislaciones eficientes.

El informe destaca que las personas defensoras recurren a los tribunales para proteger la posibilidad de una transición justa desde los combustibles fósiles, pues sostiene que estos casos se originan por las violaciones a derechos de comunidades afectadas por la extracción de recursos que cometen empresas de la industria minera, de las energías renovables y el mercado de créditos de carbono.

“Al interponer estos litigios, los defensores de derechos humanos no se oponen al desarrollo de las energías renovables. Se oponen a las falsas soluciones al cambio climático y a las amenazas derivadas de la aplicación neocolonial del mismo modelo económico de producción de energía y extracción de recursos que ha contribuido a la crisis climática”, señala la relatora al insistir en que la promesa de una transición sostenible debe cuestionar el modelo de desarrollo y consumo.

Ante estas acciones legales, señala el informe, los Estados se oponen “casi sistemáticamente” a las demandas de los defensores.

Una manifestación a favor de eliminar gradualmente los combustibles fósiles, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP28, en Dubai, diciembre de 2023. Foto: cortesía COP28 / Andrea DiCenzo

Criminalización y un catálogo de violencias

La criminalización contra defensores de derechos humanos y del territorio tampoco es nueva. Organizaciones como Front Line Defenders y Global Witness han documentado esta práctica a nivel mundial.

Si bien lo más común en estos casos es el inicio de procesos penales infundados contra defensores en represalia por su labor, el informe de Naciones Unidas menciona que esta práctica puede adoptar la forma de difamaciones y pueden ser iniciadas tanto por Estados como por privados.

Un caso emblemático es el de la abogada ambientalista Alicia Chalabe, quien desde hace más de 15 años acompaña a las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, en Argentina, en el reconocimiento de sus derechos territoriales, ante el avance de proyectos extractivos de litio.

En diciembre de 2024, iniciaron una serie de campañas en redes y sitios anónimos contra Chalabe, quien había interpuesto una denuncia en nombre de pueblos originarios, donde cuestionaba la presencia de una compañía que había intentado establecer una mina de litio en los territorios.

Para la relatora especial de Naciones Unidas, hay un “uso indebido del derecho penal” en estos casos y una legislación que tiende a sancionar la protesta pacífica, la acción directa y la desobediencia civil.

Como muestra, advierte una larga lista de cargos penales que se han iniciado contra participantes en asambleas, protestas y acciones directas para la mitigación del cambio climático y una transición justa.

Los cargos van desde incumplir instrucciones de autoridades de tránsito hasta acusaciones de reunión ilegal, sabotaje, fomento de la guerra comunal, amenaza a la seguridad pública, delitos cibernéticos o de formar, participar y conspirar en organizaciones criminales.

“La criminalización se utiliza como herramienta para reprimir el activismo pacífico que se opone a la nueva infraestructura de combustibles fósiles en el Sur global. La infraestructura en cuestión suele ser desarrollada por empresas con sede en Estados con altas emisiones”, matiza el informe.

Además, advierte que la violencia contra las personas defensoras también se manifiesta en agresiones y amenazas, realizadas principalmente por agentes de los Estados en respuesta a logros en temas de transición energética justa.

Comunidades de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, Argentina, protestan contra la extracción de litio en sus localidades. Foto: cortesía elsubmarinojujuy.com.ar

En Ecuador, por ejemplo, está el caso del defensor indígena waorani Juan Bay, líder del movimiento contra la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní y quien ha recibido reiteradas amenazas de muerte tras el referéndum de 2023, donde la ciudadanía votó por detener la actividad en la región amazónica.

Esto también pasa con pueblos indígenas en Brasil, señala el informe, donde los defensores ka’apor del Territorio Alto Turiaçu, en Maranhão, han recibido amenazas por su oposición, mediante litigios exitosos, a un proyecto de créditos de carbono.

De acuerdo con la relatora especial, nueve defensores indígenas del territorio Ka’apor han sido asesinados desde 2013 y tras la creación de áreas protegidas en la región.

Estas violencias también se traducen en la exclusión de defensores climáticos de espacios de decisión clave, como las Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde países anfitriones, como han sido Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Azerbaiyán, restringen la participación de personas defensoras de derechos humanos.

Otro caso fue el de Alessandra Korap Munduruku, defensora indígena de Brasil, que fue amenazada e intimidada tras denunciar políticas mineras y de deforestación de empresas privadas en el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.

Tras su participación en la COP26 en Glasgow, Escocia, y volver a su comunidad en la Amazonía brasileña, su casa fue vandalizada.

La relatora especial advierte que hay una tendencia mundial que no solo criminaliza la acción climática pacífica de personas defensoras, sino que se le relaciona con el terrorismo. Esto ocurre incluso en países de Europa contra organizaciones y movimientos.

Un caso que menciona la relatora Lawlor es el de las organizaciones Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, dedicadas al activismo pacífico contra el cambio climático en España. Ambas, además de recibir importantes multas administrativas, fueron designadas por autoridades como grupos involucrados en “terrorismo internacional” y “terrorismo doméstico”.

En Alemania, integrantes del grupo Letzte Generation (ahora conocido como Neue Generation) enfrentan cargos penales por participar en actos de desobediencia como plantar árboles en un campo de golf, lanzar pelotas de tenis a un edificio del Parlamento, pintar con aerosol aviones privados y protestar en aeropuertos.

Además de enfrentar posibles penas de hasta cinco años de prisión, la relatora sostiene que las autoridades alemanas registraron los domicilios de los integrantes, congelaron sus cuentas bancarias y, denuncian, sus teléfonos y correos electrónicos han sido intervenidos. Incluso, su sitio web fue confiscado, donde se ha etiquetado a la organización como criminal.

“Muchos gobiernos en todo el mundo dicen apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos. La veracidad de esta afirmación podría ser objeto de debate. Pero cuando se trata de activismo climático, hay poca evidencia que respalde estas declaraciones”, escribió Lawlor para Mongabay Latam.

La relatora sostiene en el texto que los gobiernos que deberían estar escuchando a las personas defensoras para trabajar con ellas en la mitigación del cambio climático y una transición energética justa son los mismos que las difaman y tachan de criminales o terroristas.

“Deberían protegerlas, pero en lugar de hacerlo, deslegitiman sus esfuerzos y su mensaje, exponiéndolas a amenazas y ataques físicos, y legislando para proscribir sus tácticas pacíficas”, sostuvo.

Nemonte Nenquimo muestra los efectos de un derrame de petróleo cerca de Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana, el 26 de junio de 2023. Foto: cortesía Sophie Pinchetti / Amazon Frontlines

En la primera línea

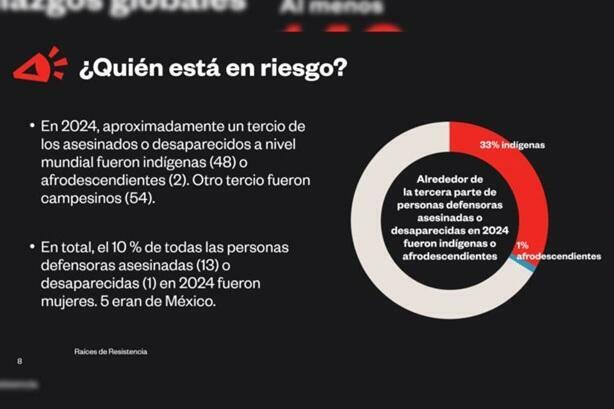

El informe señala que, aunque los desafíos y amenazas que enfrentan las personas defensoras son generalizados, las poblaciones indígenas, mujeres y periodistas enfrentan particularmente riesgos más altos.

Como en muchas luchas sociales, la relatora especial destaca que las mujeres defensoras son desproporcionadamente afectadas por el cambio climático y se movilizan en contextos difíciles, incluidas zonas de conflicto, como en Ucrania, donde han liderado iniciativas comunitarias para restaurar los ecosistemas dañados en el contexto de la invasión rusa.

En el caso de los pueblos indígenas, el informe señala que no solo enfrentan directamente los impactos de la crisis climática, sino que de forma aislada enfrentan discriminación institucional e impunidad.

Solo en 2024, de las 146 personas defensoras asesinadas o desaparecidas a nivel mundial, al menos 48 de ellas pertenecían a una población indígena, de acuerdo con el reporte anual de Global Witness, que destaca que estas poblaciones deben enfrentarse a actores gubernamentales, corporativos o grupos armados que tratan de controlar, invadir o explotar sus territorios.

Durante 2024, la violencia se mantuvo contra defensores indígenas y campesinos. Foto: cortesía Global Witness

“No habrá una transición justa sin la participación efectiva de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos, incluido su derecho a otorgar o denegar su consentimiento libre, previo e informado para proyectos que los afecten a ellos y a sus territorios”, señala el informe.

En el caso de periodistas, la relatora especial destaca que son actores clave para comprender el cambio climático y sus impactos, así como para denunciar el deterioro ambiental y la desinformación.

Lawlor destaca en su reflexión para Mongabay Latam que si los Estados continúan optando por despreciar el trabajo con las personas defensoras, se malgastará energía y tiempo con el que ya no se cuenta para enfrentar la crisis climática.

“Hago un llamamiento para que cambien el rumbo. Las opciones que les quedan a los Estados frente al cambio climático son la acción eficaz o la destrucción generalizada”, sostuvo.

Fuente: Desinformémonos

Notas relacionadas:

La “Doctrina Donroe” señala a Groenlandia y la primera ministra danesa advierte del “fin de la OTAN”

Después del ataque a Venezuela, Trump amenaza a Cuba, Colombia, México y Groenlandia

A Venezuela está prenunciando a nova ordem mundial que Trump quer impor