Un pasado de resistencia… Comunidades originarias contra los proyectos de extracción de litio.

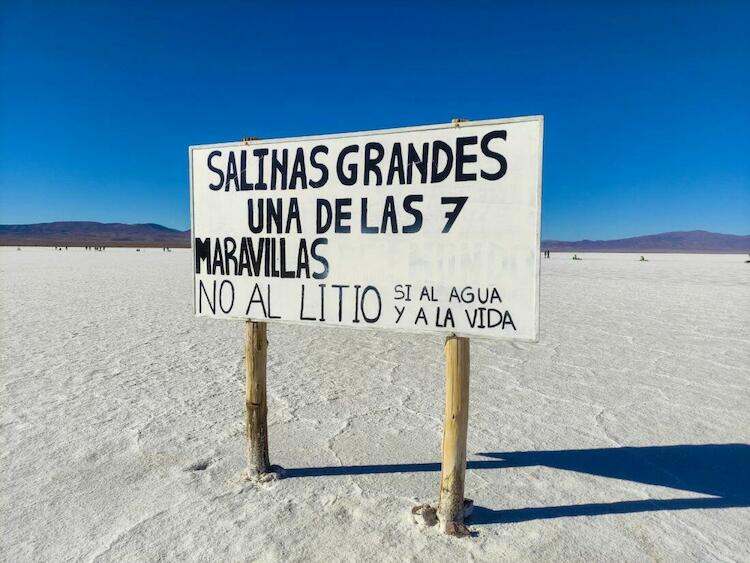

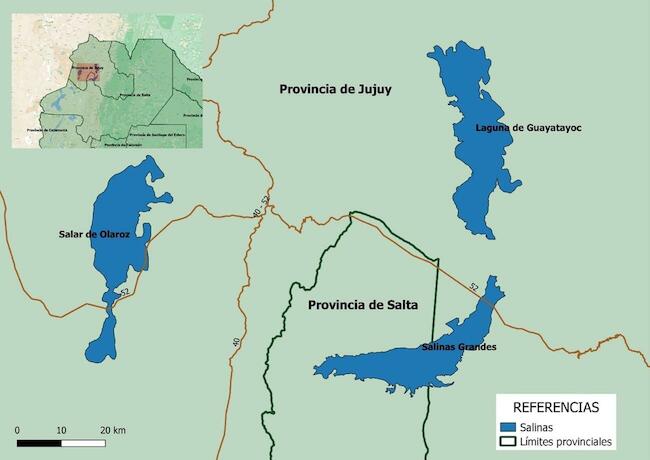

Estamos en Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Los locales conocen el territorio del altiplano andino como «Puna», es decir, el desierto árido salpicado de picos nevados, salinas y lagos, donde manadas de vicuñas pastan libres y numerosas, donde las comunidades aborígenes Kolla y Atacama viven al ritmo de un tiempo que el occidente no conoce, criando llamas y cabras. El sol parece cerca en los desiertos de la puna, que superan los 4000 metros de altitud, y el viento frío corta la piel de las mujeres y hombres que habitan Salinas Grandes. Son alrededor de 38 comunidades originarias, cuyas actividades varían desde la ganadería, la extracción artesanal de sal, hasta la venta de artesanías y comida local a los turistas que visitan la vasta extensión de sal.

En 2010, estas comunidades se reunieron para formar un órgano social decididamente contrario a la extracción de litio en su territorio: la Mesa de la Cuenca de Salinas Grandes. «Si nos oponemos a la extracción del litio no es por estar en contra del progreso, como muchas veces nos acusan, sino para salvar el agua que es la fuente de vida de todo el ecosistema en el que vivimos», explica Elvira Chaves, responsable de la comunicación del movimiento y habitante del pueblo de Santuario de Tres Pozos. Elvira tiene 24 años y tiene las ideas claras: «si dejamos que las multinacionales se instalen en nuestro territorio, traerán beneficios económicos a corto plazo, pero a largo plazo comprometerán irreparablemente los acuíferos que están debajo de las salinas».

De hecho, la principal crítica a las minas de litio es su desmedido uso de agua, tanto salada como dulce. El método tradicional para extraer el litio se basa en el uso de grandes piscinas a cielo abierto, en las cuales se deposita el agua salada extraída del fondo de la salina, y que se deja evaporar por acción del sol, hasta obtener la salmuera rica en cloruro de litio, que luego será separada del boro y magnesio y transformada en carbonato de litio, componente fundamental de las baterías recargables eléctricas.

La extracción de enormes cantidades de agua salada del fondo de las salinas genera alteraciones en los equilibrios de las aguas subterráneas, que en su estado natural difieren en cuanto a niveles de salinidad y, por lo tanto, de densidad. «La consecuencia es que el agua dulce, generalmente usada por las comunidades locales, corre el riesgo de mezclarse con aguas de mayor salinidad, volviéndola inapropiada para el consumo humano», explica Marcello Sticco, geólogo de FARN. «El agua dulce está en los bordes de las salinas, más cerca de la superficie, y termina inevitablemente fluyendo hacia abajo para llenar el vacío dejado más profundamente por el agua salada extraída por las empresas, salinizándose».

Además, las aguas en cuestión son aguas fósiles, generadas a lo largo de milenios y con escasas capacidades de regenerarse en tiempos cortos debido a la baja pluviometría de la región. «Sin agua, estos territorios se vuelven inhabitables y nos veremos obligados a migrar, al igual que las vicuñas y los flamencos rosados, los pumas y los zorros que habitan esta región desde hace siglos», dice Franco, miembro integrante del movimiento antiminero de Salinas Grandes. «También hay conocimientos y saberes ancestrales ligados a estos lugares que no son compatibles con el saqueo planeado por la industria del litio».

…un futuro de dependencia!

Sin embargo, a pesar de las reuniones mensuales que las comunidades de «la mesa» han organizado durante más de 14 años, la llegada de Tecpetrol ha logrado abrir una brecha en la unión indígena. Filial del grupo ítalo-argentino Techint, Tecpetrol está buscando un papel en el mercado del litio, abriéndose paso entre las oposiciones de las comunidades originarias de Salinas Grandes a través de promesas de trabajo y mejora de los servicios básicos. «El proyecto obtuvo el ‘sí’ de nuestra comunidad para la fase exploratoria de 6 meses», explica Marino Callata, líder comunitario del pueblo de Rinconadillas. «Decidimos negociar con la empresa porque nos prometió trabajo, el desarrollo de nuestras actividades artesanales, cursos para conducir camiones y obtener el carnet, así como una nueva planta de abastecimiento de agua para todo el pueblo… hasta hoy bebemos solo agua hipersalina que nos causa daños en los dientes».

De hecho, al hablar de estas promesas con otros miembros de las comunidades vecinas, emerge un panorama distinto: por más que la empresa pueda aportar algunas mejoras (como por ejemplo en el campito del pueblo), o por más que diga estar dispuesta a apoyar iniciativas de microemprendimiento, persisten las dudas tanto sobre el futuro a largo plazo del ecosistema de la laguna de Guayatayoc y de todos los seres vivos que dependen de ella, como sobre la estabilidad económica del pueblo. Su población, en lugar de recibir una justa compensación por el uso de sus tierras, se ve obligada a endeudarse debido a las líneas de crédito que la empresa les abre para las iniciativas de la comunidad.

«Si el estado hiciera su parte, las empresas no tendrían vida tan fácil», refiere un miembro de la comunidad de Santuario de Tres Pozos que prefirió permanecer en el anonimato. «Pero aquí falta todo: salud, educación, agua potable, trabajo, internet… es obvio que la gente se deja convencer cuando le ofrecen todo lo que le falta».

A esta condición de precariedad, debido a la ausencia del estado y la geografía del lugar, se suma la falta de acceso a la información sobre los proyectos por parte de las comunidades, además de la falta de procesos de consulta preventiva, libre e informada. Todo esto deja serias dudas sobre el real interés de la empresa por abrir un diálogo con los habitantes de las diferentes comunidades de Salinas Grandes. «La empresa nunca vino a hablarnos sobre el proyecto, porque sabe que no queremos las minas… sus representantes fueron directamente a Rinconadillas, cuyos habitantes eran aliados de la lucha contra el litio, pero que tienen menos acceso al mercado del turismo y, por lo tanto, están en una situación económica más precaria», explica Elvira Chaves, activista y periodista de la Mesa de la Cuenca de Salinas Grandes.

En una mañana lluviosa y fría, algo raro en la Puna, Elvira nos recibe en su casa construida con ladrillos de sal y nos sirve un té caliente con pan y queso. A nuestro alrededor, el blanco del Salar se fusiona con las nubes en el cielo, creando una atmósfera sobrenatural. Mientras tanto, Elvira y otros familiares comienzan con los preparativos de los productos para vender a los turistas y cuentan sobre la resistencia al extractivismo que llevan adelante junto a otros jóvenes.

El grupo Techint

El grupo Techint es un coloso empresarial a la cabeza de más de 450 empresas en alrededor de 45 países del mundo, entre ellas la líder italiana del sector del acero, Tenaris. Los sectores en los que opera el grupo son diversos, abarcando desde la producción de tubos para la extracción de petróleo, hasta maquinaria, laminados, construcción de gasoductos, polímeros, minas, refinerías y estructuras hospitalarias.

A gobernar las riendas de Techint está la dinastía de la familia Rocca, cuyo imperio fue fundado durante el fascismo por Agostino Rocca, quien luego emigró a Argentina en 1946 y fundó Técnica Internacional en 1950. Actualmente son los nietos de Agostino quienes gobiernan el grupo: Paolo, considerado uno de los mayores empresarios argentinos, y Gianfelice, ex presidente de Assolombardia y residente en Milán, donde la empresa tiene parte de sus oficinas.

En sus 75 años de operación, la empresa no siempre ha sido un ejemplo de transparencia y responsabilidad, tanto que en la última década diversas acusaciones en diferentes países han puesto en crisis la imagen del coloso. Famoso es el caso Lava Jato, donde una empresa del grupo Techint fue acusada de haber pagado sobornos a la empresa brasileña Pluspetrol para una serie de contratos por un valor total de 1,4 mil millones de euros para el suministro de tubos. La mega investigación «Lava Jato» que involucró a los Rocca durante nueve años se concluyó en 2022, cuando el 26 de mayo el tribunal de Milán absolvió a los hermanos por falta de jurisdicción italiana, y la Securities and Exchange Commission, entidad vigilante de las transacciones financieras de Estados Unidos, obligó a los hermanos a pagar una multa de 78 millones por violación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

En 2023, Ternium, filial de Techint que opera una mina de acero en México, fue acusada de no respetar los derechos humanos de las comunidades locales e incluso de ser responsable de la desaparición de dos personas: Ricardo Artuno Lagunes Gasca, un activista por los derechos humanos y abogado de 41 años, y Antonio Díaz Valencia, un líder indígena de 71 años.

Nuevas técnicas, viejos problemas

Como muchas otras empresas que están llevando a cabo proyectos de extracción de litio, el proyecto Tecpetrol prevé el uso de técnicas de extracción directa, conocidas en inglés como Direct Lithium Extraction (DLE), que muchos elogian como la nueva frontera de la minería sostenible. Con DLE, en lugar de dejar que el agua extraída del subsuelo se evapore para obtener salmueras hiperconcentradas, se utilizan procesos químicos para separar los componentes, lo que permite reutilizar el agua restante. Constanza Cintioni, directora de sostenibilidad de la compañía francesa Eramine, afirma que «con la extracción directa, aseguramos minimizar el impacto ambiental de la extracción del litio, y como Eramine, somos pioneros en este método». A finales de febrero, Eramine completó su primera exportación de litio desde Salta hacia China, convirtiéndose en un proveedor importante para el rápido ecosistema de producción de baterías de China, y es el primer y único proyecto en producción en toda la provincia, con planes para producir 24.000 toneladas de carbonato de litio al año.

Sin embargo, un estudio reciente publicado en Nature podría poner en duda declaraciones como las de Eramine, al afirmar que tales tecnologías podrían consumir incluso más agua que los métodos tradicionales. Además, otro dilema relacionado con el DLE es su consumo energético, que parece ser mucho mayor que el de las piscinas de evaporación, que se basan principalmente en energía solar. «El DLE consume mucha energía; requiere electricidad para funcionar, y eso aumenta no solo los costos sino también el impacto ambiental del método», afirma Ehsan Vahidi, profesor en el Departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica de la Universidad de Nevada, Reno.

Hasta hoy, la mayoría de las minas de litio que operan en el llamado «triángulo del litio» utilizan energía fósil, lo que requeriría un balance de las emisiones de CO2 para comprender realmente si, al final, la producción de baterías de litio contribuye positivamente a mitigar el calentamiento global. Pero más allá de los ejemplos potencialmente virtuosos de proyectos individuales, existe una preocupación subyacente compartida por los residentes locales, expertos y académicos: la ausencia de un estudio que pueda determinar la real capacidad de la puna salteña para acoger los 33 proyectos actualmente en la lista del gobierno provincial. Teniendo en cuenta las dimensiones de un proyecto como el de Rio Tinto, que anunció una inversión de 2.500 millones de dólares para la producción de litio en Salar Rincon en Salta, las preocupaciones ambientales se vuelven más legítimas. El proyecto del gigante australiano, que probablemente será registrado bajo el RIGI, tiene como objetivo extraer 60.000 toneladas de carbonato de litio al año utilizando métodos DLE. Los expertos del sector observan que los productores de baterías chinos están siguiendo de cerca este proyecto, ya que podría convertirse en un proveedor significativo para la industria de vehículos eléctricos de China.

Karen Luza, una histórica activista contra la industria del litio en el desierto de Atacama en Chile, fue interrogada sobre cómo ve el futuro de la región de Salta en relación al boom del litio. Sin dudarlo, responde: «Será otra zona de sacrificio — aquí en Chile ya lo vivimos, y ahora podemos ver las consecuencias de vivir en un territorio minero». Karen cuenta que la mayoría de los flamencos ya no nidifican en Salar de Atacama, que las comunidades luchan por obtener más dinero de las empresas, que los problemas de alcoholismo han aumentado, así como la corrupción. También menciona que el Salar de Atacama se ha hundido varios metros, y los recursos hídricos prácticamente han desaparecido. «Cuando hablo con las comunidades argentinas, me dicen que es como si viniera del futuro, porque les advierto sobre el dramático escenario que enfrentarán dentro de diez años. La demanda china por el litio solo ha acelerado este proceso, creando una carrera que hace casi imposible una planificación cuidadosa».

Fuente: Huerquen