La mística del Movimiento Sin Tierra, sus dimensiones, rituales y la lucha por la Reforma Agraria Popular y la justicia en Brasil

Quienes siguen al Movimiento Sin Tierra se sienten intrigadxs por su vitalidad. Después de todo, el movimiento celebró su cuarto decenio en 2024, una hazaña poco común entre los movimientos sociales. Es un hecho que el objetivo fundamental del MST, la reforma agraria, sigue siendo un sueño incumplido. Sus oponentes son poderosos, mantienen sus vínculos originales con el Estado brasileño, una maquinaria al servicio de los grandes terratenientes, y sus agentes emplean una violencia extrema e histórica. Además, la continua concentración de la propiedad de la tierra en las últimas décadas ha transformado el país, concentrando a la población en zonas urbanas. En estas condiciones, la longevidad y la escala del MST plantean una especie de enigma para quienes no lo conocen. ¿Qué es lo que lo mantiene unido, da fuerza y coraje a sus militantes y sostiene su lucha por la tierra incluso en los momentos más difíciles? Algunas de sus fortalezas son notables: la capacidad de agrupar a distintas categorías de trabajadores rurales y desempleadxs urbanos en una nueva entidad colectiva, con identidad propia y un simbolismo inconfundible, así como la creación de formas innovadoras de organización y acción política, como las “ocupaciones”. Pero hay algo más que nos enseñan lxs trabajadores sin tierra: el secreto reside en la mística, “el alma del Movimiento”.

Sin embargo, es importante seguir la pista: ¿Qué es la mística en el MST?

Lxs militantes ya han intentado explicarla, ya que se considera un “principio organizativo” y, además, un “método de trabajo de base”. Enseñada en manuales, la clasificación demuestra su importancia. Por otro lado, afirman que es difícil de definir, ya que la mística se entiende como algo elusivo, “una realidad que se vive más que se habla”. Generalmente, se traduce como un sentimiento o una cualidad: la cualidad de la confianza, el coraje y la firmeza en todas las situaciones de la lucha por la tierra, ya sean favorables o adversas.

Además, mística también es el nombre que se da en el MST a las ceremonias o rituales realizados con fines motivacionales. Actuaciones, mimos, gestos, música, canciones, lemas, pero también ornamentación, vestimenta y actitudes conforman el arsenal ritualístico de la mística. Se puede decir que, a través de estos múltiples medios, los rituales de la mística expresan y comunican las ideas y valores del MST, pero también cumplen funciones prácticas: desempeñan un papel central en la articulación de sus órganos organizativos, además de ser una especie de fuerza impulsora que anima la acción colectiva de lxs sin tierra.

Quizás la mejor manera de comprender las múltiples dimensiones de la mística sea presentar algunas de sus manifestaciones. Volvamos por un momento a febrero de 2014, la inauguración del VI Congreso Nacional del MST, un día de celebración para los sin tierra reunidxs en Brasilia. El Gimnasio Nilson Nelson se prepara para la celebración del 30.º aniversario del Movimiento, adornado con coloridos paneles y pancartas con lemas llamativos. Las delegaciones estatales llegan poco a poco y tiñen las gradas de rojo, coloreando gorras, camisetas y banderas. La meticulosa organización y decoración del gimnasio, evidente también en la vestimenta y puntualidad de lxs trabajadores sin tierra, demuestra planificación y disciplina. En el escenario, lxs músicos ensayan acordes.

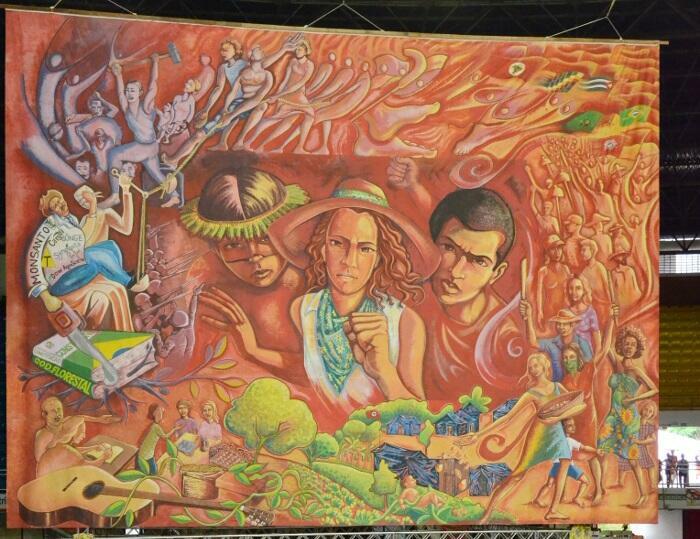

Sobre el escenario, un gran panel revela diversas escenas pintadas colectivamente por artistas del MST. Sirvió como telón de fondo permanente para las principales actividades públicas internas del VI Congreso. Sus imágenes formaron una narrativa sintetizada que nos ayuda a descifrar algunas de las ideas centrales del MST, reiteradas didácticamente en los rituales místicos.

El centro del lienzo estaba dominado por un trío compuesto por un hombre indígena, una mujer blanca y un hombre negro, que miraban al espectador con miradas incisivas y gestos decididos. Clara evocación del mito del origen brasileño de las tres razas, las figuras retrataban a los marginados sociales, los principales protagonistas de las escenas circundantes. Desde la esquina superior izquierda del lienzo, a la derecha del espectador, emergen dos multitudes marchando, denotando la lucha como un esfuerzo colectivo y cooperativo. Entre la multitud, se vislumbra la bandera del MST junto a las banderas brasileña, cubana y wiphala, evocando la comunidad de los pueblos latinoamericanos y, de hecho, de todxs lxs oprimidxs. Sombreros, gorras, cascos y herramientas adornan las siluetas humanas y reiteran su condición de trabajadores, resaltando la idea del protagonismo popular en la lucha colectiva.

En el margen superior del cuadro, hombres y mujeres unen fuerzas para acercar el péndulo de la Justicia, que, estilizado, sostiene extrañamente a un hombre gordo con sombrero. Cubre los ojos vendados de la Justicia mientras empuña una motosierra que corta la Constitución brasileña, bajo la cual vemos árboles aplastados. Los nombres de las multinacionales agroindustriales estampados en su camisa, una representación condensada de los antagonistas del MST, ante quienes la Justicia se rinde, sumisa: la figura indiferente del agricultor se fusiona, a través de la insignia, con las grandes corporaciones internacionales. En una sola imagen, se combinan el terrateniente, un opositor histórico a la reforma agraria, y los propietarios y accionistas anónimos de las empresas del “agronegocio”, consideradas hoy el verdadero enemigo del MST. El desmantelamiento de la Constitución, epítome de los derechos y el pacto social, se acompaña, en un solo acto, de la destrucción de la naturaleza. Un pelotón militar protege a la pareja, apuntando con armas de fuego al trío humano en el centro del cuadro y a la multitud que marcha a la izquierda del panel.

Mientras que las escenas anteriores parecen retratar la configuración actual de la lucha de clases según la ideología del MST, las siguientes sugieren modos de acción organizada de lxs trabajadores, así como sus logros. A la izquierda del panel, la otra multitud representa una manifestación masiva de trabajadores, entre los cuales se puede ver la bandera del MST, en una composición dramática que evoca el famoso cuadro de Delacroix, “La libertad guía al pueblo”. A la cabeza de la marcha, una mujer siembra. Toda la multitud parece dirigirse hacia el campo de semillas, delimitado por plantaciones verdes, huertos y árboles, entre los cuales se puede ver otra pancarta del MST a lo lejos, junto a un campamento de lona negra. Una luz primaveral cae sobre quienes encabezan la multitud y sobre el campo cultivado, acentuando los colores de sus ropas, follaje y chabolas, creando una estética similar a la representación del paraíso que se encuentra en ciertos folletos religiosos o, en otro sentido, a la realización de una sociedad utópica. La evocación (a)temporal en la imagen de la multitud marchando se transmuta al fluir hacia la escena rural y desplegarse en el espacio como un campamento de campesinos sin tierra, una organización política que florece en campos de cultivo, una alusión a los asentamientos rurales del MST. Espléndidamente tendido en el campo, vemos a un recién nacido, como si floreciera del semillero. De él brota una planta que se extiende hacia la esquina inferior derecha del panel y allí rodea una enorme guitarra. Dos escenas se yuxtaponen sobre el instrumento: en la primera, una pareja estudia, encorvada sobre un libro o cuaderno; en la segunda, vemos a un grupo de personas en una reunión.

Otras facetas de la organización política obrera valoradas en el MST —el conocimiento y el debate, así como la alegría de la mística celebrada en las canciones— parecen así anunciar al «hombre y la mujer nuevos», representados en el recién nacido, brotando de los campos de lucha, representados en el panel en su conjunto. La integración de diversos contenidos y la condensación espacio-temporal del panel demuestran la calidad sintética del arte mural del MST. Sus artistas reprodujeron en la pintura un conjunto de ideas y valores reafirmados a diario en reuniones, asambleas, aulas, movilizaciones, y también en la mística que puntúa pedagógicamente cada una de estas actividades. La organización colectiva de lxs trabajadores y su lucha se presentan como un camino transformador hacia la experiencia de explotación, opresión y violencia, posibilitando una nueva condición social que se manifiesta de forma idílica en la imagen del campamento/asentamiento.

Esta nueva condición se entiende como una realización concreta de la lucha, alcanzable en el presente con la conquista de la tierra y proyectada también hacia el futuro como una sociedad renovada, ambas representadas en la misma imagen sintética. En otro nivel, la organización y la lucha colectivas impulsan la transformación/renacimiento de los sujetos al promover su remodelación en términos de patrones socioculturales y sociopsicológicos. La lucha pertenece a todos los pueblos: trabajadores rurales y urbanos, hombres y mujeres, negros, blancos e indígenas. Es atemporal, une a los trabajadores y los enfrenta contra los detentadores del capital, quienes controlan los recursos materiales y simbólicos, y el poder, socavan la ley, distorsionan la justicia y, al mismo tiempo, ponen el aparato represivo del Estado a su servicio. Este es el resumen de las ideas rectoras de la lucha del MST y el contenido general de la mística de lxs sin tierra, que puede definirse como una mística de acción o una mística de lucha.

Estas ideas impulsoras se recrearon en las múltiples escenas de la función subsiguiente, donde aproximadamente 1500 extras dramatizaron durante casi dos horas la historia de la lucha por la tierra en Brasil y la creación del MST: marcharon; formaron campamentos; experimentaron enfrentamientos con fuerzas represivas estatales y paraestatales; sufrieron pérdidas, presenciaron muertes y protagonizaron renacimientos: diversos aspectos de la lucha se escenificaron en representaciones dramáticas, danzas y mimos, subrayados por música, canciones, poesía y prosa. Toda la ceremonia fue una mística para lxs sin tierra.

Podría decirse que la mística es una celebración que busca transformar la lucha en una celebración. A veces más elaborada, a veces menos elaborada, a través de diferentes medios expresivos, la mística busca tocar la sensibilidad, pero también la razón y la voluntad de lxs sujetos. Como en todos los rituales, la mística presenta en sus atributos formales cierta estandarización y recurrencia en los símbolos empleados y en las narrativas dramáticas. Objetos simbólicos como azadas, machetes, lonas negras, frutas y granos reaparecen en múltiples disposiciones, y las escenas de conflicto, muerte y renacimiento son una presencia constante. Por otro lado, un buen misticismo debe adaptarse a las circunstancias específicas de la ocasión, el lugar y el público. Los misticismos más elaborados condensan el tiempo: evocan luchas pasadas, haciéndolas presentes, escenifican los males contemporáneos y su confrontación en la lucha de los sin tierra, y anticipan y proyectan el futuro deseado como su fruto.

Los misticismos no son inmunes a la rutinización, algo que nos esforzamos por evitar. Cumplen diferentes propósitos, pero están sujetos a un eventual fracaso. Dependiendo de las circunstancias, los misticismos pueden adoptar un carácter dramático, épico o festivo, mostrando un contenido de alegría y celebración o de rebelión e indignación, a menudo combinando ambos. La mística inaugural del IV Congreso Nacional fue claramente una ceremonia festiva, pero también existen misticismos fúnebres, destinados, por ejemplo, a conmemorar a los mártires de la lucha o a reavivar la fuerza colectiva en situaciones difíciles. Los misticismos también se emplean con el propósito expiatorio de resolver conflictos internos, cuando ocasionalmente pueden presentar un rostro menos benévolo. Esencialmente una mística de lucha, la mística de los sin tierra y sus rituales buscan fomentar la confianza en la acción colectiva. Utilizando diferentes medios de comunicación, están imbuidos de significado pedagógico, por lo que, aunque son tarea de equipos rotativos, se consideran competencia de activistas experimentados, especialmente aquellos vinculados al sector de formación del MST.

Clasificadas como un “principio organizativo” y un “método de trabajo de base”, las místicas se emplean explícitamente como herramienta de organización política. En este aspecto específico, cumplen diversas funciones, incluyendo la importante función de renovar y reafirmar la identidad de los sin tierra, fundamental para la construcción de un “nosotrxs”, un sentido de pertenencia al colectivo. Además, la mística impulsa el objetivo inmediato de conquistar tierras, lo que une a la base sin tierra y la integra con el objetivo más amplio de cambio social, que guía a lxs militantes. Esto se logra fundamentalmente al consistir en un lenguaje compartido y constituir un universo simbólico común para individuos con diferentes experiencias y expectativas sociales. Por otro lado, los aspectos contextuales y circunstanciales presentes en la elección de símbolos o variaciones narrativas permiten la transmisión de objetivos políticos específicos que, al ser compartidos, guían y dan efectividad a las acciones colectivas definidas momentáneamente por la dirección política del MST. De esta manera, el misticismo garantiza la comunicación de significados, objetivos y propósitos estratégicos y tácticos, contribuyendo a la organicidad del MST, es decir, la relación positiva entre sus diferentes sectores y niveles organizativos, o la unión de sus componentes. Un lenguaje compartido, que remite a la cosmología, lo fundamenta en un compromiso emocional con el colectivo.

Esencialmente un misticismo de lucha o de acción, es también una política de sentido. Simultáneamente categoría de pensamiento y práctica política, el misticismo permea múltiples esferas de acción y actividades diferenciadas dentro del MST, integrándose en la vida cotidiana de lxs sin tierra. Si lo examinamos con atención, cumple numerosas funciones políticas y organizativas: contribuye a forjar la identidad de los sin tierra; crea un sujeto colectivo; refuerza la organicidad integrando sectores y colectivos; asegura la unidad de la organización, especialmente entre la base social y lxs militantes; contribuye a la formación política y la cohesión ideológica del Movimiento; dota de contenido emocional a su plataforma política; comunica objetivos políticos contextuales. Expresan valores y significados dentro y fuera del Movimiento; actúan en la disputa de ideas y valores. Como puede verse, esto no es poca cosa, lo que demuestra el valor fundamental de la mística para el MST y su lucha: la lucha por hacer realidad el sueño de la reforma agraria y construir una sociedad más justa, igualitaria y fraternal.

-Editado por Fernanda Alcântara.

Fuente: La Vía Campesina

Notas relacionadas:

La Soberana: una yerba campesina, agroecológica y a precio justo

No rio e no mar: comunidade pesqueira se reúne para avaliar desafios da conjuntura

En Colombia, los agricultores están ocupando tierras improductivas, aprendiendo agroecología y presionando a favor de una reforma agraria popular