Alianza Biodiversidad

La Alianza Biodiversidad es una plataforma colectiva latinoamericana que reúne a 12 organizaciones y movimientos clave de la región que trabajan en defensa de la biodiversidad. Es el resultado consolidado más de 20 años de cooperación, que incluye la producción de la revista trimestral "Biodiversidad, sustento y culturas", así como el sitio Web "Biodiversidad en América Latina".

La Alianza Biodiversidad dirige fundamentalmente sus acciones hacia los movimientos sociales que protagonizan las luchas en defensa de sus territorios y por la construcción de un modelo agroecológico de base campesina de producción de alimentos en América Latina. Todas las actividades que realizamos se enmarcan en estrategias de comunicación, de formación/educación, y de análisis crítico, y tienden a generar impactos positivos en el desarrollo de capacidades y participación en instancias concretas de defensa de los bienes comunes y los territorios.

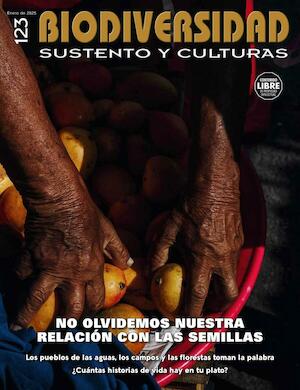

Biodiversidad, sustento y culturas #123

Usurpación de la tierra en Palestina: ¡alto a la limpieza étnica!

Google en Ecuador

Carta a Xiomara Castro

Declaración de la Red en Defensa del Maíz en Guelatao, Oaxaca

Posicionamiento de La Vía Campesina sobre la Conferencia de las Partes (COP 16) del Convenio de la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU

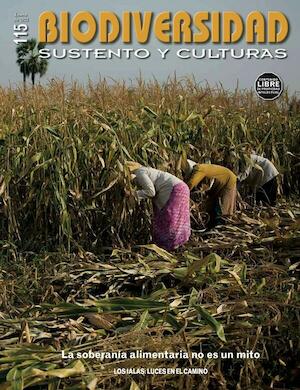

Editorial #117 | La soberanía alimentaria es la búsqueda de la autonomía

#117

El Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) “María Cano”

La OCDE y las semillas en juego: la herencia de las últimas 800 generaciones

Movimientos sociales en Honduras defienden sus semillas campesinas e indígenas